日本人に愛され読まれ続ける『論語』はいつどのようにして日本に伝わったのか?─日本人と『論語』の歴史─

日本人と『論語』の歴史#01

■百済の賢人・王仁が『論語』を日本に伝える

孔子

古代中国の思想家で儒教の創始者。理想の政治理念をもとめて諸国を放浪後、私塾を開き、多くの弟子を教育した。その教えは中国だけでなく、日本や朝鮮半島にも大きな影響をあたえた。顔輝/孔子像(出典:ColBase)

『論語』は日本史のなかで、どのような役割をはたしてきたのか。この問題をわかりやすく解説するのは、きわめて難しい。

その原因の多くは、『論語』という書物の複雑さからくるものである。『論語』を「道徳の書物」として扱う場合、そこに盛り込まれた個々の教えは、筋が通っていてわかりやすい。

しかし『論語』の中には、日本と全く国情の異なる古代中国の「礼」つまり政治制度を扱った部分も多い。そのため日本の知識人の大部分は、『論語』のなかの都合の良い教えだけを取り出して、在右の銘とした。

だから自分流の解釈にたつ多様な、「『論語』の道徳」が日本に広まったのだ。『論語』の文章は、大そう曖昧である。だから個々の『論語』の読み手が、『論語』の断片をつないで、それに自分流の解釈を施して、「これが孔子の教えだ」と唱えてきたのだ。

『古事記』に、『論語』の伝来を伝える次の記事が見える。「応神天皇が百済(朝鮮半島の小国)に、賢人を、わが国に送るように求めた。そのため百済王が、和邇吉師という学者を来朝させた。この時かれは、『論語』一〇巻と『千字文』一巻を大王に献上した」。

応神天皇は、4世紀末に実在した大王である。かれの時代に百済との国交がひらかれたことは、『七支刀銘文』という確実な金石文からわかる。

和邇吉師の名前は、『日本書紀』には「王仁」と書かれている。王仁は応神天皇のもとで朝廷の書記を務めると共に、多くの豪族の子弟に漢字、漢文を教えた。そのため王仁は、「日本の文道の祖」とも言われる。

■わかりやすく説かれた道徳に魅了された古代の教養人

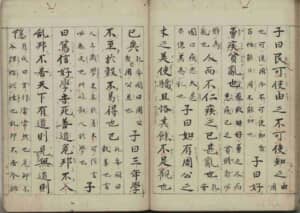

「論語集解」

『論語』の注釈書で、古代中国の三国時代に書かれたとされる。日本では南北朝時代の14世紀前後に刊行され、孔子の思想を学ぶ基本文献のひとつとされた。東京都立図書館蔵

王仁がもたらした『論語』は、最初は漢文を学ぶ時の教科書として使われたらしい。『論語』を学んだ者の多くが、そこに記された古代中国の道徳に魅かれるようになった。

「やまと言葉」と呼ばれる古代日本語が、道徳(哲学、倫理)を教える行為に適さなかったためだ。日本語は「受信責任型言語」である。それは語り手と受け手の両者が協力して、一つの概念を作り上げていく言葉である。それは語り手の発する言葉があいまいで、聞き手が相手の気持ちを忖度して理解していかねばならないものだ。

男性が「月がきれいですね」と言えば、それを受けた女性は、相手は「私と同じように、きれいな月だと思って下さる貴あ な た 方が好きです」と言われたと想像しなければならない。

ところが中国語や英語は、すべてを論理的に説明して語る「発信型言語」になる。だから「巧言令色には、鮮(すくな)いかな仁(上手な言い回しをもって近づいて来る者の多くは、悪人である)」といった言葉を論理的に並べた『論語』が、最高の人生の指南書とみられた。

やまと言葉で、「巧言令色……」の概念を説明するのは、大そう難しく、長い文が必要だ。そのため『論語』が日本でひろく読まれることになっていった。

監修・文/武光 誠