40年ぶりの「男性皇族の成年式」は従来通りか? 新様式を取り入れるのか? 注目される悠仁親王の今後

■注目される悠仁親王の成年式

日本の皇室では、皇族の身位が決まっている。それは皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王 (皇族)、王妃 (皇族)、女王 (皇族)という並びでこれが冠位や勲章と連動している。この身位は1910年(明治43)に決定しているものが慣習化している。

今回の悠仁親王の成年式については40年ぶりに男性皇族の成年式ということで、各界、世間でも大きな注目を浴びている。男性皇族は成年を迎えると閣議決定を経て、最高位クラスの勲章である大勲位菊花大綬章を授与されている。この半世紀を振り返ると、1952(昭和27)年明仁親王 皇太子、1955(昭和30)年正仁親王(まさひとしんのう/常陸宮)、1966(昭和41)年寛仁親王(ともひとしんのう/三笠宮)、1968(昭和43)年宜仁親王(よしひとしんのう/桂宮)、1974(昭和49)年憲仁親王(のりひとしんのう/高円宮)、 1980(昭和55)年徳仁親王(なるひとしんのう/皇太子)、 1985(昭和60)年文仁親王(ふみひとしんのう/秋篠宮 )と順次授与されている。これを見ると秋篠宮親王の次が息子の悠仁親王(ひさひとしんのう)というのもいかに男性皇族が少なくなっているかの証拠でもある。昨今の皇居での一般参賀でも女性皇族より男性皇族の少なさが目立っている。

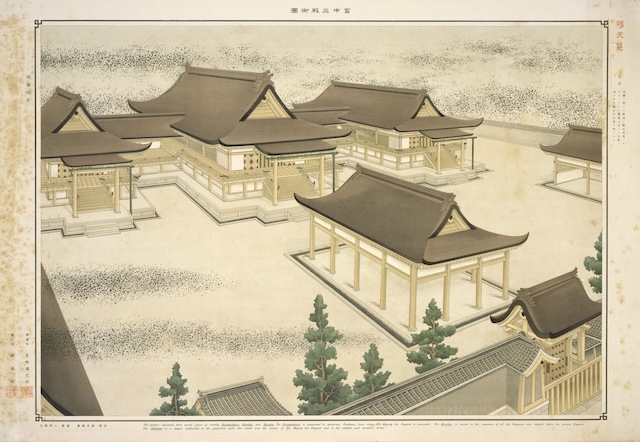

さて、悠仁親王は、本年9月6日に成年になった証の冠を授けられる「加冠の儀」をおこない、この時未成年用の装束から成年用の装束に着替える。次に、悠仁親王は天皇・皇后両陛下に挨拶する「朝見の儀」を経て、さらに宮中三殿を参拝して皇室の祖先を敬い、儀式の最後に、天皇・皇后両陛下に成年の挨拶を行い勲章が授与されることになる。同夜は元皇族を含む親族を招いた内宴が開かれる。元皇族といっても外部には不透明な部分があるが、今までの夕食会などで男性のみだったようだが、徳仁親王、秋篠宮親王などの会食では女性も出席したとのことである。

宮中での儀式が終了後、悠仁親王は9月8日には三重県の伊勢神宮と奈良県の神武天皇山陵を参拝、9日に昭和天皇陵(東京都八王子市)を参拝し、10日には三権の長らを招いた昼食会がある。一方、徳仁天皇や秋篠宮親王のときは公的な行事として宮殿で開いた食事会を、今回は都内の民間の施設で開くことになる。内宴は私的で昼食会は公的な行事としていずれも秋篠宮親王夫妻が主催することになる。公的な昼食会も民間施設で開く理由について、宮内庁は「宮殿は天皇の諸行事が行われる場であり、宮家主催の行事を宮殿で開くことは適切ではない」とコメントしている。宮内庁の認識だが、一般人にはなかなかその区別が分かりにくい部分でもある。

さて、悠仁親王が成年式を終えれば、一挙に皇室での活動が増えてくる。まずは成年式にあたっての「記者会見」、さらに以後、国事行為など皇室行事には参加して「お目見え」する機会が格段に増える。一人で国の内外への訪問もあり当然公務にも励まれることになる。男性皇族が減少するなか、悠仁親王への注目は一段と増すが、今後の皇室のありかたに幸福な旅立ちと皇族のありかたに一抹の懸念を感じる成年式である。

ともあれ40年ぶりの男性皇族の成年式で、従来のような式次第なのか、はたまた令和流の新たな成年式か、どのように変わるのか、変わらないのか、それは皇室の現在を知るうえで実に興味が注がれるところでもある。

賢所(かしこどころ)・皇霊殿(こうれいでん)・神殿(しんでん)が描かれた「宮中三殿並三大祭典御圖」京都大学吉田南総合図書館蔵