激戦を生き抜いた日本海軍随一の“幸運”艦『雪風』は戦後、異国で活躍し続けていた⁉【映画『雪風 YUKIKAZE』で描かれた駆逐艦の真実】

太平洋戦争後80年の記憶

映画『雪風 YUKIKAZE』でも描かれた太平洋戦争中に実在した駆逐艦「雪風」。実際、どんな駆逐艦だったのか、また太平洋戦争後の「雪風」の歴史にせまる。

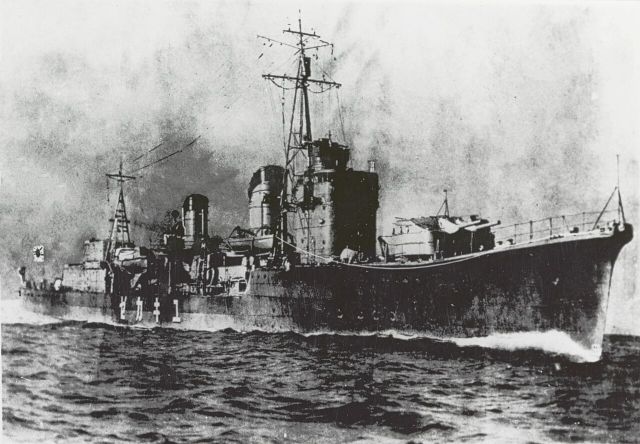

1940年1月、佐世保にて撮影された航行中の「雪風」。この写真は同艦の士官室に飾られていたものだという。

19世紀中頃、小艇からも発射可能で敵艦の船底に孔を穿ち、場合によっては沈めることすらできる兵器として魚雷が登場。これを積んだ小型で高速、小回りがきく水雷艇(または魚雷艇)は、戦艦すらも撃沈可能な危険な軍艦となった。まさに「ノミがゾウを倒す」である。

そこでこの水雷艇を「狩る」ために誕生したのが、「水雷艇駆逐艦」である。のちには自らも魚雷を積んで水雷艇と同じ戦い方をし、爆雷を使って敵の潜水艦を「狩り」、輸送船の護衛などもおこなうため、「艦隊のよろず屋」、「艦隊のワークホース」などと呼ばれるようになった。そして名称からも、すぐに「水雷艇」が落ちて、単に「駆逐艦」とされた。

第一次大戦直後、まだ航空機が発達途中で大陸間弾道核ミサイルなどもなかった当時の政戦略兵力は、海を渡って他国を攻められる海軍であった。世界を巻き込んだ大戦争後の軍拡競争の激化を懸念した世界の列強は、各国が保有する海軍の主力兵器たる戦艦などの隻数を制限するワシントン、ロンドンのふたつの海軍軍縮条約を間を置いて締結。その結果、戦艦の保有隻数の比率はアメリカ5、イギリス5に対して日本は3と不利になった。

そこで日本海軍は、この軍縮条約失効の第1年目に、強力な陽炎型駆逐艦(基本計画番号F49)の建造に着手。同型は1937年に始まった第3次軍備補充計画(マル3計画)で15隻、続く1939年に始まった第4次軍備補充計画(マル4計画)で4隻が建造され、後継の小改良型である夕雲型駆逐艦(基本計画番号F50)19隻と合わせて、甲型駆逐艦とも称された。

この甲型駆逐艦(陽炎型駆逐艦グループ)の8番艦は、仮称艦名第24号艦を付与され、1938年8月2日に佐世保海軍工廠で起工された。そして1939年3月24日の進水式で「雪風」と命名され、竣工は1940年1月20日となった。のちの日本海軍随一の「幸運艦」の誕生である。

「雪風」は1941年12月8日に始まった太平洋戦争に最初から参加。16回以上の激戦にかかわり、戦争末期に実施された、勝算なき戦艦「大和」の沖縄特攻作戦にも同行したが生還している。とはいえ、これらの死闘においてまったく無傷だったというわけではなく、何度かごく小さな損傷を蒙り、ごく少数の死傷者も出している。

終戦時、きわめて良好な状態を維持していた「雪風」は、日本の軍人や民間人の外地からの復員輸送に従事した。そして10数回もの輸送航海をおこない、艦内における出産も3度経験。生まれた子どもたちはそれぞれ博雪、雪子、波子と命名されたという。軍人として戦い、戦場で片腕を失った妖怪漫画で知られる故・水木しげる氏も、「雪風」に乗って帰国している。

復員輸送を終えた「雪風」は、戦時賠償艦として1947年7月に中華民国へと引き渡され、仮艦名「接1号」と呼ばれたが、1948年5月1日に「丹陽」と命名された。かくて同艦は、それまでの「旭日旗」に代えて「青天白日満地紅旗」の下、二度目の軍務に就くことになったのである。

しかし中国における第二次国共内戦によって台湾へと脱出。以降、一時は同地に移った中華民国政府海軍の旗艦に任じていたこともある。その後も同海軍での任務を続けたが1970年に除籍。翌1971年12月8日、中華民国政府は「丹陽(雪風)」の主錨などを日本に返還したのだった。

今日、この「雪風」の主錨と壁掛け時計は、江田島の海上自衛隊第1術科学校にて展示されている。