昆虫って凄い! 夏の自然史博物館、びっくり特別展「昆虫 MANIAC」 博物館前の古代の官道は、万葉の古里を見守る巨大灯篭へと続く ・・・

インバウンドから逃れたい! 家族で訪ねる夏の関西歴史スポット

びっくり特別展「昆虫 MANIAC」の自然史博物館と

万葉の古里を見守る巨大灯篭(大阪市)

日帰りコース

各公共交通機関の発着時刻は時刻表をご確認ください 図版:歴史人

■自然と歴史の交差する道で

現在知られている生物種の半分以上は昆虫が占めている。その数、約100万種。未知の新種も多いとされる。地球上のすべての生命の維持に不可欠な生物多様性を支えているのは昆虫だ。昆虫って凄い!

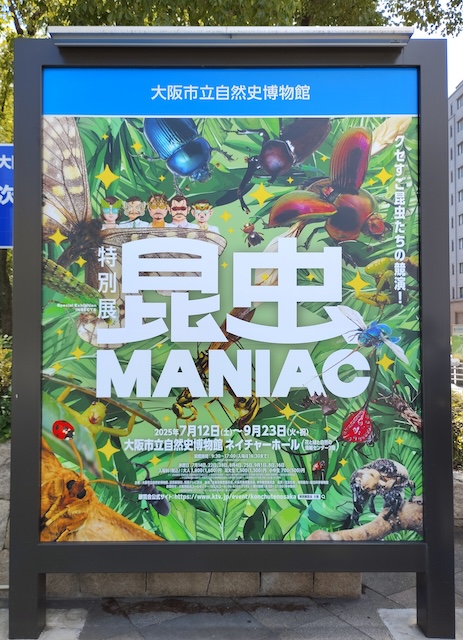

と、これは大阪市立自然史博物館・ネイチャーホール(花と緑と自然の情報センター2階)で開催中の特別展「昆虫 MANIAC」(9月23日迄)の案内文からの受け売りだ。MANIAC(マニアック)とは昆虫の進化と生態の無限のバリエーションをさす。見てびっくり、子供たちの歓声があがる展示にぴったりだ。夏休みの自由研究に、家族でのお出かけにおすすめしたい。

自然史博物館の前の長居公園通は住吉大社の門前に続く道でもある。『日本書紀』に載っている雄略天皇(5世紀後半)の頃に外国使節が通った磯歯津路(しはつみち)にあたるという。万葉の時代には住吉大社の西側に松原の広がる浜辺があり、人々が好んで歌にした。江戸時代には巨大な灯篭が浜辺を彩る風物詩にもなった。この夏、虫の声、浜辺の歌に誘われて、博物館から万葉の古里まで、自然と歴史の交差する道を訪ねる一日を。

特別展「昆虫 MANIAC展」の会場案内

■マニアックは個性と昆虫が教えてくれた

大阪メトロ御堂筋線・長居駅から地上に上ると、交差点の角、青空の下に長居公園の緑が見えた。自然史博物館は公園内にあり、陸上競技場のヤンマーフィールド長居、フットサルコートを横目に見て、花と緑と自然の情報センターの中を通って行く。

この夏、博物館は特別展「昆虫 MANIAC」で連日の賑わいだ。小学生の姿が目立つが、中高生も大人もいっしょ。ギンヤンマのヤゴ、オオナガトゲグモの巨大模型の迫力に歓声をあげるのもいっしょ。パンダのようなアリのようなハチのパンダアリ、花そっくりに擬態(ぎたい)するハナカマキリなど、続々あらわれるマニアックな昆虫ワールドにハマらずにいられない。おなじみのカブトムシ、クワガタムシにも多様な種があり、同じ虫とは思えないほどのサイズの違いに目を見張る。ほかにもイモムシ、ケムシ、クモ、ムカデの知られざる生態などコーナーは多彩。子供は探求心に目覚め、大人は童心にかえるひとときだ。

見学の後はミュージアムショップをのぞく。図録特別展『昆虫 MANIAC』は標本箱みたいな装丁が面白く、図版も解説も充実。昆虫のポストカードも楽しく、オオナガトゲグモ、オオセンチコガネの2枚をこの日の記念に買う。

自然史博物館では大阪・関西万博関連企画の「大阪の宝」展も開催中で、「身近な自然」など5つのテーマの常設展も見られる。時間にゆとりがあるなら、めぐってみたい。

尾も足も長いエゾオナガバチ(左)、子供はみんな大歓声のギンヤンマのヤゴ(右)

■高灯篭が語る住吉の浜辺の歴史

自然史博物館を出て遊歩道をしばし散策。ランチは博物館近くのカフェで軽くすませ、そこからすぐの公園南門を出るとバス停・長居東だ。大阪シティバスに乗り、古代の官道だった長居公園通を西へ千躰(せんたい)停留所まで約10分。千躰から歩いて10分少々で住吉大社に着く。途中には住吉大社の神宮寺で白河天皇が命名した荘厳浄土寺(しょうごんじょうどじ)、元禄年間の創業で住乃江味噌が名物の池田屋本舗がある。古い家並みもあちこちに残る歴史の散歩道である。

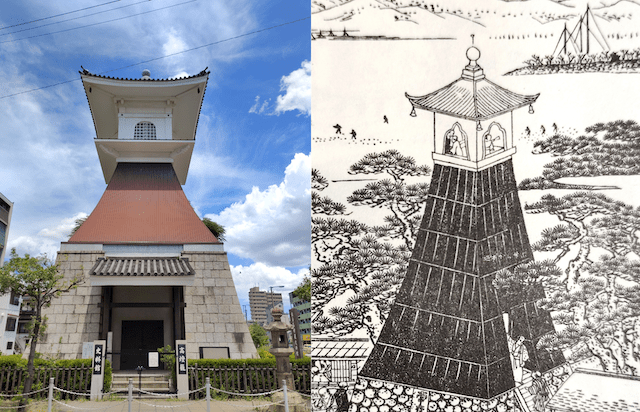

住吉大社は『日本書紀』に住吉の神のお告げで神功皇后(じんぐうこうごう)が創建したと伝える古社で、江戸時代には門前に海が迫り、松原の浜辺が広がる景勝の地だった。当時の名所絵には巨大な灯篭に上った人が、沖を行く船、彼方の山並みを見渡す光景が描かれている。灯台の役目もはたした灯篭は、現在も住吉高灯篭と呼ばれ、元の位置より東寄りの場所に復元されて建つ。内部は高灯篭の歴史がわかる資料館で第1・第3日曜に公開(無料)され、上階に上がれば高みから住吉の今の風景を見下ろせる。西側の海岸線は開発で遠くなったが、東側の住吉公園に豊かな緑が広がる。

帰りはその住吉公園を通り抜け、南海本線・住吉大社駅へ。途中に万葉の歌碑があり、次の歌が刻まれている。

すみのえの粉浜のしじみ開けも見ず こもりにのみや恋ひ渡りなむ

「すみのえ」は住吉の古い読み方で、歌は粉浜(こはま/住吉の浜辺の地名)のしじみ貝のように閉じたまま人知れず心のうちに思い続ける恋を詠んでいる。子供に意味をきかれたら、さて、何と教えよう。

現在の住吉高灯篭と江戸時代の『摂津名所図会』に描かれた住吉高灯篭