ヤマトタケルと行基が出会う和泉国の一之宮、その東に日本のピラミッド! 巨大古墳だけでない堺の古代史を訪ねて

インバウンドから逃れたい! 「歴史&絶景」1日で巡れる関西の穴場【第4回】

古代史ファンが堺に注ぐ視線は熱い。話題の中心は大仙古墳(仁徳天皇陵)など巨大古墳が連なる百舌鳥・古市古墳群。2019年には世界遺産に認定され、ますます人気はヒートアップ。しかし、堺の古代史は古墳だけではない。ヤマトタケルの白鳥伝説の地に建つ和泉国の一之宮があり、堺に生まれ民衆布教と東大寺の大仏勧進で日本初の大僧正となった行基(ぎょうき)がいた。行基の寺には、なんとピラミッドを彷彿させる史跡もあるという。堺市街に点々と残された古代のしるしを訪ねて、もうひとつの歴史散策に出かけてみたい。

行基宗の総本山・家原寺は現在、境内の整備中。1989年に再建された三重塔が美しく、夏には蓮池が開花する。撮影:本渡 章

■白鳥伝説の英雄ヤマトタケル降臨の地

ヤマトタケルは『古事記』に名高い悲劇の英雄で、歌舞伎、漫画、映画の主人公にもなった現代のヒーローだ。景行天皇の皇子に生まれながら国家統一の戦いに東奔西走し、途上で死して白鳥となった。亀山市(三重県)の能褒野(のぼの)で没し、飛び立った白鳥は故郷の大和に帰るまで各地に伝説を残した。そのひとつが堺の大鳥大社。和泉国の一之宮として知られる古社である。

JR阪和線の鳳(おおとり)駅を降り、線路と交差する旧熊野街道を北へ向かって400メートル行くと大鳥大社の大きな鳥居が目に入る。社伝には白鳥になったヤマトタケルが当地に降りて留まって、一夜で種々の樹木が生い茂った故事にちなみ、境内を覆う樹林を今も「千種の杜(ちぐさのもり)」と呼ぶと記す。鳥居をくぐるとまもなく拝殿があらわれ、その正面に草薙の剣を携えたヤマトタケル像が建つ。武勇を謳われた皇子の姿が凛々しい。

大鳥大社のヤマトタケル像。境内の樹林を背に草薙の剣を携えて立つ。訪れた日は桜が満開だった。大鳥大社の本殿は独特の大鳥造。出雲大社の大社造に次ぐ古形式とされる。撮影:本渡 章

かたわらの神馬像は、後の時代に平重盛が奉納した愛馬「飛鹿毛(とびかげ)」にちなむ。平清盛も重盛とともに熊野参詣の折に当社を訪れ、次の歌を詠んだ。境内の歌碑に刻まれたその歌「かいこぞよ かえりはてなば飛びかけり はぐくみたてよ大鳥の神」は、蚕がかえれば飛び立つように私も都にかえれば飛び立とう、どうぞ私を守り育ててください、大鳥の神よ、と詠んだもの。平清盛が、白鳥になった武神ヤマトタケルに祈願したのは、平治の乱が勃発した1159年のこと。清盛はこの乱で勝利して武士の時代の先駆者となって羽ばたく。栄華への疾走がはじまる。

■名僧行基の生誕地が行基宗の総本山に

大鳥大社にはヤマトタケルとともに堺の古代史を彩るもう一人の人物、行基の足跡も残る。民衆布教を禁じられた時代に行基は各地に多くの寺院を建て、道を通し、橋を架け、池を造った。一時は弾圧されたが民衆の絶大な支持を得て、東大寺の大仏勧進の大任を果たした後に、聖武天皇から大僧正に任じられた。

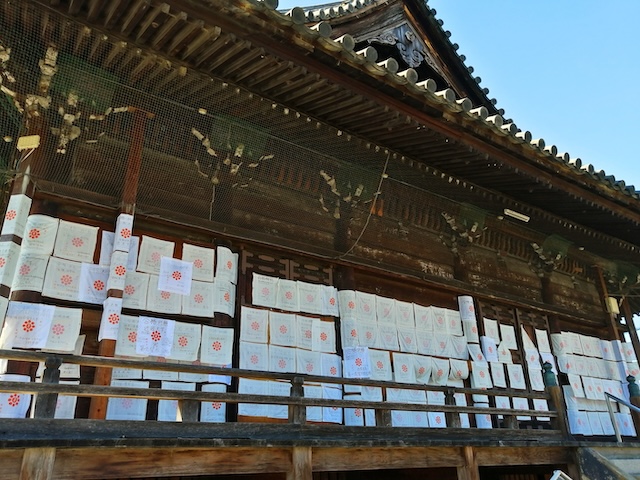

大鳥大社から東へ歩き、家原寺(えばらじ)をめざす。行基は37歳の時、生家を掃き清めて寺院とした。それが家原寺の起源で、本尊は行基が自ら造立したと伝える文殊菩薩だ。知恵の文殊さんとも呼ばれ、今では受験合格祈願の寺として名高い。祈願を書いた白いハンカチが社殿を覆う風景からハンカチ寺の異名があるが、以前は壁や柱が多くの落書き祈願で埋まったことから落書き寺とも呼ばれていた。いつの時代も人は何かを願ってやまない。

合格祈願の白いハンカチで覆われた家原寺の本堂。ほかではなかなか見られない風景だ。撮影:本渡 章

創設から1300年余を経た家原寺は、2018年に長年の念願がかなって行基宗を打ち立て、その総本山となった。今、境内は大掛かりな整備が進行中だ。再建された三重塔が「行基菩薩誕生塚」と刻まれた石碑とともに歴史の流れを物語る。

■ピラミッド級のインパクト、行基の土塔

家原寺の東には行基が築いた土塔(どとう)がある。土と瓦を積み上げた十三重の仏塔で、瓦には一枚ごとに築造に携わった人々の名が記されていた。民衆による民衆のための祈りの塔なのだが、第一印象は日本のピラミッド。無数の瓦が陽の下で輝く姿のインパクトは絶大だ。

仏塔の原型ともいわれる土塔。ピラミッドを思わせる造形美が土と瓦でできているとは驚きだ。撮影:本渡 章

隣接する大野寺は行基創建の49院のひとつで、同寺の発掘調査の成果をもとに現在の土塔は復元された。その経緯を伝える解説板を読みながら、怒涛の周囲を一周する。行基が多くの寺を建設し、橋の架設、灌漑池の築造など多くの社会事業を成し遂げた背景には、行基に従い布教や勧進、寺の建設などに携わった智識と呼ばれる人々がいた。

大和国家成立期の英雄ヤマトタケルの時代から数百年を経て、行基とともに民衆が歴史の中に姿をあらわしはじめた。英雄と民衆をめぐる歴史の位相を思いつつ、堺の古代史散策を終える。家原寺から土塔・大野寺まで約4キロ。バスも利用可能だが、できれば歩いていただきたい。行基の土塔と対面すれば、歩き甲斐のある道のりだったと、きっと納得できるだろう。