シベリア抑留中に行われた「知られざる早慶戦」白樺のバット、防寒大手套のグローブ、石を布で包んだボール⋯

戦火と野球

■捕虜収容所で行われた野球の試合

1945年8月15日の終戦からからわずか3か月後の11月18日のことだった。早くも早慶戦は復活している。早大野球部のマネージャーだった相田暢一(後に早大監督)が300ダースのボールと300本のバットを寮に保管しておりこれが幸運だった。そこに慶大野球部の水野次郎が協力してGHQ側と交渉、当時「ステードサイド・パーク」とよばれた神宮球場で戦後初の早慶戦が行われた。野球部が交渉したのはESS「経済科学局」が担当したと推察される。ウイリアム・マーカット少将はマッカーサー元帥の率いるバターン・ボーイズの一人で大の野球好き、昼休みは日比谷公園で野球をするほどの軍人でプロ野球復活も含めて日本の野球の復活、発展に尽力した人物だ。

11月18日、神宮球場には4万5千人もの観衆が殺到、自由で平和な空気感を醸し出す応援は場外にも響き渡り久方ぶりの対抗戦をたのしんでいる。試合は6対4で慶応が勝利した。この試合には最後の早慶戦に出場した数人の選手が参加している。悲壮感漂う早慶戦と平和の喜びを味わった早慶戦、この2試合に出場した選手は稀有な経験をしたことになる。

翌1946年には 再びリーグ戦が復活した。学生野球が再開されたものの、戦争が完全に終わっていない地があった。出征して外地で抑留された兵士には耐え難い生活を極寒の地で過ごしていた。復活早慶戦をよそにシベリアでは60万人ほどの日本人が抑留され、帰国までに6万人ほどが収容所で亡くなっている。

慶大OBで巨人の水原茂も抑留され、読売側の要請もありESSの手配で帰国し、すぐ後楽園のマウンドに立って挨拶している。巨人の三原脩監督時代だ。これがまた内紛を引きおこし、翌年水原が巨人の監督に就任した。

学生など若手はそうではなかった。国際法では将校には強制労働を課すことができなかったはずだが、ソ連で国際法が通用するわけもなく、強制労働で亡くなった兵士も多かった。日ソ国交回復はなされたが、平和条約はまだ結ばれておらず、亡くなった元兵士の遺骨問題や補償など領土問題も含めて大戦の負の遺産が残っている。

この当時、収容所はウクライナ、カザフスタン、ウズベキスタン、グルジアなど各地に存在していたが、極寒の地でもあり抑留者は苦難の生活を強いられた。

モスクワから東に1000キロほどにエラブカ収容所があった。ここには旧日本兵が1万人ほど抑留されていた。彼らは満州でソ連軍から武装解除され帰国すると言われながら、列車に乗車すると西に向かわされ収容所に入った。完全に騙された連行だった。同地では炭鉱での採掘、鉄道敷設工事、大木の伐採、運搬という過酷な労働に追われていた。特に冬季作業は余りの寒さで多くの旧日本兵が倒れている。現在同地には日本人慰霊碑が建立されている。

先日、徳仁天皇夫妻がモンゴルを訪問したが、同地でも1万2千人ほどが抑留されており、1割ほどの日本人が同地で亡くなっている。平成の天皇から続く慰霊の旅はまだ終わっていない。

1947年に入ったころだった。エラブカ収容所には早慶の出身者が300人ほどもいた。早大野球部OBだけで4名、その中には45歳になっていたが、かつての神宮を湧かせた左腕投手の谷口五郎が、また慶大側は最後の早慶戦の時の主将だった阪井盛一、さらに柔道部など体育会関係者が数人いた。早慶戦を行いたいという声が彼らの中で盛り上がった。問題は用具である。ソ連兵は野球なぞ知る由もない。そのため彼らは小さな石ころに布と糸を巻き、さらに革靴を切り張りして3個のボールをつくった。バットは、白樺の木を切り、握るところは削り取った。グラブは満州で使っていた防寒大手套、外野手は素手だった。手作り感満載だが、それでも久しぶりの野球で選手たちの気持ちは高ぶっていたようだ。

監視側のソ連兵は野球を知らない。説明は東大出身の主計中尉が担当することになった。それが後に大蔵省から衆議院議員になり、女優の司葉子(つかさようこ)と結婚した相澤英之中尉だった。

一方、早慶戦にはつきもの応援だが、早大関係者は海老茶の毛布を準備して包帯でWを記し、慶大側は白いシーツを青と赤で三色旗に塗りつっけた。演芸中隊が即席ブラスバンドを結成して若き血や都の西北を奏でた。試合が始まると、さすがに谷口は打ち込まれ5対3で慶大側が勝利した。谷口は「野球はいやというほどやってきたがあの試合は忘れられない」と振り返っている。用具もままならない捕虜収容所で、監視が厳しい中、シベリアの極寒での早慶戦だったが観客にはささやかな日本を思い起こすひと時だっただろう。

最後の早慶戦とシベリアの早慶戦の主役の一人だった阪井は、帰国後 慶大野球部監督に就任している。

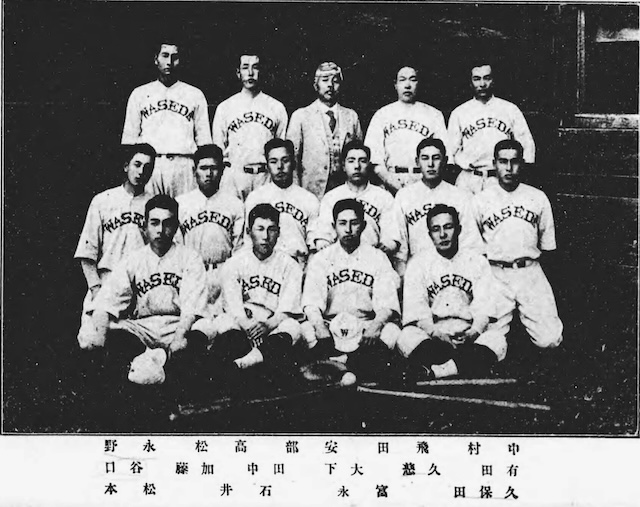

1921年に渡米した際の早稲田大学の選手たち。中央列左端に谷口五郎、後列右から2番目に学生野球の父と呼ばれる飛田穂州が写る(国立国会図書館蔵)