茨城にあった「旧陸軍風船爆弾大津基地」の新資料発見! アジア太平洋戦争における日本の「風船爆弾」秘密基地の全貌

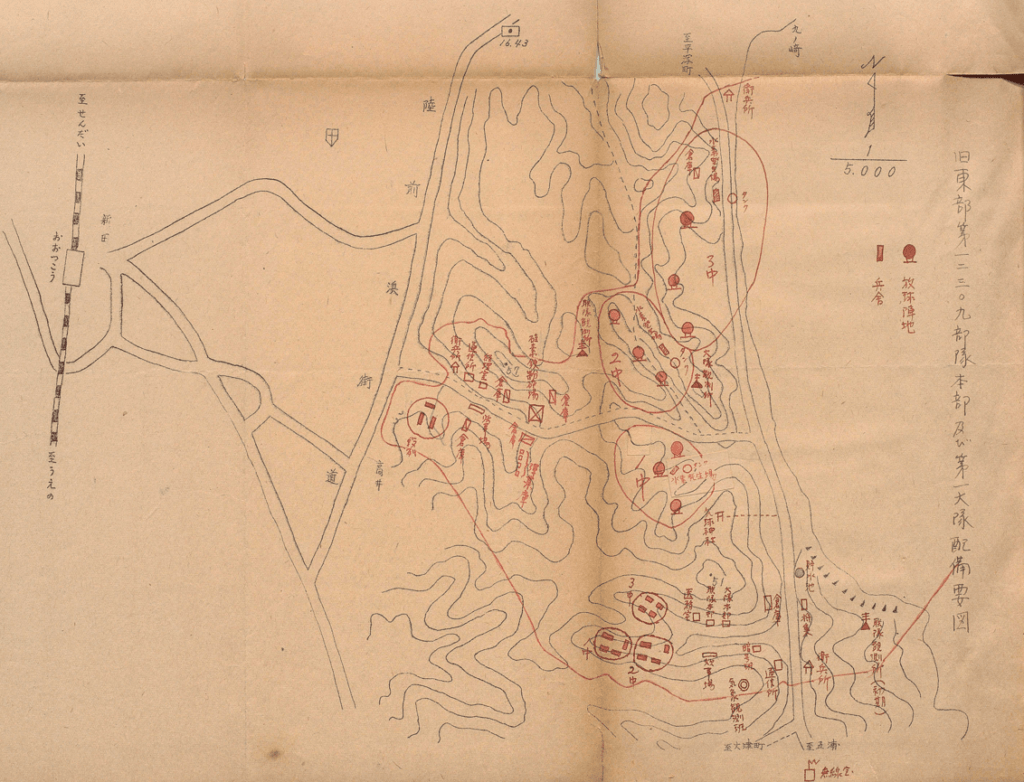

風船爆弾大津基地の全貌を示した「旧東部第一二三○九部隊本部及び第一大隊配備要図」(国立公文書館所蔵)

基地の範囲、放球陣地計9箇所、連隊本部、第一大隊本部、通信所、衛兵所、ケイ素鉄粉砕場、水素発生場、弾薬庫、倉庫、医務室などに加え、気球神社が存在していたことが判明した。

■アメリカ本土への攻撃作戦 風船爆弾と大津基地

1944年10月25日、参謀総長・梅津美治郎(うめづよしじろう)大将は「米国内部撹乱等ノ目的ヲ以テ米国本土ニ対シ特殊攻撃を実施セントス」として、11月から実施する予定であることなどを気球連隊長へ命令し、この攻撃を「富号試験」と呼称するとした(「大陸指第二千二百五十三号」)。

こうして、同年11月から1945年4月にかけて、気球連隊(東部第一二三〇九部隊)が展開した千葉県一宮・茨城県大津・福島県勿来(なこそ)の放球陣地から、およそ9,300個の風船爆弾(ふ号兵器)がアメリカ本土に向けて放球されたといわれている。これは、和紙とこんにゃく糊によって生産した直径10mの気球に水素を充填し、高度保持装置(気圧計とバラスト投下装置が連動したもの)、バラスト(砂袋)、小型爆弾や焼夷弾を吊るしたうえで放球するというもので、当時、日本本土から米本土を攻撃し得る唯一の兵器だった。

気球連隊本部と第一大隊が展開したのが大津基地である。風船爆弾に関する資料は敗戦時に陸軍省の指示によって湮滅(いんめつ)されたため、大津基地については郷土史研究による地道なヒアリングや現地調査などによって究明が進められてきた。こうした状況のなか、筆者は、国立公文書館において、『自昭和一九年至昭和三二年気球連隊陣地(大津町付近)の施設及びその撤収に関する資料』と『旧東部第一二三〇九部隊陣地(北茨城市)の調査に関する書類綴』(厚生省引揚援護局復員課、1957年10月)を発見した。これらは、戦後、大津基地跡地の原状復旧が不十分なまま放置されていたことが地元で問題となったことから、厚生省引揚援護局(当時)が大津基地に関する調査を行った際に作成した記録である。これらの新資料によって、大津基地の全体像がようやく明瞭な姿を見せはじめたのである。

以下、新資料のうち、大津基地の実像を示す特に重要なものに絞って概観するとともに、併せて現存する基地の遺構についても紹介することにしたい。

敗戦時の湮滅を免れた重要資料(国立公文書館所蔵)

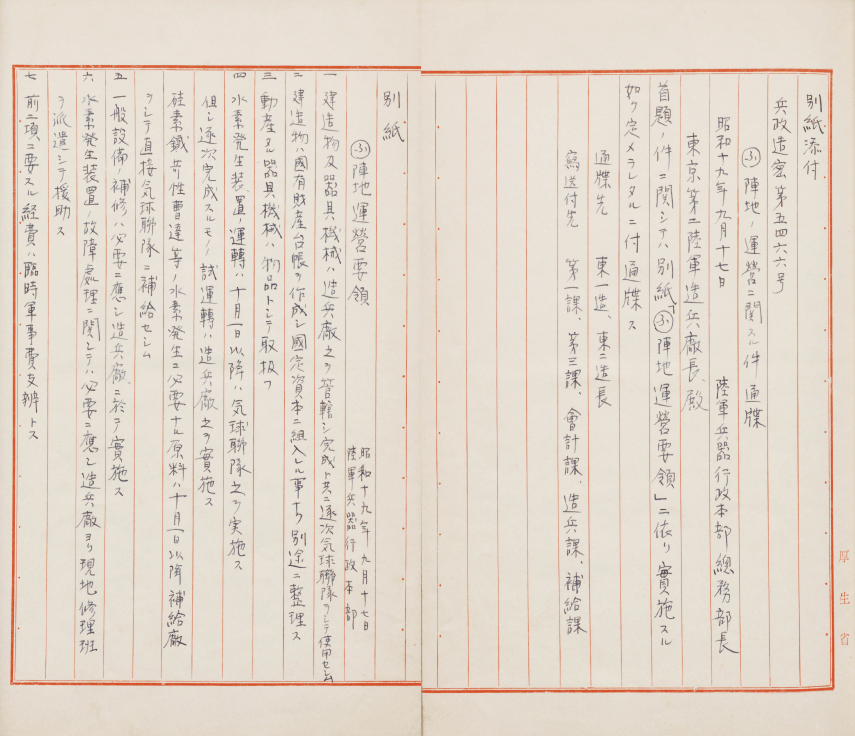

厚生省の用箋に書き写された陸軍兵器行政本部総務部長「ふ陣地ノ運営ニ関スル件通牒」(1944年9月17日)とこれに添付された陸軍兵器行政本部「ふ陣地運営要領」

■基地の成り立ちから配置まで 新資料が示す大津基地の実像

まず、『自昭和一九年至昭和三二年 気球連隊陣地(大津町付近)の施設及びその撤収に関する資料』で重要な資料を示すと次のとおりとなる。①~③と⑤は厚生省が書き写したもので、④はカーボン複写である。

①東京第二陸軍造兵廠長「ふ施設地域土地借上ニ関スル件申請」(1944年8月19日)は、陸軍兵器行政本部長に提出された文書だが、大津基地を設置するため、約27万坪の土地を借り上げること、借上料は1年間で約7万円とあり、基地設置予定範囲を図示している。

※本来は資料の通り○印に「ふ」という記載

②陸軍兵器行政本部総務部長「ふ陣地ノ運営ニ関スル件通牒」(1944年9月17日)は、大津基地設置を担当した東京第二陸軍造兵廠長宛の文書だが、別紙には、同日付けの陸軍兵器行政本部「ふ陣地運営要領」がある。原本には、勿来、大津、一宮の各図面が添付されていたと思われるが、写しには大津の図面しかなかった。図面には、基地の範囲が示され、放球陣地(27箇所)・水素発生場(1箇所)・水素タンク(4箇所)・水素配管の位置が示されているが、これは計画段階のものである。水素発生場は、ケイ素鉄と苛性ソーダによって水素を発生させるもので、大津基地のみ設置された(勿来と一宮では水素は全てボンベで供給された)。

※本来は資料の通り○印に「ふ」という記載

③東京第二陸軍造兵廠「東部第一二三〇九部隊引継調書」(1944年10月20日)は、気球連隊に引き継いだ放球陣地数は27個としており、建築物、低圧水素発生装置・ケイ素鉄粉砕装置といった機械設備などを一覧表で示している。これによって基地の施設や設備を網羅的に把握できるが、建物は隠語で記載しており細部の特定ができない。

④気球連隊長「部隊復員ニ伴フ不要土地建物処理ニ関スル件通牒」(1945年8月30日)は、別紙において、倉庫計67棟、兵舎25棟、水素工場6棟、ケイ素工場1棟など大津基地の構造物や設備を報告しているが、放球陣地については記載がない。

⑤1945年9月4日の陸軍と大津町長・平潟町長らとの土地や建物の返還・引継ぎに関する打合わせ記録では、陸軍側が「残余気球類ハ焼却」、「兵器類ハ海没」したなどと述べたうえで、「最後ハ陣地、装置等ハ徹底的ニ破壊シ証拠湮滅ヲ図レトノ指示」があったことを説明している点が注目される。

このように、以上に紹介した重要な資料が敗戦時の湮滅を免れていたことが判明したが、原本の所在は不明である。

次に、『旧東部第一二三〇九部隊陣地(北茨城市)の調査に関する書類綴』には、厚生省からの通信調査の依頼に基づき、元気球連隊長以下の幹部が記憶に基づいて記した大津基地配置図に加え、これらを集約したと推定される「旧東部第一二三○九部隊本部及び第一大隊配備要図」(以下、配備要図)が含まれている。配備要図には、基地の範囲、放球陣地計9箇所、連隊本部、第一大隊本部、通信所、衛兵所、ケイ素鉄粉砕場、水素発生場、弾薬庫、倉庫、医務室などのほか、従来その存在が知られていなかった気球神社が示されている。気球神社は風任せの風船爆弾弾による攻撃の成功を祈念するために設置されたと考えられるが、現在の地図にはその位置に神社のマークがないため、現存しないと思われる。

大津基地跡地には放球陣地が一箇所現存しており、その位置は配備要図に示された放球陣地のなかでほぼ一致するものがある。また、配備要図でケイ素鉄粉砕場とされた場所にはコンクリート製の基礎が現存する。

風船爆弾大津基地跡地内に現存する放球陣地(撮影:松野誠也)

茨城県北茨城市平潟町を走る県道354号沿いの山際に放球陣地のコンクリート床が1基現存する。これは直径16mの円形で、縁があるほか、凹んだ構造物が2箇所ついている。

ところで、放球陣地の数は、先の③と配備要図とでは一致しない。実際に使用したのが9箇所だった可能性も考えられるが、この乖離(かいり)が生じた原因の解明は今後の課題である。

大津基地跡地には、放球陣地やコンクリート基礎のほかに、風船爆弾による攻撃開始時に爆発事故が発生して死亡した兵士を慰霊する碑がある。また、長浜海岸には、「風船爆弾放流地跡 わすれじ平和の碑」がある。

なお、本稿で紹介した資料は、松野誠也編・解説『陸軍登戸研究所関係資料』(不二出版、2024年)に収録している。