甚大な被害を与えた天明の大噴火が伝える教訓

蔦重をめぐる人物とキーワード㉕

6月29日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第25回「灰の雨降る日本橋」では、浅間山の大規模な噴火により、混乱する江戸の様子が描かれた。この機に乗じ、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)は奇策をもって日本橋に進出する手がかりをつかんだ。

■災いを転じて蔦重が日本橋の人々の心を掴む

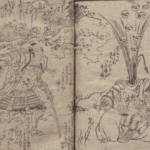

『地災撮要』に描かれた浅間山の噴火の様子(国立国会図書館蔵)。この噴火で流れ出た溶岩は「鬼押出し溶岩」と呼ばれ、現在も群馬県嬬恋村などにその痕跡が残る。幅2キロメートル、長さ5キロメートルにわたって流下したという。

書物問屋・柏原屋(川畑泰史)から日本橋の店「丸屋」を買い取らないかという、またとない話が蔦重に舞い込んだ。しかし、「吉原者は市中の家屋敷を買えない」という掟が蔦重の行く手を阻む。そこで蔦重は、書物問屋の須原屋市兵衛(すはらやいちべえ/里見浩太朗)を介し、田沼意知(たぬまおきとも/宮沢氷魚)に接触。松前藩の禁制品取引の証拠となる絵図を渡し、その見返りとして日本橋への進出が有利に進むよう、取り計らいを依頼した。

蔦重がようやく丸屋を手に入れた矢先、浅間山が大噴火を起こす。江戸の町はたちまち大量の火山灰に覆われた。人々が右往左往する中、蔦重は妙案を思いつく。店の女将・てい(橋本愛)が協力を拒む丸屋に乗り込むと、灰の侵入を防ぐため、蔦重は花魁たちの古着物で屋根を覆った。この誰も思いつかない奇抜な行動は、敵対していたはずの鶴屋(風間俊介)ら日本橋の商人たちの心をも動かし、やがて町中の店がそれに倣う光景となった。

さらに蔦重は、奉行所から出された灰の撤去命令を、町を一つにする好機と捉える。「遊びじゃねぇから遊びにすんじゃねぇですか!」。退屈な仕事を右組と左組とに分けて競争仕立てにし、賞金まで出すと、村田屋(松田洋治)をはじめとする商人たちの目の色が変わった。

男たちは声を掛け合い、力を合わせて灰の入った桶を運ぶ。競争が白熱する中、蔦重は勝敗が決まる寸前に川へ飛び込むという荒業で場をかき回し、結果は引き分けに終わった。この一件で、蔦重は日本橋の人々の心を完全に掴んだのだった。

日本橋の人々たちとの酒宴ののち、ていは蔦重の才覚を中国の賢人・陶朱公(とうしゅこう)になぞらえ、店を譲ることを決意したと告げた。蔦重は改めて夫婦になることを願い出る。

後日、二人の祝言が執り行われる。鶴屋が祝いの品として持参したのは、新しい店の暖簾だった。「日本橋通油町は蔦屋さんを快くお迎え申し上げる」。こうして、敵対していた鶴屋とも和解した吉原者の蔦重は、1783(天明3)年秋、ついに日本橋に認められ、新たな一歩を踏み出したのだった。

- 1

- 2