『べらぼう』丸屋の娘・ていに学ぶ、心の呪縛を解く方法とは——「血と知と地」が揺らぐとき、人生は書き換わる

「情けのうございます。私は一体、何のために生きておるのかと」

日本橋通油町の本屋・丸屋を継ぐ女将ていは、高い教養を備えながら店を傾けた自責の念に沈んでいました。父への負い目、夫の乱行、多額の借金……アドラー心理学で言う“ベーシック・ミステイクス”が自己否定を深めていたのです。それでも彼女は寺に本を届け、「本が子らの人生を豊かにする」と語ります。本への愛と矜持こそ、ていが握る最後の希望でした。本稿では自己肯定感心理学の〈血・知・地〉を手がかりに、ていの揺らぐ心と蔦屋重三郎との未来をたどります。

■人の生き方を形作る〈3つの「チ」〉

人はみな、各々の主観で物事を捉えています。蝶を見て「美しい」と感じる人もいれば「不快だ」と感じる人がいるように、同じものでも見え方は人それぞれです。それ自体に良し悪しはありませんが、自己流の解釈は時に「思い込み」として事実誤認を招き、結果、人間関係に摩擦を起こすことがあります。アドラー心理学では、これを “ベーシック・ミステイクス(基本的な認知の歪み)”と呼んでいます。

自己肯定感心理学を提唱する心理カウンセラー・中島輝(なかしま・てる)氏は、こうした思い込みの根には3つの「チ」が影響しているといいます。それが〈血と知と地〉です。

【血】…親などの身近な血縁者、家族から刷り込まれたもの。

(例)代々農家のため、自分も農業をしたいと思う など

【知】…知識や経験、時代の出来事が植え付けた習慣や思い込み。

(例)震災を経験したことで、防災情報に敏感になる など

【地】…育った土地や、所属集団が多数派とする価値観による刷り込み。

(例)濃い味付けを好むのが関東人、薄味を好むのが関西人 など

この三要素は相互に絡み合い、無意識のうちに「自分はこういう人間だ」といった自己イメージを形成します。

『べらぼう』の舞台である江戸時代は身分や職業が固定され、海外との接点も限定的でした。そのため〈血と知と地〉の影響は、現代よりもはるかに強かったと想像できます。

それを踏まえ、ていの〈血と知と地〉を考察していきましょう。

〈ていの【血】〉

丸屋の暖簾を守りたいという思いは、商家の娘ならではの固定観念かもしれません。加えて父の生き様を表す「本のあるなしで一生は天と地ほど変わる」という口癖は、父の愛情とともにていの心に深く染みこみ、本への熱い思いを醸成しました。父の信念は、そのまま寺への寄進という行為に結びついています。

〈ていの【知】〉

寺で漢籍を学び、教養を身につけたてい。会話の中で韓非子などの言葉がよどみなく出るのも、蓄積された知識ゆえでしょう。ていの凜とした佇まいと物怖じせぬ言動は、本の学びに裏打ちされたものといえます。さらに彼女の「知」に衝撃を与えたのが元夫の乱行、そして蔦重の台頭です。夫のせいで、蔦重のせいで、自分は苦しむことになったのだ——蔦重を頑なに拒むのは、同じ過ちをくり返さないための「知」による心の防御反応といえるでしょう。

〈ていの【地】 〉

江戸市民にとって絶対的な存在は幕府です。その幕府により「四民の外」とされた吉原者を市中の民が軽蔑するのは自然なことですが、同時に偏見という呪縛を受けたことになります。ていは蔦重を、吉原者という“心の色眼鏡”を通して見ているのです。

■人生を書き換える価値観の相違──蔦重との邂逅

自責の念、手放すことへの恐れ、葛藤——苦悩のループがていの自己肯定感を削り、消極的にしています。それは〈血と知と地〉の思い込みによるものともいえますが、それから解放されるためのカギもまた、ていの〈血と知と地〉に基づく信念——本への愛情です。それは耕書堂の「書を持って世を耕し、日の本を豊かにする」という理念にも共鳴します。

始めこそていをたらしこもうとした蔦重も、彼女の真の思いを知ってからは丸屋の暖簾を守ることに考えをシフト。ていに縁組みを提案します。

ていの価値観からいえば、蔦重の提案はあまりに荒唐無稽です。しかし、人は自分にはない価値観に触れた瞬間、どう解釈するかで、未来は変わっていきます。相容れない吉原者として蔦重を拒み続けるのか、それとも受けいれて新たな道を進むのか——父から授かった〈血〉の誇り、書で培った〈知〉の力、そして蔑み続けた吉原という〈土地〉の壁。その三層が交差する場所で、ていは己に向き合い、人生を書き換えようとしているのかもしれません。

現代の「親ガチャ」論が示すように、人は自らの不運と境遇を嘆きがちです。しかしスタートラインがどこであれ、受け継いだ〈血と知と地〉に縛られることなく、運命を肯定的に解釈し、未来を信じることがいかに重要であるか。——ていの物語は、我々にそう語りかけてくるようです。

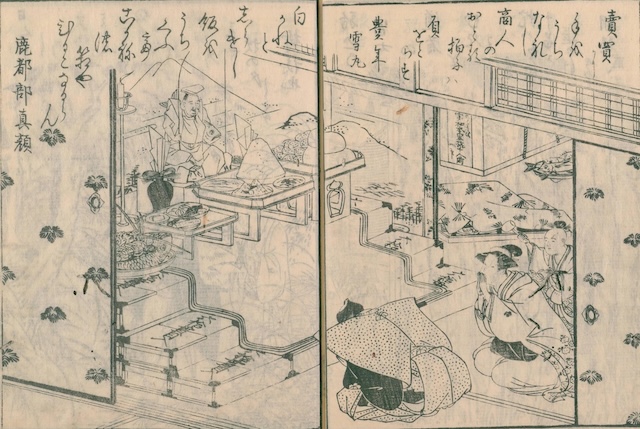

『絵本吾妻抉』に描かれた蔦屋一家(国立国会図書館蔵)