武田信玄の2女として生まれ徳川家を支えた保科正之を育て上げた賢女【見性院】とは!?

歴史を生きた女たちの日本史[第8回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

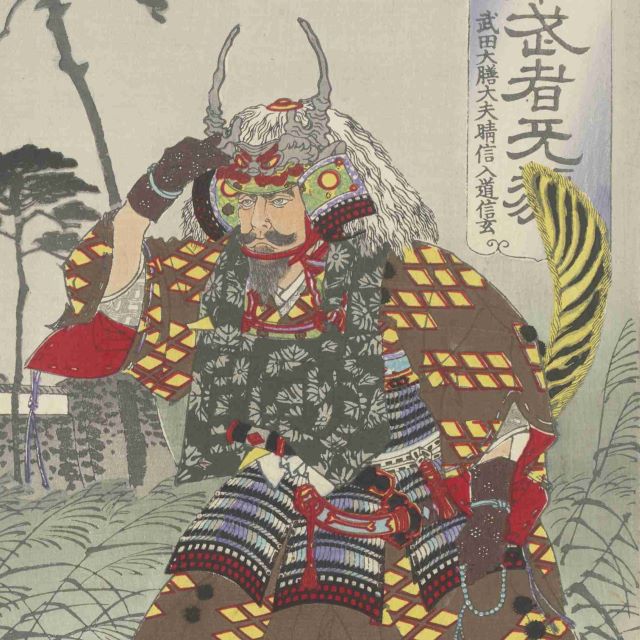

見性院の父・武田信玄(東京都立中央図書館蔵)

武田信玄は子煩悩で知られ、ことに娘たちを大変可愛がっていた。信玄の娘たちは、合わせて6人。ただし3女のみは幼くして病死している。その他の5人は、いずれも戦国女性の宿命である政略結婚をさせられている。しかし、同じ政略結婚でも、2女・見性院(本名は不詳)は甲斐国内の国衆でもあり、甲斐源氏・武田氏の一族であり、重臣として信玄の片腕ともなった穴山信君(あなやまのぶただ/梅雪)に嫁いでおり、比較的平穏な役割を担ったに過ぎなかった。しかも、信君とは従兄妹弟同士の結婚であり、見知らぬ他国に嫁ぐのとはやや違っていた。

ただ、見性院の晩年は思いも掛けない運命に生きることになる。

見性院は、信玄の正室・三条夫人を母としている。そして嫁ぎ先の穴山氏は、駿河との境に当たる甲斐国の河内地方を領していたし、今川氏に対する防備態勢下にもあった。見性院は夫・梅雪とは幼い頃からの縁戚であったから、嫁いだ後の夫婦仲も睦まじく、2人の間には一粒種の勝千代が生まれている。

見性院は、自らが信玄の娘であることを誇りに思い、甲斐武田氏にもことのほか思い入れは深かった。それだけに、兄・義信の死後に父・信玄が、側室・諏訪氏から生まれた武田四郎勝頼を後継者に据えたことを残念に思っていた。信玄没後、譜代の重臣や武田氏一族と勝頼の側近たちが、三つ巴の権力争いを続けるのを見た見性院は、決して勝頼を父のような立場とは認めず、勝頼に対しても「御屋形様」とは呼ばず、常に「四郎殿」と呼んだという。しかも、勝頼の娘と見性院・信君の嫡男・勝千代との縁組みが整っていたにもかかわらず、勝頼がそれを反古にして、従兄弟の武田信豊の息子に嫁がせたことが、穴山氏が勝頼から離反するきっかけになったし、見性院の怒りを買った。

穴山梅雪にも自らは「武田一族であり、勝頼よりも甲斐源氏の血は濃く流れている」という自意識は強くあった。それが天正10年(1582)、織田・徳川連合軍の甲斐侵攻の歳に梅雪の裏切りに繋がった。しかし、梅雪は本能寺の変に巻き込まれる形で横死。遺された見性院は「武田氏再興」を望み、一子・勝千代を「武田信治」として家康にも認めさせた。しかしこの「信治」も、わずか16歳で病死する。悲しみに暮れる見性院に、家康は、穴山氏の養女であり、家康の側室になっていた下山の方が生んだ家康の5男・万千代を穴山氏の養子とし「武田家」を継がせるよう命じた。これが後に水戸武田家25万石になる。しかしこの信吉もまた慶長7年(1602)、20歳で病死する。ここに「武田家」は滅びたことになるが、見性院は家康から600石を与えられ、江戸城門内に住み全国の尼の総取締役となる。

そして、2代将軍・秀忠の側室・静の方の子・幸松を、妹の信松尼とともに御台所・お江の嫉妬から守りとおした。見性院は幸松に「武田家」を継がせようと考えていたが、幸松は信州高遠城主・保科正光の養子・正光となって高遠に行く。後に3代将軍・家光の時代に「弟」として認知され、後に会津23万石の藩祖になる副将軍・保科正之である。

見性院は「武田家再興」を終生夢見ながら、元和8年(1622)5月9日、77歳の天寿を全うした。