吉原のトップ遊女「瀬川」も抱かれるのを拒否… もとは「被差別民」だった「歌舞伎」「浄瑠璃」役者たちへの差別の歴史

炎上とスキャンダルの歴史

NHK大河ドラマ『べらぼう』3月16日放送の第11回では、浄瑠璃の人気太夫「馬面太夫」が吉原を追い出される、という役者への差別が描かれた。江戸時代の「差別」に注目が集まっているが、じつは、かつて歌舞伎関係者は「被差別民」の扱いを受けていた。差別された歌舞伎・浄瑠璃役者と吉原との関係はどのようなものだったのだろうか?

■吉原も歌舞伎も「悪所」として差別されていた

NHK大河ドラマ『べらぼう』が、歌舞伎関係者であることを理由に吉原から追い出された馬面太夫(うまづらだゆう)と市川門之助(いちかわ・もんのすけ)を描き、江戸時代の「被差別民」の問題に触れたと話題になりました。

馬面太夫こと二代目・富本豊前太夫(とみもと・ぶぜんだゆう)は、当時(=西暦18世紀半ば)非常に人気があった浄瑠璃の一派・富本節の奏者でした。

浄瑠璃とは日本の古典音楽の中でも、「語り物」と呼ばれた芸能です。音楽を聞かせることが重視された「謡(うた)い物」とは異なり、「語り物」では三味線に合わせ、状況や筋書きを聞き手に伝えることが最重要視されました。

そして、浄瑠璃は歌舞伎の舞台音楽にも採用されていたのですが、江戸時代において歌舞伎の芝居小屋というのは、吉原遊廓などと合わせて「悪所(あくしょ)」の扱いを受ける場所でした。

それゆえ、歌舞伎役者や浄瑠璃の奏者たちも差別され、西暦18世紀初頭までは「被差別民」の元締めだった矢野弾左衛門(だんざえもん)の支配下に置かれていたのです。

■「士分(しぶん)」の地位を与えられていた「被差別民」の元締め・弾左衛門

矢野弾左衛門は世襲の名跡で、江戸初期から幕末まで13代にわたって受け継がれました。18世紀頃の弾左衛門の屋敷は浅草の新町(しんちょう)にあって、一説に3000石クラスの旗本同様の贅沢な暮らしぶりだったようです。

矢野弾左衛門の身分も「穢多(えた)」という「被差別民」でしたが、「士分(しぶん)」――武士ではないが、武士にも親しく仕えることができる高い社会的ステイタスを幕府から与えられていました。

士分といえば、能楽関係者も士分とされていたことが有名です。室町幕府の将軍たちから好まれた能楽は、江戸時代でも「武家の芸能」として別格扱いを受けていました。

その一方、それ以外の歌舞伎などの芸能関係者の社会的ステイタスは低く、「被差別民」の扱いでしたから、その総元締め・弾左衛門への献金をもって「上演許可」を得ることが必要だったのです。

■「瀬川」も、浄瑠璃奏者に抱かれるのを拒否

大奥や高位の武家にも隠れファンを持つ江戸歌舞伎の宗家・市川團十郎(二代目)は、宝永5年(1708年)、弾左衛門から公演中に上演妨害をうけたことを町奉行所に訴え出て、弾左衛門からの独立を勝ち取っています。

こうして『べらぼう』の時代には歌舞伎関係者も「被差別民」ではない、一般人――当時の言葉でいう「平人(へいじん)」になっていたのですが、それでも吉原の花魁など高級遊女たちは役者たちと親しく付き合うことはなかったそうです。

何代目の瀬川かは不明ですが、松葉屋の瀬川が、自分に惚れこんだ常磐津節(浄瑠璃のひとつ)の名人・文字太夫からの「会いたい」というリクエストには応えてやったが、決して彼に抱かれようとはしなかった。つまり客が金をいくら積んでも、それだけでは吉原の花魁の心は動かなかったという逸話が「ちょっとイイ話」として、西暦18世紀初頭の『当世武野俗談』、幕末の『燕石十種』など、時代を超えた書物に見られるのです。しかし、これも現代的に見れば職業差別ではありますよね……。

■吉原も「官許の色街」として、役者とは一線を引こうとした

『吉原大鑑』などの書物には、「かわら者御法度の客にて御座なくといふ文言」を証書として提出した客しか座敷にも揚げなかったとするルールも見られます。そして吉原ではこうしたルールを、「かはら者」こと歌舞伎関係者が「被差別民」でなくなった後も踏襲していたのではないかと思われるのでした。

補足しておくと、「かはら者」こと「河原者」は、昔から芸能の類が河原で行われていたことから発生した単語で、そこから転じて芝居関係者を低く見る表現でした。中世以来、河原といえばアウトローたちのたまり場で、処刑や売春も行われ、あまり行儀がよい土地ではなかったのですね。

吉原もいくら格式高く見せてはいても、やっていることは売春の美化にすぎないのですが、江戸幕府から公認を受けた「官許の色街」というステイタスがあったのです。つい最近、「被差別民」から抜け出したばかりの役者たちとは一線を画そうということだったのでしょうか。

江戸時代の日本は、現代からは想像もできないほどに身分と、それにまつわるステイタスによってがんじがらめだったのです。

.png)

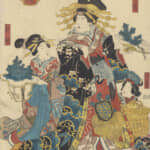

東都名所 新吉原五丁目弥生花盛全図 (東京都立図書館)