日露戦争の勝利と大陸の鉄道獲得が、アメリカの介入を呼び込んだ【鉄道と戦争の歴史】

鉄道と戦争の歴史─産業革命の産物は最新兵器となった─【第9回】

鉄道の存在が、勝敗に影響を与えた奉天(ほうてん)会戦。日露戦争最大の陸戦は、ギリギリではあったが日本が勝利を収めることができた。だが日本の陸軍には、退却するロシア軍を追撃するだけの余力は残されていなかった。

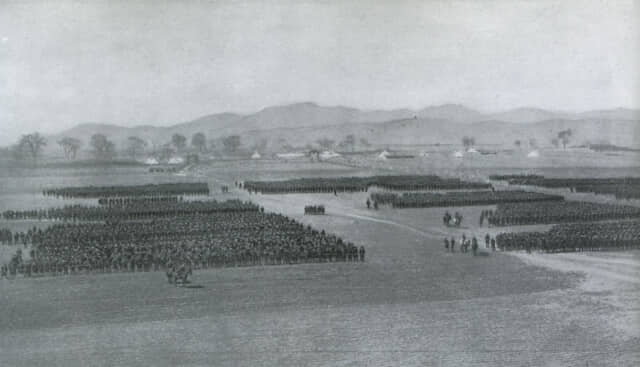

奉天会戦に勝利した後に行われた、日本陸軍第1師団の点呼風景。この時の日本軍には、退却するロシア軍を追撃するだけの弾薬は枯渇、兵員も規定数には程遠い状態であった。

ロシア皇帝ニコライ二世にとって、極東の小国・日本との戦いで自国軍が敗戦を重ねているのは、認め難い事であった。そのため皇帝は、陸軍が奉天会戦に敗れた後も「必ずやバルチック艦隊が、思い上がった猿どもに鉄槌を下す」と、強気な姿勢を崩さなかった。

満州で繰り広げられていた戦闘は、ロシア皇帝のニコライ二世にとって、自国の領土外での些細な出来事に過ぎなかった。そのため講和という考えは微塵もなかった。

1904年10月15日、バルト海に面したリバウ港(現在はラトビアのリエパーヤ)から出航し、アフリカ大陸を回って旅順(りょじゅん/旅順陥落後はウラジオストク)を目指していたバルチック艦隊の本隊は、出航から半年以上が経過した1905年5月14日、ベトナムのヴァン・フォン湾を出港し北上を開始した。しかし日本側は、その後の消息がつかめずにいた。果たして艦隊は太平洋を進み、津軽海峡か宗谷海峡を通りウラジオストクを目指すのか。それとも対馬海峡から日本海に入るのか……

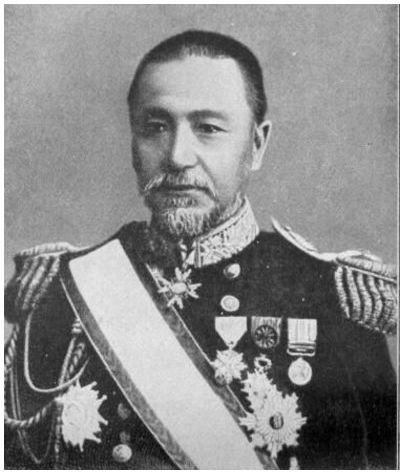

日清戦争では巡洋艦「浪速」艦長として高陞号(こうしょうごう)事件に対処。日露戦争では連合艦隊司令長官として日本海海戦に臨んだ東郷平八郎大将。これらの功績により、国内外で英雄視された。

バルチック艦隊の進路予測を誤ると、連合艦隊敗北、しいては日本の敗戦という可能性も浮上してくる。連合艦隊はこのまま朝鮮付近で待機か、それとも北海道方面へ転進か。移動を決断するギリギリのタイミングで、バルチック艦隊随伴の石炭船が上海に入港したという情報がもたらされた。石炭船を分離したということから、連合艦隊の首脳らは「距離の長い太平洋コースは選択しないだろう」と予測し、対馬海峡付近に留まることを決断する。

大本営に打電した「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ聯合艦隊ハ直チニ出動、コレヲ擊滅セントス。本日天氣晴朗ナレドモ浪髙シ」という電文。有名な「本日天気晴朗〜」以下の部分は、作戦参謀の秋山真之中佐が書き加えた。

運命の明治38年(1905)5月27日午前2時45分、九州の西方海域を哨戒中だった特務艦隊の仮装巡洋艦「信濃丸」が、バルチック艦隊の病院船「アリヨール」の灯火を捉えた。その無線連絡が入ると、連合艦隊は海戦予定海域へ移動。13時39分、第1、第2艦隊ともにバルチック艦隊の姿を視認した。

敵艦を取り逃がさないように訓練を重ねてきた日本の連合艦隊は、東郷平八郎(とうごうへいはちろう)大将の合図とともにバルチック艦隊の目前で艦を回頭させる“東郷ターン”を行い、敵の進路を塞いだ。そのうえで艦首の主砲だけでなく側面の砲、さらには艦尾主砲も十分に活かした砲撃を敢行。その結果、日本艦隊の一方的な勝利となり、ウラジオストクに到着したロシア艦は、巡洋艦1隻と駆逐艦2隻のみであった。

1905年5月27日早朝、バルチック艦隊との決戦のために韓国の鎮海湾を出撃した連合艦隊の勇姿。戦艦「朝日」の艦上から撮影されたもの。1艦も逃さないため船足を速めた。

こうして日本海海戦に大勝利した日本だが、すでに国力の限界を超えていた。当時の日本の国家予算は、2億円強であったにもかかわらず、すでに20億円もの戦費を費やしていたのだ。一方ロシア側は、海軍勢力が極東から一掃されたとはいえ、陸軍にはヨーロッパ方面のロシア領内から続々と援軍が到着していた。

ロシア帝国はその威信にかけて、負けは認めたくなかったのである。しかしアメリカのセオドア・ルーズベルト大統領からの度重なる講和勧告、ニコライ二世の従兄であるドイツ皇帝ヴィルヘルム二世による説得。さらには日本軍がロシア領サハリン(樺太)全島を占領したことで、ようやく講和会議を開催する方向へと舵を切った。

ポーツマスで行われる講和会議に出席する日本の講和団、前列右が日本全権の小村寿太郎外務大臣。左は高平小五郎駐米公使。後列中央はアメリカ人外交顧問ヘンリー・デニソン。

講和の仲介を申し出たアメリカにも、それなりの思惑があった。19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカは、南北戦争という内戦の影響もあり、植民地獲得競争においてイギリスやフランスの後塵を拝していた。そこで日露戦争の仲介役を引き受け、日本に大きな恩を売る一方、ロシアが撤退した後の中国市場に打って出ようと考えていたのだ。

明治38年(1905)9月5日、アメリカの港町ポーツマスで条約が結ばれ、日露戦争は日本の勝利という形で終結する。その結果、日本はロシアが満州に建設した東清鉄道南満州支線(長春〜旅順間の約764km)や、その支線を譲渡されることとなった。そこでアメリカは満州の鉄道を、アメリカの鉄道会社との共同経営とすることを提案してきたのだ。

アメリカの目的は、鉄道経営を足がかりに中国大陸での権益拡大を図る、というものであったのだが、その思惑は小村寿太郎(こむらじゅたろう)に看破され阻止される。日本は獲得した路線に加え、物資輸送のために自らが建設した、奉天 (瀋陽) と安東 (丹東) を結ぶ全長 258kmの安奉線と併せ、明治39年(1906)に南満州鉄道株式会社(満鉄)を設立する。これをきっかけに、アメリカは日本への警戒を強めていった。

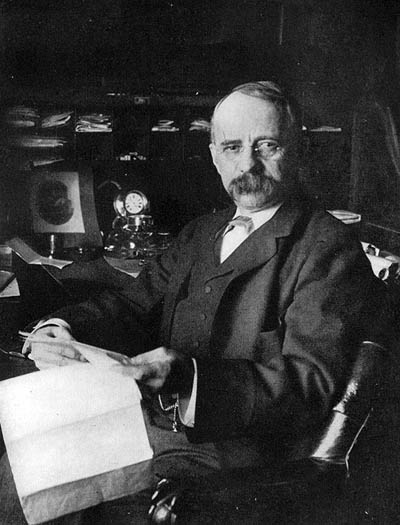

ルーズベルト大統領の意向を受け、鉄道王エドワード・ハリマンが来日。奉天以南の東清鉄道の日米共同経営を規定した条約が調印されたが、小村寿太郎の反対により破棄された。