破壊された鉄道路線を迅速に改修ー日露戦争を影で支えた野戦鉄道提理部ー【鉄道と戦争の歴史】

鉄道と戦争の歴史─産業革命の産物は最新兵器となった─【第6回】

明治37年(1904)2月に日露戦争が始まると、日本は戦争遂行のため韓国に便宜を図ることを求めた。その結果、日本が韓国内に鉄道を敷設し、運用する権利を得ている。このように朝鮮半島内や朝満間の鉄道は、戦争の初期段階から線路敷設が作戦に含まれていたのだ。

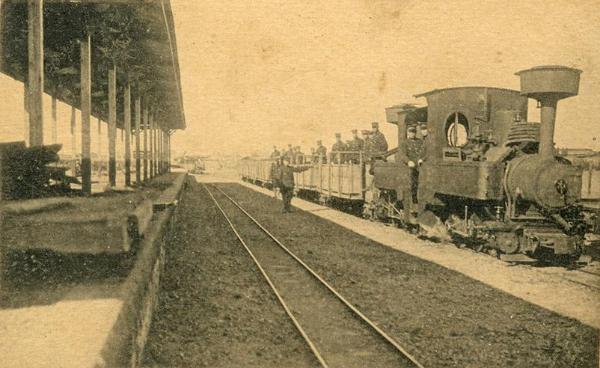

鉄道連隊第三大隊の運転演習風景。日露戦争後のものと思われるが、2両の蒸気機関車を背中合わせに連結した双合機関車という状態での運転を訓練している様子。左側の駅は軍用津田沼駅。当時の絵葉書。

陸軍内には戦時下で鉄道の建設・運営を行う「鉄道隊」という部隊があり、日露戦争にあたっては「臨時鉄道大隊」が編成された。日露戦争初期段階、朝鮮半島内にあった既存の鉄道は、部分的ではあるが釜山や仁川に陸揚げした兵員や物資を輸送するのに役立った。

後年、日本陸軍は兵站を軽視していたと非難されているが、じつは日露戦争の頃には鉄道を敷いて輸送力を確保。第一線が必要としていた弾薬や食糧などを、滞りなく送る計画を立てていたのである。

日本陸軍の黎明期、ドイツから招聘されたメッケル少佐が、創設されたばかりの陸軍大学校で補給について教鞭を執った際、学生のひとりに長岡外史(ながおかがいし)中尉がいた。彼は講義を受けた際、「食糧の補給など梅干しでも用意しておけばよかろうと思っていたが、大量の輸送が必要だと知って驚いた」と述べている。その長岡は日露戦争時には少将となり、大本営参謀次長として服務していたから、補給の重要性は認識されていた。

明治36年(1903)8月から行なわれた日露交渉で、日本側は「朝鮮半島は日本の影響下に置き、満州はロシアの支配下に置く」という妥協案を提示した。近代国家建設途上の日本にとって、軍事大国ロシアに対する安全保障上の理由から、朝鮮半島はどうしても自国の影響下に置いておきたかったのだ。

長岡外史は現在の山口県下松市生まれ。明治維新後は陸軍への道を歩み、陸軍大学校の第一期卒業生となる。日露戦争時は大本営陸軍部参謀次長として後方支援にあたる。日本海海戦後の樺太侵攻作戦を立案した。

明治37年4月、大本営はロシアが建設した東清鉄道の接収・運営に当たる部署を設けることを決定。こうして6月1日に「野戦鉄道提理部(やせんてつどうていりぶ)」が編成された。提理部というのは軍と逓信省鉄道作業局(後の帝国鉄道省)が協力して編成したもので、陸軍の部署となっていた。

日露開戦とともに黒木為楨(くろきためもと)大将率いる第一軍は朝鮮半島、奥保鞏(おくやすかた)大将率いる第二軍は遼東半島の西岸に上陸し、進軍を開始した。第二軍の先遣部隊は遼東半島を横断し、ロシアの輸送路を寸断するため東清鉄道を爆破。大連や旅順とロシア本国の連絡遮断に成功した。

さらに第二軍は、5月25日から26日にかけ南山を攻略。その後、得利寺(とくりじ)の戦いでもロシア軍を撃退。東清鉄道に沿ってロシア軍の本拠地である遼陽(りょうよう)を目指し北上を続けた。孤立した旅順要塞攻略は、新たに編成された乃木希典(のぎまれすけ)大将率いる第三軍が受け持つこととなった。

これを受け大本営では、野戦鉄道提理部の本部を大連に移転することを決定。6月14日に輸送船の佐渡丸に乗船し、広島の宇品港から出港した。ところが翌15日、先行して出航していた常陸丸が、玄界灘でロシア艦隊により撃沈されてしまう。常陸丸に追いつこうと現場に急行した佐渡丸も大破してしまい、提理部の大連入港は7月5日になってしまう。

すでに6月26日には、第三軍は行動を開始していた。乃木大将は日清戦争の折り、旅順要塞を1日で落とした経験を持つ。大本営はそこに期待したのだ。第三軍は大連と旅順の間にあった前衛基地を攻略、まずは順調な出足であった。そして7月末には、旅順要塞包囲網を完成したのである。

常陸丸は1898年に竣工、日本郵船が所有・運航していた貨客船。日本が初めて建造した、6000トンを超える商船であった。日露戦争が始まると陸軍の御用船となり、軍事輸送に従事。1904年6月15日、玄界灘でロシア海軍のウラジオストク巡洋艦隊により沈められた。

ロシアとの戦争が始まる前、旅順要塞の様子を探る目的で、日本陸軍の参謀が民間人に扮して列車で旅順を通過した。だが旅順が近づくと、同乗していたロシア兵に窓の鎧戸(雨戸のような作りのブラインドで、外がまったく見えない)を閉めるよう指示され、要塞の状況を見ることはできなかった。

その参謀は大連に荷揚げされたセメントなどの物資から、要塞が堅固なものに改築されていると推測したが、増強ぶりは予想以上だった。鉄道で兵力を移動できたロシア軍は、開戦時には満州方面に12万人程度の兵力を展開していた。うち4万5000人が、旅順要塞に立てこもっていたのである。

ロシア軍は旅順要塞の将兵を残し、南山・金州方面から退却する際、鉄道施設を破壊していた。提理部の最初の仕事は、破壊された線路の復旧であった。しかもロシアが敷設した鉄道は、軌間(線路の幅・ゲージ)がロシアゲージの1524mmだった。これを日本が用いていた1067mmに変えなければならない。そのため、破壊を免れた場所も工事を行わなければならなかったのである。

7月18日には大連〜南関嶺〜後革鎮堡間が開通し、日本から運び込まれた2両のB6形蒸気機関車が運転を開始。兵器や軍需品、糧食といった物資から部隊、傷病者、捕虜などの輸送に活用された。

明治23年(1890)、官設鉄道(後の国鉄)がイギリスから輸入したタンク式蒸気機関車。日露戦争時に大陸で使用するため、イギリスだけでなくドイツ、アメリカに大量発注された。その後、国鉄では昭和36年(1961)まで使われる。

その後も提理部は改修作業に従事し、7月26日には本線を南関嶺〜金州間と順次開通区間を延ばし、8月24日には遼東半島内の路線は、ほぼ復旧された。これほど迅速に作業を進めたのは、日本側がロシア軍の撤退は一時的なものと考えていたからだ。

こうして鉄道による人員、物資の運搬が滞りなく行えるようになったところで、8月19日には旅順攻囲戦、さらに8月24日には遼陽会戦が始まった。提理部による改修は一時ストップされ、鉄道部隊は前線から負傷者を後方へと輸送することとなった。

旅順要塞への攻撃に備え展開する日本兵。乃木第三軍による旅順要塞攻囲は1904年8月19日から翌1905年1月1日まで行われた。犠牲の多さから乃木大将が批判されていた時期もあるが、現在ではその評価も変わってきた。