「パリピ孔明」10万イイネ!の元ネタ、10万本の矢(草船借箭の計)の出どころは『三国志演義』ではない!?

ここからはじめる! 三国志入門 第90回

「パリピ孔明」で話題の「草船借箭」(そうせんしゃくせん)。諸葛亮(孔明)が、曹操軍から10万本の矢をだまし取る鮮やかな策略で、一般には『三国志演義』がネタ元として知られている。だが、この策の出どころはもっと古い文献であることは、あまり知られていない。今日はそれを解説したいと思う。

■まずは「三国志演義」の記述をおさらい

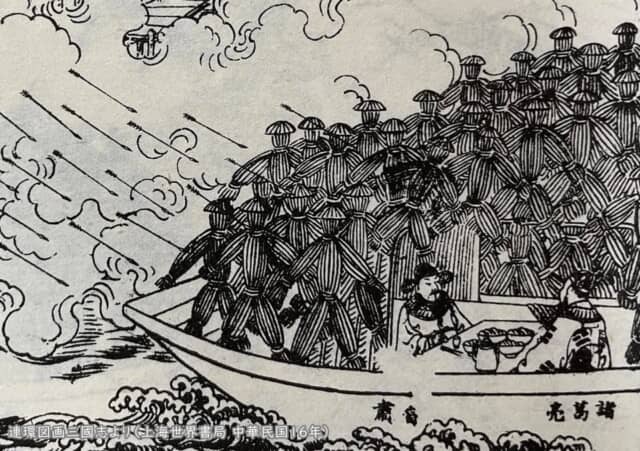

連環図画三國志(上海世界書局 中華民国16年)より

80万と称される曹操軍を、数万の孫権・劉備軍が打ち破る「赤壁の戦い」は三国志のクライマックスだ。正史『三国志』周瑜(しゅうゆ)伝に大戦果として記されたもので、それをアレンジした小説『三国志演義』でも大きな盛り上がりを見せる。

そのなかに登場する「草船借箭」は、周瑜が諸葛亮にしかける頭脳戦の一幕。諸葛亮の才を危険視する周瑜は、彼を処刑する口実をつくるため「10日で10万本の矢を用意してくれ」と無理難題。だが諸葛亮は「3日で十分」といい、3日後の濃霧の夜、20隻の船で曹操軍の水塞へ向かっていく。

報告を受けた曹操は、于禁(うきん)や張遼(ちょうりょう)らに命じ、霧の中の敵船へ大量の矢を浴びせかける。矢は20隻の船の両脇に積んだ藁(わら)いっぱいに刺さり、その数は軽く10万超え。諸葛亮は「丞相(曹操殿)、矢をありがとう!」と兵に叫ばせ、ゆうゆう船を返すという筋書きだ。

■歴史書『魏略』では、あの人物が

いかにも天才軍師という見事な策略。だがこの元ネタ、実は正史『三国志』呉主伝に引用される『魏略』という書物にある。213年ごろ、濡須(じゅす)に砦を築いて合肥(がっぴ)から攻めてきた曹操軍と対峙していた孫権は、大船で敵情偵察に出た。それを見た曹操は弓と弩で激しく射かけさせ、孫権の船は矢がいっぱいに刺さって傾きそうになる。

孫権は船を反転させ、逆側で矢を受けると船体が安定し、それから自陣へ引きあげた。(魏略曰。權乘大船來觀軍、公使弓弩亂發、箭著其船、船偏重將覆、權因迴船、復以一面受箭、箭均船平、乃還)

つまり、これは「赤壁の戦い」の5年後、濡須の攻防戦で孫権が行なったものだった。おそらく、このときの孫権には敵から矢を奪い取る意図はなく、策といえるほどのものではなかったように読める。

■もともとは孫権、周瑜の策略だったのに

少々ロマンが壊れたかもしれないが、これを「策」にアレンジしたのが小説『三国志平話』である。成立が『三国志演義』より古く、その元ネタにもなったという読み物。

“ 周瑜はふたたび船首を返すなり、大船一艘と十艘の小船にそれぞれ一千の兵を並べ、曹操軍を射すくめた。蒯越(かいえつ)、蔡瑁(さいぼう)も負けてはならじと数千本の矢の雨で応戦する。

さて、周瑜は船を幔幕(まんまく)で覆い、相手が矢を射かけてくるや、まず左側に矢を受けさせ、次いで船首を回して右側に受け止めさせ、数百万本にもなったので喜んで『丞相、矢を有難くいただいたぞ』と呼ばわれば、聞いて曹公、怒るまいことか…… “

なんと『三国志平話』では、曹操軍から「数百万本」の矢を奪うのは指揮官の周瑜だった。それが「演義」では諸葛亮が「十万本の矢」を奪う筋書きに変わる。「演義」では、周瑜は策をことごとく諸葛亮に見抜かれて屈辱に震える展開でおなじみだが、それどころか敵から矢を得た手柄まで奪われている。哀れなり周瑜。

「至治新刊全相平話三国志」より 周瑜・孔明・魯粛が談じている場面

なお『三国志平話』では、周瑜は密偵としてやってくる蒋幹(しょうかん)の正体を見抜き、さらに黄蓋(こうがい)に偽りの投降を持ちかけさせ、火攻めで曹操軍を打ち破る大活躍を見せる。ただ、このあたりは「演義」でもほぼそのまま流用されている。

最後に、これも重ねて述べておきたい。ネット上には「赤壁の戦い」の展開が『明史』(16世紀に成立)などに記された鄱陽湖の戦い(朱元璋が陳友諒を破った戦い)が元ネタという説が見られるが、これは正しくない。

なぜなら、すでに正史『三国志』周瑜伝に「赤壁の戦い」における黄蓋の偽投降や火攻めの記述があるからだ。また『三国志平話』(元の至治年間1321~23年に成立)にも、先述の周瑜が曹操軍から矢を盗む策、諸葛亮が風を呼ぶなどの逸話が書かれている。むしろ鄱陽湖の戦いの描写のほうが「平話」や「演義」をモデルに書かれたと見るべきだろう。【上永哲矢】