陸遜を幻惑させた諸葛孔明の「石兵八陣」は実在し、正史にも記されていた?!

ここからはじめる! 三国志入門 第89回

人気漫画のドラマ化で話題の『パリピ孔明』第1回に「石兵八陣」(せきへいはちじん)が登場した。同作には、原典『三国志演義』に基づいた「泣いて馬謖を斬る」や「草船借箭」(10万本の矢の調達)といったエピソードや策略が数多く登場し、ファンを喜ばせている。遅きに失した感もあるが、今回はその「石兵八陣」が、小説だけでなく歴史書にも現れるという観点から、その実相を探ってみたい。

諸葛亮(孔明)「三国志演義連環画」より

■「演義」にしか記されない「石陣」だが…

西暦222年、蜀の皇帝・劉備は荊州(けいしゅう)奪還のため、呉(孫権)を攻めた。後世にいう「夷陵(いりょう)の戦い」である。この戦いは呉に討たれた関羽(かんう)のかたき討ちと見ることもあるが、結果は大敗。劉備は白帝城(四川省重慶市)へ逃げ込む。

『三国志演義』第84回によると、呉将の陸遜(りくそん)は敗走する劉備を追撃し、夔関(きかん)までやってきたが、その先の山(魚腹浦)から殺気を感じて軍を止める。伏兵の存在を疑い、斥候に様子をさぐらせたところ、人馬の姿はなく、ただ長江の川辺に80~90個の石が積まれているだけとのことだった。「あれは数年前、諸葛亮が砂浜に石を並べてつくった陣です」と土地の人がいう。

そこで陸遜は、数十騎だけを連れて視察に行く。石陣に入っても何もないので「これは人を惑わすだけで何でもあるまい」といったが、外に出ようとすると激しい風雨や砂埃に見舞われ、巨石や急流にどの進路も塞がれて出られなくなってしまう。困り果てたところで一人の老人と出会った陸遜は、出口まで案内してもらってようやく出ることができた。

老人の正体は諸葛亮の舅の黄承彦(こうしょうげん)だった。「将軍がここで命を落とされるのを見かね、ご案内した次第です」という。

彼によると、ここは諸葛亮が石の陣で布いた「八陣図」で、毎日毎時、無限に変化を繰り返す仕掛けがある。八陣には八つの門があるが、生門からしか出ることができないという。陸遜は「孔明は臥龍(がりょう)だ。とても及ばない」と諸葛亮に恐れを抱き、兵を退くのである。

諸葛亮は出陣前にも劉備を諫めるが止められず、敗北を悟って策を届けようとするも間に合わず、あらかじめ仕掛けておいた「石兵八陣」で陸遜を惑わせる。主君を白帝城へ逃すのをサポートする筋書きは、彼の活躍を実像以上に引き立てる「演義」独自の描写だ。

正史『三国志』では、夷陵の戦いに諸葛亮は直接関与しない。敗戦後に「法正が生きていればこんな敗北はしなかった」と嘆くだけだった。陸遜が深追いをやめた動機は、魏・曹丕(そうひ)の動きを警戒してのことだ(三国志「法正伝」「陸遜伝」)。

■本来の「石陣」が、なぜ「石兵」として広まった?

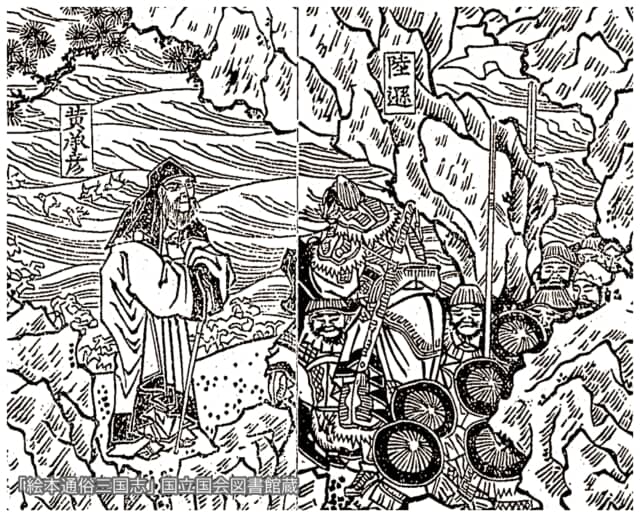

『通俗絵本三国志』(江戸時代の三国志演義)に描かれた「石陣」に惑わされる陸遜の軍勢と黄承彦。智将・陸遜が諸葛亮への恐れを抱く展開。国立国会図書館蔵

ここで注意したいのが原典の「演義」では「於此布下石陣、名八陣圖」とあり、「石兵八陣」の「兵」の字はない。つまり原典によると「石陣・八陣」と呼ぶのが正しいようだ。なぜ「石陣」が「石兵」になり「石兵八陣」として広まっているのか?

結論をいえば、それは吉川英治と横山光輝の『三国志』にそう記されているからだ。ただ、吉川版は「石兵八陣」は章の見出しに使われているだけで、本文には「石の擬兵や乱石の八陣」などの表記しかない。この「石の擬兵」を吉川が「石兵」としたのだろう。ちなみに陸遜を救うのは黄承彦本人ではなく、山に住む老人で「黄承彦の友」にアレンジされている。これも孔明の義父が敵軍の陸遜を救うはずがないという解釈からだろう。

また、それをもとにした横山光輝の漫画では、老人は陸遜に対し「私が石兵八陣から救い出したことは(誰にも)言わないでくだされや。孔明の舅の黄承彦に悪いですからな」というセリフがある。これが、日本では本来の「石陣(八陣)」ではなく「石兵八陣」として広く知られる理由と思われる。

■正史『晋書』に記述!後世に評価された孔明の才

では、この石陣・八陣は、単なる「演義」のつくり話なのだろうか。火のない所に煙は立たずで三国志『諸葛亮伝』や『魏氏春秋』に、諸葛亮は「推演兵法、作八陳圖」(兵法を応用し、八陳(八陣)図をつくった)とある。

連弩(れんど)、木牛・流馬も、ちゃんと正史に書かれている。ただし、この八陣図が陸遜を迷わせた魚腹浦の石陣かどうかはわからない。その「謎」を明かしてくれるのが『三国志』の次代の正史として扱われる『晋書』の桓温(かんおん/312~373)という人物伝の一節だ。

「諸葛亮は(かつて孫呉の侵攻に備えて)魚複の平沙に八陣図を作った。石を二丈(4~5m)も積み上げてある」(诸葛亮造八阵图于鱼复平沙之上,垒石为八行,行相去二丈)といったことが語られるのである。陸遜を惑わせたのはフィクションとはいえ、ここに「魚腹」の地名も出てくることで、その信ぴょう性がグッと高まる。

桓温は346年、荊州(けいしゅう)から蜀(後蜀・成漢)を攻め、これを滅ぼした人物である。だが攻め込む前、諸官の反対に遭った。蜀の地は険阻であり、先のとおり諸葛亮の石陣・八陣のような危険があると諫められたのだ。しかし、当時の後蜀は国力が衰えていたこともあり、征西を断行した桓温は見事にこれを成功させた。

陸遜を幻惑させたことは正史『三国志』にこそ記されないが、後世の晋の記録に「石陣・八陣」が出てくるのは、諸葛亮の兵法・陣形などが、それだけ高く評価されていたということを示していよう。

■蜀滅亡時、すでに孔明は「レジェンド」だった

何を隠そう、蜀漢を滅亡させた晋の司馬昭(しばしょう/211~265)も、諸葛亮を高く評価したひとりだった。彼の父・司馬懿が実際に戦い、その才を認めたことにも関係していよう。263年、司馬昭は成都(蜀の都)を陥落させたのち、政治家の陳勰(ちんきょう)に命じて諸葛亮の兵法の研究を命じたと『晋書』にある。

命じられたとおり、陳勰の研究成果は司馬昭に報告され、晋軍は諸葛亮の兵法や兵制を取り入れたという。それを上手く使ったのが晋将の馬隆(ばりゅう)だ。彼は騎馬民族との戦闘に諸葛亮考案の兵法や兵器を活用して打ち破っている。

正史の記述から諸葛亮は「戦下手」と評される面もあるが、没後30年たらずで晋の将軍が彼をリスペクトしているのだから、少なくとも当時はそう見る人ばかりではなかったようだ。

これらの逸話は、あたかも徳川家康が武田家の軍法・軍制をとり入れたのにも似ていよう。日本の史書『続日本紀』には、遣唐使の一員・吉備真備(きびのまきび)が諸葛亮の「八陳」と孫子の「九地」の知識を現地で学び、持ち帰って国内でも教えたという話も出てくる。

時代や国境を越え、後世にまで影響を及ぼしたであろう諸葛亮の兵法。小説や漫画のような「天才軍師」像は虚構にしても、彼の忠心や、その政治・軍事両面にわたる才能や理論が時代に与えた影響力は小さくなかった。令和の『パリピ孔明』といった作品にまで形を変えて伝わることなどをみると、その凄さを改めて実感する。【上永哲矢】