純文学なのに「わいせつ」と摘発された!『チャタレイ夫人』はどんな内容だったのか?

炎上とスキャンダルの歴史

1950年に日本で翻訳出版された『チャタレイ夫人の恋人』は、純文学であるにもかかわらず異例の大ヒットとなった。しかしその後、「わいせつ文書」として警察に摘発され、翻訳者と出版社社長はともに有罪となる。実際のところ、この小説はどのような内容で、どんなテーマを含んでいたのだろうか?

■純文学なのに大ヒットした『チャタレイ夫人の恋人』

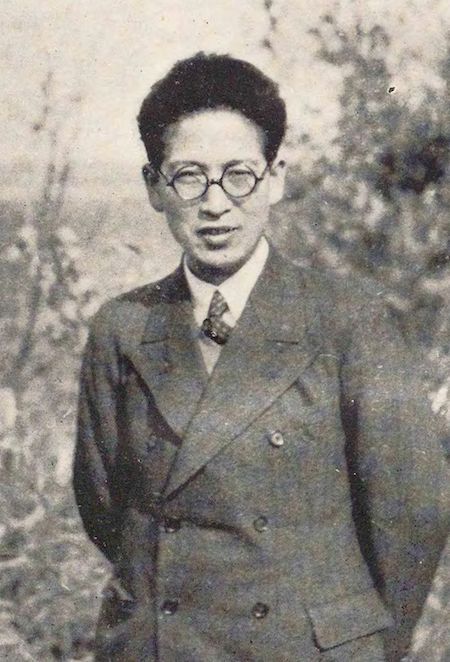

翻訳者の伊藤整

「発禁図書」、「わいせつ文書」と聞いて、『チャタレイ夫人の恋人』(以下、『チャタレイ夫人』)をひそかに思い出す人は現代においても多いのではないでしょうか?

『チャタレイ夫人』はイギリスの作家・D.H.ローレンスの最後の長編小説で、1929年、性的な場面を自主削除した版を出版させました。作者自身が、作品の性描写や性への価値観が問題になることを予見していたのでしょう。

第二次世界大戦前の日本においても、『チャタレイ夫人』は「春本(エロ本)」の扱いで、輸入禁止物でした。そんな『チャタレイ夫人』の洋書を、堂々と輸入できるようになったのは戦後のこと。戦後の自由さを象徴する作品であったとも考えられます。

1950年に伊藤整(いとうせい)の手で全文が翻訳され、小山書店という出版社から発売されると、本当は純文学であるにもかかわらず大ヒットしてしまったのです。

■閉塞感のある人生からの「救済」

1958年、瀬戸内晴美(寂聴/じゃくちょう)が女性側の視点から赤裸々な性を描いた『花芯』という作品を発表すると、ある男性評論家から「子宮作家」と蔑まれたことは有名ですが、この評論家は『チャタレイ夫人』にも否定的な立場だったかもしれません。

運命的な何かを感じ取るとき、われわれは「ビビッと来た」などといいますが、『チャタレイ夫人』の世界では、ヒロインのコニーは自身の「子宮」の反応で、この男こそが自分の本当の運命の人だと気づきます。

その相手こそ、森番(領地管理人)のオリバー・メラーズという男性だったのですが、メラーズもまた、彼の本能的な感覚で、コニーを運命の相手だと見抜いていたようですね。

人間、頭で考えず、本能で感じるがままに生きるのが一番だ……というのがD.H.ローレンスの人生観であろうと思われます。そしてそういう人生にこそ、本当の救済があるというのがローレンスの思考の面白いところで、『チャタレイ夫人』のコニーとメラーズの二人は、なんども体を重ね、お互いに性的に開花し、閉塞感を感じていた人生からの救済を感じ取っていくのでした。

■芸術的でも「わいせつ性」は許されなかった

1950年9月、版元・小山書店と翻訳者・伊藤整は、『チャタレイ夫人』という「わいせつ文書」を世に出した容疑で起訴されています。

しかし『チャタレイ夫人』は純文学で、濡れ場ですらポルノ的ではありません。エロスを直接的な主題にしているものの、描写はあくまで文学的なのです。1952年1月の第1審でも、東京地裁は「芸術性の高い作品中の性表現はわいせつ性が昇華されて消滅している」との判決を下します。一方で、要約すると「エッチな作品として、この本を売ろうとした出版社は有罪」ということになり、版元の小山書店には25万円(現代の170万円程度)の罰金刑が課されました。

ところが、その後2審では「芸術性とわいせつ性は両立する」として伊藤にも罰金10万円が課されることとなります。最高裁に持ち込まれたものの、その方針のまま二人の有罪が確定。『チャタレイ夫人』の全訳版はお蔵入りとなり、一部を伏せ字にして再販することとなったのでした。

画像…伊藤整作品集 第2巻 (得能五郎の生活と意見) 河出書房 1953 出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」 (https://www.ndl.go.jp/portrait/)