江戸時代の人たちはどれくらい衣服にお金をかけていたの⁉─江戸のおしゃれ─

今月の歴史人 Part.2

江戸時代ではもちろん現在と異なる服装を身に着けていた。だがしかし、おしゃれへの熱意は現在とも変わらず、江戸時代にも衣服へのこだわりや個々の工夫をして、おしゃれを楽しんでいたという。

■古着を着まわして羽織や小物にお金をかけた創意工夫のおしゃれ事情

冬の装い

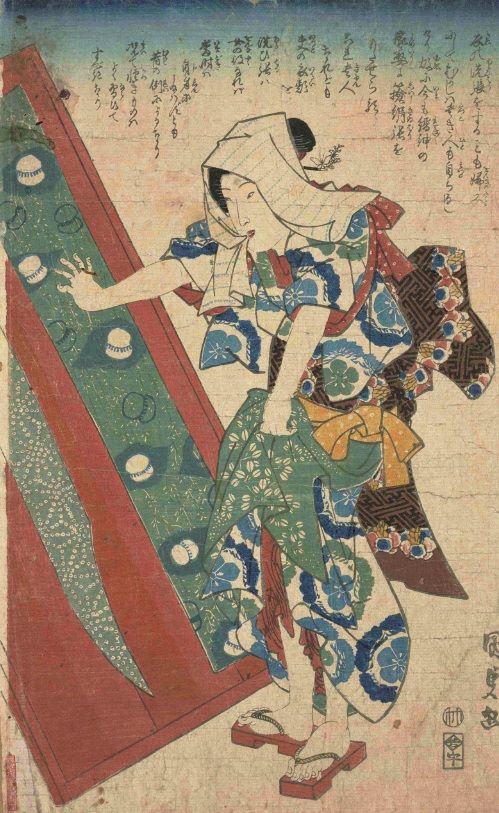

冬は綿入れやどてら(全体に綿を入れた上着)を着用して寒さをしのいだ。また、足元は足袋をつけ、雪道の対策として歯の高い下駄を履くこともあった。(歌川国富「重年花源氏顔鏡」/東京都立中央図書館蔵)

江戸時代は身分に応じた服装が特に求められた時代であった。衣服の統制は体制を維持する手法の一つであり、支配階級たる武士のみならず、被支配階級の町人や農民にも身分に応じた衣服の着用が求められた。派手な衣服も贅沢品であるとして着用が禁じられたのだ。また、春や秋は袷(あわせ)、夏は単衣(ひとえ)、冬は綿入れの衣服を定めた衣替えも衣服統制の一つだった。

衣服に限らず、身分を越えた生活スタイルは禁止の対象とされたが、その統制から逸脱しようという動きは絶えずあった。奇抜な、あるいは贅沢な衣服を着用する者には同じ男性からも憧憬(どうけい)の眼差しが向けられた。粋というわけだ。衣服に金をかけ、おしゃれすることで自己主張を試みた。庶民は木綿の小袖(こそで)が基本スタイルだったが、特別な日に着る羽織(はおり)に金をかけて違いを出そうとした。

よって、幕府が享保の改革などの形で体制の引き締めをはかる時は、例外なく衣服への統制を強める。奇抜なデザインも御法度だった。

その際には、原料たる衣料の価格引き下げもはかっている。上限を設けることで、衣服の価格高騰(こうとう)を抑え込み、奢侈(しゃし)な生活に走らないよう目論んだのだ。

江戸時代の社会風俗書として知られる喜田川守貞(きたがわもりさだ)の『守貞謾稿』(よりさだまんこう)によれば、着物の原料となっていた縞木綿の価格は高騰していた。寛永年間(1624~44)は一反につき銀2匁(もん)だったが、享保年間(1716~35)には銀4~5匁、寛政年間(1789~1801)には銀9~10匁と、価格は上昇の一途をたどる。そこで、天保13年(1842)には木綿の価格に上限を設けた。縮木綿で紅絞染(くれないしぼりぞ)めにしたものは一反につき銀22~23匁を上限としたが、折しも天保の改革の真っ最中だった。

必須だった裁縫スキル

日常的に縫い物をしたほか、衣替えの季節ごとに着物を縫い直したり綿を出し入れしたりするため、裁縫は女性が身につける必須のスキルだった。また、着物を全部ほどき、洗った布で縫い直すという「洗い張り」もされていた。(蔵三代歌川豊国「婦人たしなみ草」/東京都立中央図書館蔵)

江戸時代において、庶民が衣類を購入するのは特別な時だけで、それ以外の場合は古着を購入して着るのが通例である。新調された衣服の価格はもともと高く、これ以上の高騰は望まない意図も透けてくるが、結局のところ価格統制は一過性なものに終わる。そうした事情は衣服の統制全般にあてはまる。

衣服だけではない。男性は煙草(たばこ)入れや煙管(きせる)などの小物にこだわった。煙草入れの場合は根付を凝ったものにすることで、粋をアピールしたのである。

監修・文/安藤優一郎