いま明かされる徳川家の謎⁉ なぜ、御家人が徳川御用金を隠そうとしたのか?

いま明かされる徳川家の謎

赤城(あかぎ)山中に隠されたとされる徳川御用金(ごようきん)。埋蔵金騒ぎの発端は明治になって外国人が発掘を試みたことにあった。

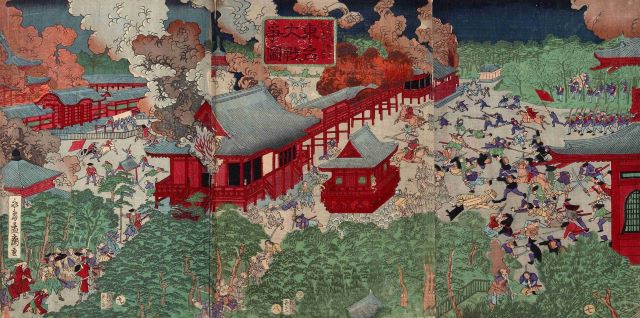

上野戦争を描いた錦絵で、画面右上部には逃げ惑う群衆、右から三橋、黒門、山門、文殊楼、中堂が描かれている。この戦いで負けた彰義隊の再起をかけ、軍資金のために幕府の御用金を隠したのだという。

『明治元戊辰年五月十五日 東台大戰争圖 』/東京都立中央図書館蔵

今から30年以上も前、テレビで「徳川埋蔵金」を発掘する番組が放送されていたが、覚えているという方もいるだろう。何度か挑戦したが結局発見できなかった。では、この徳川埋蔵金というのは何なのだろうか。

明治6年(1873)、現在の群馬県渋川市にあたる赤城山西麓に、外国人が現れた。彼らは住人たちが見たこともない機械を持ち込み10人以上の人を使って穴を掘り始めた。半年ほどかけて4、5個の穴を掘ると機械を片付けて集落から姿を消した。

しばらくして住人たちは、外国人が穴を掘った理由を知る。赤城山西麓に埋められた徳川埋蔵金を発掘するためだったというのだ。その外国人は、中島という男から400万両にも及ぶ徳川御用金の発掘の権利を5万円で買い取ったのだという。いわれた通りの場所を掘ったものの、それらしいものが見つからないため、中島を詐欺で訴えたという記事が、横浜の『横浜毎日新聞』に掲載されたといううわさが遠く離れたこの集落にも届いたのだ。

このうわさを聞いた住人たちには、そういえばと思いあたることがあった。実は慶応2年(1866)、前橋藩士と称する人々が10カ月ほどこの地に滞在したことがあったからだ。目的は原野の開墾(かいこん)だという。また、慶応3年か4年に利根川の河畔に10隻ほどの舟が着き、何十個もの樽が陸揚げされ、大勢の人がその樽を担いで運ぶ周囲を武士たちが取り囲むようにして警護していたのだ。

集落の人々はこの2つのことを結びつけて、開墾するのではなく、埋蔵金を隠すために原野に入り、準備が整ったので、樽の中に大判や小判を入れて運んだのだと考えるようになった。以後、赤城には徳川御用金が埋まっているといわれるようになったのだという。

ところで、中島という人物であるが、彼は幕府の御家人で、彰義隊(しょうぎたい)として上野戦争で戦ったが、旗色が悪くなると生き残った家来たちとともに、幕府の領地であった甲府へと落ち延びた。甲府には幕府の金蔵があり、これを軍資金として徹底抗戦するつもりだったからだ。甲府勤番支配だった柴田監物とともに、御用金24万両を群馬県へ移す。この時、弾薬箱に入れ、葵の御用札をつけ、家来たちには弾薬といって運ばせたという。

中島は、御用金を隠し終わると、江戸に戻った。しかし、すぐに江戸は東京と名前を替え、9月8日には慶応から明治に改元される。翌年5月には最後まで抵抗を続けていた榎本武揚(えのもとたけあき)らが降伏し、戊辰戦争は終わりを告げた。これにより、中島の描いていた計画は消えてしまった。

失意の中島は、横浜くだんの外国人に、埋蔵金の話を持ち掛けたのである。もっとも、中島は外国人をだまそうと思っていたのではなく、本当にその場所に埋めたのだが、何者かによって運びだされたのだという。

この徳川御用金を群馬県に移す計画だが、最初に言い出したのは井伊直弼(いいなおすけ)だという。井伊家というと、居城はずっと彦根というイメージがあるが、実は、井伊家の初代井伊直政(なおまさ)が最初に城主となったのが群馬県高崎市にあった箕輪城という城だった。また、安中に一時期支藩があったので、井伊家は何かしらこの土地に思い入れがあったのかもしれない。

しかし、幕府の御家人である中島がこのことをなぜ知っていたのか、掘り出された金はどうなったのか、謎は多い。