大和王権の権勢の象徴・前方後円墳に込められた思想とは?

大和を囲む周辺の古墳や史跡を巡っていると、大和王権は近隣邑国(ゆうこく)の協力なくして成立し得なかったことがよくわかる。協力を惜しまなかった周辺勢力とはどのようなものだったのだろうか? そして、当時造られた前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)にはどのような思想が込められていたのだろうか?

■前方後円墳は大和王権の支配力を表す

古代史を眺めるときには、やはり主権中心部の大和王権そのものの成長変化を見がちです。しかし、「わかれて百余国」といわれたほど、邑国(ゆうこく)と呼ばれる集落国家が林立していた弥生後期は、非常に複雑な力関係、もしくは政治外交関係にあったのだろうと思います。

そんな邑国集団の中から、何らかの力をもった王権が台頭し始めます。その理由は武力や稲作技術や鉄だったのかもしれませんし、それだけではなかったかもしれません。大和地方に発生した王権もその一つですが、ほかにも吉備(きび)や丹後、九州や中部地方などにも同じように成長しつつあった王権があったはずです。

大和・河内(かわち)に強大な王権を築いた勢力は、地方に成長しつつある他の大きな王権に協力を求め、傘下にまとめつつ国家造りを進めたのでしょう。古い記録には「言向平和(ことむけやわする)」とあり、武力ではなく条約を平和裏に結ぶ方針であったことが記されています。協力を約束した地方王権には、その領地の支配権を認め、前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)の築造を認めたようです。

そうであるなら、地方の支配者が築造に大変な労力が必要だったにもかかわらず造りたがった前方後円墳というものには、どんな権威と魅力があったのか? と考えざるを得ません。大和王権の力や権威に大きな魅力があったのでしょうか? それは恐らく、大和王権に属することを内外に知らしめ、その特別なモニュメントとして大きな魅力があったのだと思われます。しかしそれだけではなく、ことによると前方後円墳に込められた霊的思想が魅力的だったのかもしれないとも感じます。当時の人々にとっても、あの前方後円形は相当斬新で特異な前代未聞の形だったでしょう。

今城塚古墳の1/100スケールモデル。 今城塚古代歴史館蔵/撮影:柏木宏之

■霊的思想を秘め人々が畏怖した前方後円墳

弥生時代の特徴でもある銅剣・銅矛(どうほこ)や銅鐸(どうたく)を使う祭祀をやめて、新しく銅鏡を副葬する前方後円墳祭祀に込められた精神世界とはどんなものだったのでしょう。大和王権はいち早く精神世界を体系的に理論づけて、霊的儀式化したのではなかったでしょうか。

古代からこの国は信仰と軍事が一体となっていました。その証拠は『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』にもあるように、「倭人は卜(ぼく=占い)をしている」というところに求められます。また倭人は命がけの渡海をするときに持衰(じさい)という霊的責任者を伴います。織田信長や豊臣秀吉の時代も戦場に「陣僧(じんそう)」を伴って吉凶を進言させています。

さまざまな妄想を広げていると、前方後円墳という特異な墳型には当時の人々が見上げて、ひれ伏すような精神的権威が込められていたのだと考えたくなります。

とすると、後円部は間違いなく主被葬者の埋葬所ですから、前方部に込められた思想こそが重大な意味を持っているのだと考えざるを得ません。

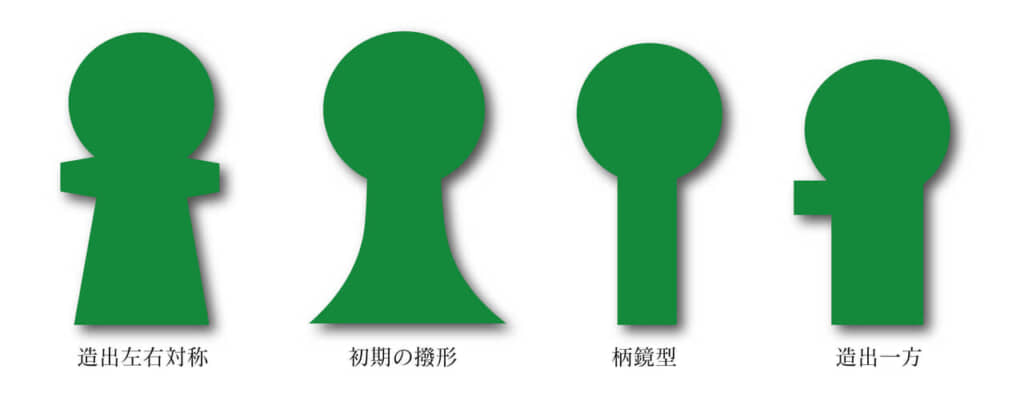

上空から眺めると前方部は、三味線の撥型(ばちがた)に開くものから手鏡の柄のようなもの、さらには大きく裾がどっしりと開く形などさまざまです。前方部は微妙に形を変えますが、基本的な全体の形は変わりません。時代によって、地方によっての特徴もあるのですが、その基本的デザイン思想を考えると興味は尽きません。いったいどんな思想を以てこの形が出来上がったのでしょうか? いずれにしても前方後円墳の広がりが、地方の邑国が大和王権傘下に入っていく状況を示しているのです。

主な前方後円墳の形。前方部には多くのバリエーションがあり、この他にも、様々なタイプの前方後円墳が作られた。