「伊賀越え」を助けた伊賀忍者の「やばすぎる忍術」とは!?

戦国レジェンド

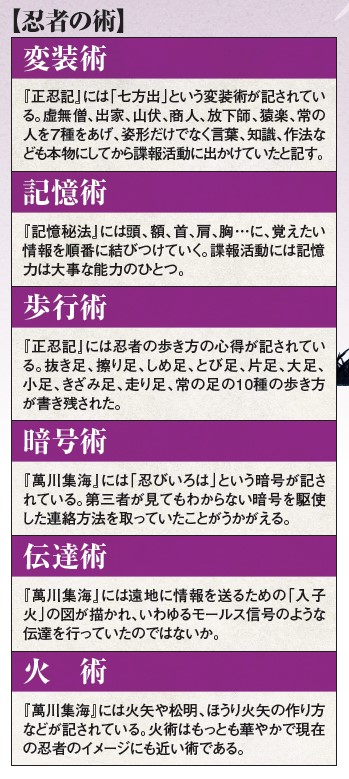

伊賀忍者という名はみんな知っているが、実際どんな技を使っていたのかはあまり知られていない。ここでは彼らの忍術について紹介していく。

■秘伝書に書かれ、実際に実践されていた忍術とは?

伊賀忍者

忍(しの)びの術の秘伝書といわれるもので一番有名なのが『萬川集海(まんせんしゅうかい)』であり、他にも『忍秘伝(にんぴでん)』『正忍記(しょうにんき)』などがある。いずれも江戸時代に入ってから伊賀(いが)忍者の伝書として作成されたものだが、中でも『萬川集海』は、伊賀・甲賀(こうが)の忍者11人を挙げ、その術や器具などを紹介している。

書物の名前が『萬川集海』としたのは「藷流の悪しきを捨てて善きを選び、忍術の極意を目指して著した」「その様はあたかも天下の河水が大海に流れ入る如く広大である」ことなどから名付けられたという。

その内容も「正心(正しい心を持つ)」「将知(将たる者の忍術を使う心得)」「陽忍(姿を現したまま敵中に入る術)」「陰忍(人目を眩まして忍び入る術)」「天時(天の時を知る)」「忍器(忍びの道具)」の6篇に分けられている。さらには、忍者の理想像が10ヶ条になって記されている。一例を挙げれば「忠・勇・謀・功・信」という5徳を兼ね備え、身体強健なる人物、とか柔和・義理堅い・善人であること・如才ない人などが挙げてある。しかし、この10ヶ条は忍者にのみ適応できる内容ではなく、武士全般の心得と同様であろう。

道具としては、刀剣・弓・鉄砲・手裏剣などは普通に使ったし、場合によっては、シコロ・クナイといった特種な忍び用具、さらにはあり合わせの石つぶて、菱の実なども使ったようである。要するに、忍びの術とは「総合格闘技術」であった。

ただし、映画やドラマ、小説などに登場する忍者のような「壁を駆け上がる術」とか「天上からぶら下がったりする術」「煙とともに姿を消す術」「口から火を吐く術」など、人間の限界を越える術などはあり得なかった。

『萬川集海』に書かれている忍びの技には「身の虫の術(不平不満を抱く者を手なずけ、扇動したり、誘惑するなどして、敵将の腹中に入って害を加える虫の如く利用する術)」や「参差の術(参差とは高低・凸凹・出入りのことをいい、敵が城を出た時に入れ違って入り、敵が城に戻った時に入れ違って忍び出る術)」「くの一の術(女装を含む、女性を利用する術・くの一は、女という文字を崩した形)」などがあった。これらの術は、特に人を驚かすものではなく、ごく自然の振る舞いの中で行われ、目的を達することだけが求められた忍者の術ともいえる。

ただ、忍びの中には現在のマラソンランナー以上に、足が速く、勢力的にも持続力を持った者がいたことは確かであり、1日に50キロメートルを往復することも可能なスーパー忍者もいた。修験道に発した忍びの術は、険しい山中でも難なく歩行できたし、尾根から尾根を渡ることで、普通に街道を歩くよりも早く目的地に着くことも出来たという。いわば、時間を畳むことも可能な忍者は、こうした間道も利用したのであった。

優れた忍者は、疾駆力・跳躍力を鍛えたし、普段から寒暑・飢餓にも耐え得る心身を養い、その上に刀術・体術・気術を持ち合わせていなければならなかった。そのための厳しい訓練も日常のことであった。しかし、毎日延びる麻を毎日飛び越えることで跳躍能力を身に付けたり、盥(たらい)に張った水に顔を付けて息を止める訓練をする、など語られてきた訓練は、俗説であろうと思われる。

『萬川集海』に記された11人の忍者名人のうち、山田八郎右衛門(やまだはちろううえもん)は変装術の名人であった。一之宮の祭礼の時に友人に「腰の刀を抜き取って見せよう」と約束した。友人は用心して八郎右衛門を見張り、刀にも注意していた。八郎右衛門が離れた岩の上でひと休みしたのを見て安心して参拝を終えた。気が付くといつの間にか刀を抜き取られていた。実は岩の上で休んでいたのは、八郎右衛門の替え玉であったという。忍術の他愛ない具体例だが、こうしたことが重なって、忍びの術が「不可思議な術」として捉えられるようになっていたのだろう。

忍者の術

監修・文 江宮隆之