「家紋」っていつから日本の庶民がもつようになったの? 「家紋」が浸透することとなった理由とその役割とは?

名字と家紋の日本史#03

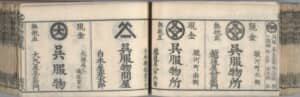

商人・職人を紹介した『江戸買物獨案内』

江戸の商人や職人を紹介するガイドブックで、商品は店の屋号(呼び名)と家紋を用いて図案化した暖簾印を記し、住所と商売をアピールした。暖簾印は他店との識別だけでなく、自店のブランド価値を示す役割も持っていた。国立国会図書館蔵

■武鑑などにより家紋が武家以外の層にも浸透

豊臣氏が滅び元和偃武となると戦場で用いた旗印、馬標などの武具の必要性は薄れていった。代わって家紋は幕府の厳格な階級制度に沿った、儀礼的な目的での使用が中心となってゆく。

一方で江戸時代になると「名字」は「苗字」と書かれることが多くなり、武家の特権となっていった。しかし庶民すべてが苗字を持っていなかったわけではない。ただ、公的な場面での使用を禁止されていただけである。

幕府が編纂した『寛永諸家系図伝』や『寛政重修諸家譜』は文字のみの記録だったが、それを補ったのは民間が発行した『武鑑』だた。『武鑑』は大名や旗本の氏名、官位、城地、石高など多くの情報を集めたもので、その最上段に家紋が図形で掲載されている。江戸城の見附など諸門に勤務した門番は、登城してくる大名が掲げた挟箱の家紋と鎗印を見極め、下座見に報せて家格に応じた礼儀作法をとった。そうした役人も、『武鑑』で家紋の知識を得ていたという。

家紋が庶民に広がる過程で、商人が屋号や商標のように文様を用いたことは無視できない。室町時代の文明10(1478)、京都の大柳酒屋が用いていた「六星紋」を無断で使われたことで公儀に訴えた記録があり、この頃すでに商家で家紋を商標として用いていた様子を知ることができる。また大永年間(1521〜1528)頃の洛中を描いた『洛中洛外図屏風』を見ると、数多く描かれている商家に掛かる暖簾のほぼすべてに家紋が描かれている。

江戸時代の大商人からは現代にも受け継がれた屋号・家紋が生まれている。先祖が代々越後守を名乗った三井家が興した越後屋の商標は名字に因んで「丸に井桁に三の字」を用い、現在は三井グループになっている。「いとう呉服店」として創業した松坂屋は「いとう」に掛けて「井桁」と「藤」で「いとう丸」という商標を用いていた。

元禄時代に歌舞伎が隆盛を迎えると庶民は人気役者の家紋を持ち物に描いたという。

また、想い合う男女の間では2つの家紋を重ね合わせた「比翼紋」も流行したが、加藤清正肖像(本圀寺蔵)に見るように、本来は男女間で用いたものではなかった。そして川柳には「桶と花 提げて定紋 見てあるき」とあり、庶民の葬地にはすでに多くの家紋が刻まれた墓があったことが理解できるのである。

監修・文/高澤 等