明治初期の日本陸軍の編制や兵力を、当時訪日した米軍将校エモリー・アプトンは正確に把握できていたのか?

軍事史でみる欧米の歴史と思想

■明治8年夏、日本に滞在した米軍将校

明治初期の日本陸軍は、幕末維新期の大きな政治変革を経ていたため、朝令暮改といえるほどの激しい変化を呈していた。このように変貌著しい当時の日本陸軍の編制を、1875(明治8)年に一ヶ月間だけ滞日したアメリカの陸軍将校エモリー・アプトンは、果たしてどれくらい正確に把握できていたのだろうか。ここでは、黒野耐の『帝国陸軍の<改革と抵抗>』(2006年)に基づいて当時の日本陸軍の編制や兵力を紹介しつつ、アプトンの報告書『欧亜の陸軍』(1878(明治11)年)における日本陸軍の記述を点検してみたい。

黒野によれば、1871(明治4)年に薩摩・長州・土佐藩の三藩からの献兵で親兵(御親兵)が編成され、翌1872(明治5)年に親兵は近衛兵と改称された。これら三藩からの献兵の実態や、親兵が天皇直隷の近衛兵になったことをアプトンは極めて正確に理解し、近衛兵を報告書でImperial Guardと表現していた。なおこの近衛兵の編制は、1874(明治7)年に歩兵2個連隊、騎兵1個大隊、砲兵2個小隊、工兵小隊、輜重兵小隊に改編される。こうした改編につきアプトンは、歩騎兵の規模までは正確に記載していた。ただし砲兵以下に関しては、隊名が小隊と中隊というように異なるので、彼の把握が正確か否か不明である。

加えて黒野によれば、1873(明治6)年に徴兵令が発布され、それと並行して奏上された山県有朋の建議が採用されたことにより、全国の鎮台が従来の四つから六つへと増設された。六鎮台は、東京、仙台、名古屋、大阪、広島、熊本(軍管区の番号順)に配置される。これら六鎮台を合計すると、歩兵14個連隊、騎兵3個大隊、砲兵18個小隊、工兵11個小隊、輜重兵隊6、海岸砲隊9となり、人員合計は平時31,680名、戦時46,350名となった。

このような歴史的経緯や統計に対してアプトンは、日本陸軍の「新兵は徴兵により(by drafting)召集され」ていたことを認識していた。ところが彼は、不思議なことに、日本の軍管区や鎮台の制度については特に取り上げて報告していないのである。彼は東日本から西日本まで視察旅行をし、たとえば大阪市の第四軍管区の司令部に3個連隊が配備されていたことまで日記で正確に言及しているのだが。奇妙に思わざるを得ない。

しかし彼は、日本陸軍の常備軍(Standing Army)の編制や人員数については詳細な表を残していた。彼によると、常備軍の編制合計は、歩兵14個連隊、騎兵2個大隊、砲兵18個中隊、工兵15個中隊、沿岸重砲兵9個中隊であった。そして人員合計は、平時31,440名、戦時46,050名と計算されている。黒野が示した六鎮台の編制や兵力と比較すると、編制はやや過大評価、兵力はやや過小評価だが、共にほぼ正確な数値を報告していたと考えられる。明治初期の日本陸軍は、常駐するわけでもないアメリカ陸軍将校に貴重な情報を与えすぎであったように思われるが、自軍の近代化をアピールする目的もあったのだろうか。

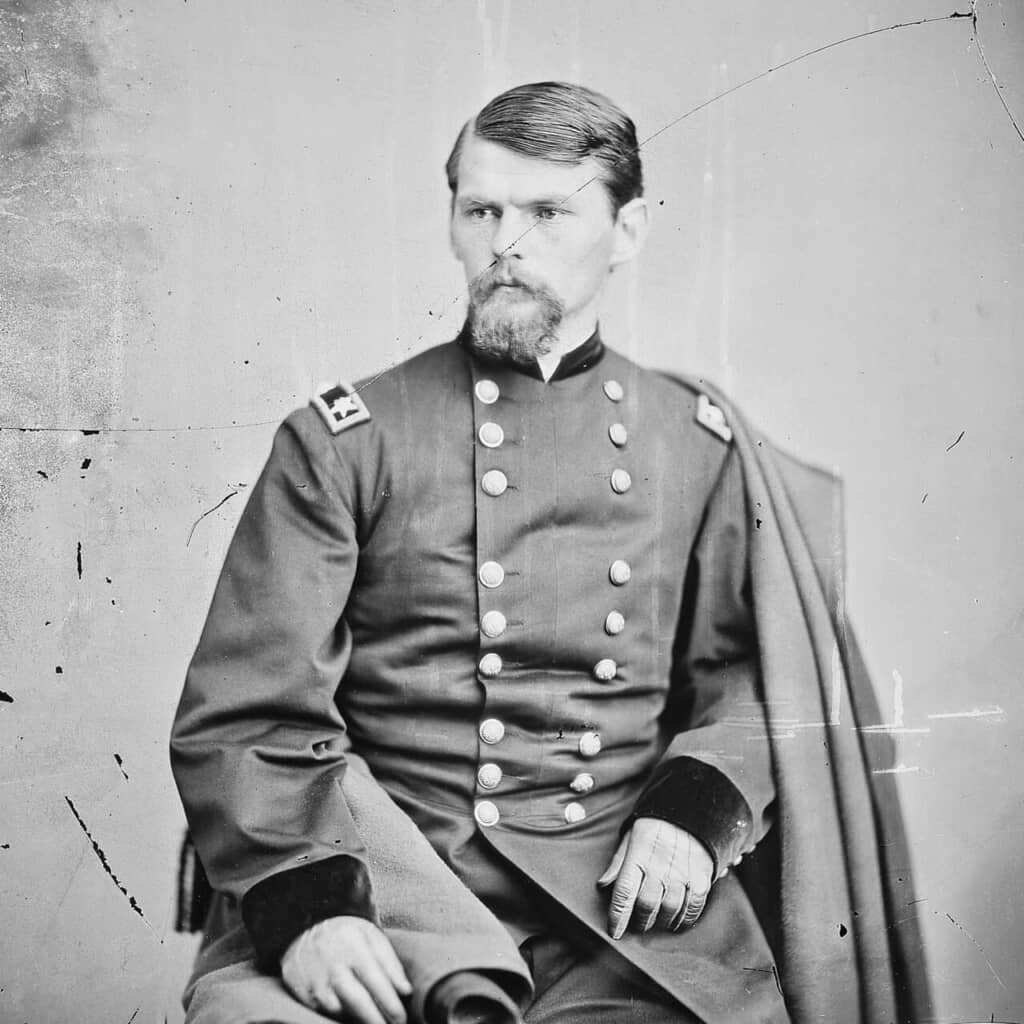

エモリー・アプトン

アメリカ議会図書館蔵