「瘡(かさ)」梅毒のこと【江戸の性語辞典】

江戸時代の性語97

我々が普段使っている言葉は時代とともに変化している。性に関する言葉も今と昔では違う。ここでは江戸時代に使われてた性語を紹介していく。

■瘡(かさ)

性病の梅毒のこと。

江戸時代はコンドームがなかったため、男女はみな「ナマ」で性交していた。結果として、梅毒などの性病が蔓延した。

また、抗生物質がなかったため、梅毒は不治の病だった。

(用例)

①戯作『仕懸文庫』(山東京伝著、寛政3年)

深川の岡場所で、遊女が薬を飲んでいるのを見て、客の男がからかう。

男「瘡(かさ)の薬か」

女「知りやせん」

さすがに、女はむっとしている。

■瘡気(かさけ)

梅毒の症状のこと。あいつは瘡気がある、などと言った。

(用例)

①戯作『滑稽富士詣』(仮名垣魯文著、文久元年)

近所のしゃも七先生という男の噂をして、

この前、しゃも七先生が骨がらみになりかかったとき。横町の雌犬とつるんで瘡気を抜こうとしたのは……

「骨がらみ」は病状が重くなったこと。ここは、梅毒が悪化したのであろう。

当時、梅毒にかかった男は、メス犬と性交すると病気を犬にうつし、自分は治るという迷信があった。

■瘡かき(かさかき)

梅毒患者のこと。

(用例)

①戯作『東海道中膝栗毛』(十返舎一九著、文政5年)

弥次郎兵衛が宿屋の女中と密会の約束をしたのを知って、連れの喜多八が邪魔しようと、女に言う。

「こりゃあ、内緒のことだが、あの男はおえねえ瘡かきだから、うつらぬようにしなせえ」

■瘡毒(そうどく)

性病の梅毒のこと。話し言葉では「かさ」と言うことが多い。また、「瘡毒」と書いて、「かさ」と振り仮名をすることもある。

(用例)

①『反故のうらがき』(鈴木桃野著、嘉永年間)

明石藩の某藩士は武芸にはげんでいたが、

三十計(ばかり)の頃、瘡毒を受けて身節いたみ、武事を講ずることも自由ならず。口惜き事かな。

症状は人により差があるが、この武士は武芸を断念せざるを得なかった。

■鼻が落ちる(はながおちる)

梅毒が進行した状態。梅毒が進行すると俗に「鼻が落ちる」と言われた。

(用例)

①戯作『花筺』(松亭金水著、天保12年)

若旦那が女郎買いをしているのを知り、ある人が妾を持てと勧める。

「方々で食いちらかすよりゃあ、あの子を世話にでもしておきなさると、まあ、第一、鼻の落ちる気使えがなしさ」

素人の女を妾にすれば、梅毒にかかる恐れはない、と。

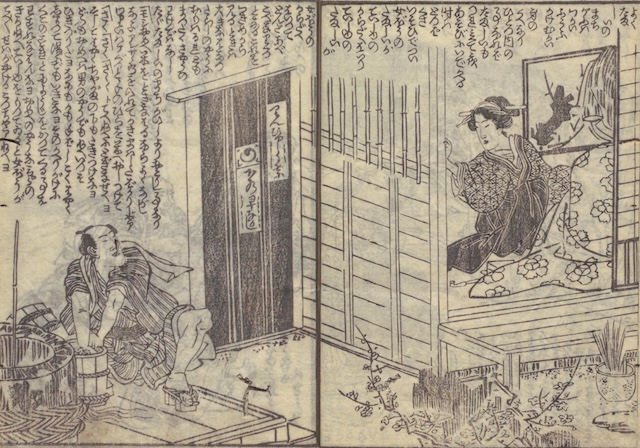

黒塀に貼られた「りんびょう薬」「月水早ながし」の札。「りんびょう」は性病の一種の淋病、「月水早ながし」は堕胎薬である。『滑稽多新形』(東里山人著、文化15年)、国立国会図書館蔵