江戸時代にUFOみたいな舟で「蛮女」が漂着!? 「虚舟」と渡来系氏族・秦氏にまつわる奇妙な伝承

日本史あやしい話

■秦氏と養蚕との関わり合いとは?

秦氏がなぜ養蚕発祥と関わりがあるというのか?それを知るには、まずは『日本書紀』の応神天皇14年春二月の条から見ていく必要があるだろう。そこに、百済から百二十県の人民を率いた弓月君なる御仁が渡来してきたことが記されている。

弓月君といえば、秦氏の祖というのが通説(異説もある)である。4世紀頃に秦国から狗邪韓国(百済あるいは新羅とも)を経由して海を渡ってやって来たという渡来系氏族である。この秦氏の「秦」が機織の「機」を語源としているというのを思い出したのだ。もちろん、秦国の「秦」、朝鮮語の海を言い表す「パダ」、新羅の波旦(ハタン)という地名に由来する等々、諸説が飛び交っていずれが正しいのか明確にはし難いものの、秦氏こそが養蚕を広めた最大の功労者だったという点は間違いないだろう。

また、雄略天皇の御代(5世紀後半頃か)にも、興味深い記載がある。秦酒公が、租税として上質の絹をうず高く積み上げたとわざわざ記載しているのも見逃せない。絹織物をふんだんに提供できたわけだから、機織りが秦氏の手がける主要産業の一つだったと理解できるのだ。

■秦河勝を祖と仰ぐ世阿弥の『風姿花伝』に記された「うつぼ舟」の謎

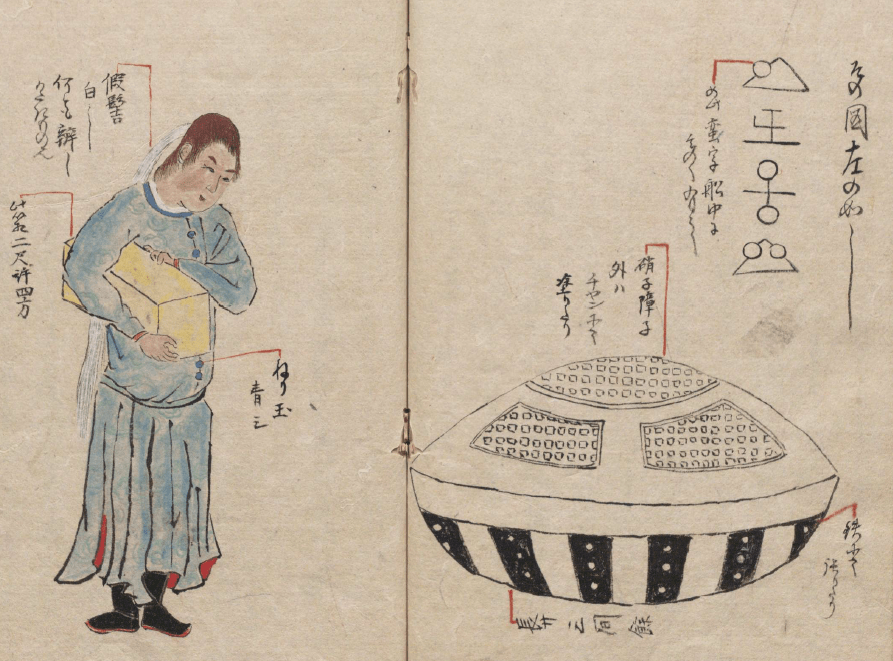

さらに興味深いのは、ここからである。それから150年後の聖徳太子こと厩戸王子に仕えていた秦河勝の動向が見逃せないのだ。河勝といえば、主として財政面で太子を補佐。広隆寺(蜂岡寺)を建立したことでも知られる御仁である。その河勝が、何と、「虚舟」に乗ったことがあるというのだから、俄然、身を乗り出してしまうのだ。

その逸話が記されているのが、能楽の大成者である世阿弥(観阿弥の子)が著した能の理論書『風姿花伝』(1400年頃成立)である。その「第四神儀云」に、「うつぼ舟」の名が登場。河勝がそれに乗ったという。何はともあれ、その経緯に目を向けてみることにしたい。

欽明天皇の御世、大和国を流れる初瀬川が氾濫を起こした時のことである。川上から一つの壺が流れてきたという。それを拾い上げたのが時の天皇であった。手に取って中を見てビックリ!そこに赤ん坊がいたからである。その顔、「柔和にして玉のごとし」というから、何とも可愛いらしい子供だったのだろう。

ここで天皇がハタと思い出したのが、かつて見た夢であった。夢の中に神童が現れ、「我こそは大国秦始皇の再誕なり」と言っていたことを思い出したのだ。この子こそ、その時の神童に違いないとして、子に「秦」の姓を与え、さらに初瀬川の氾濫より助かったことにちなんで、「河勝」と名付けたという。成長するに及んで、紫宸殿において舞いを披露させた。それが申楽(猿楽)の始まりだったと続けるのである。河勝が申楽(猿楽)、能楽の祖と言われる由縁である。

「虚舟」が登場するのは、その後の記述。河勝が申楽を子孫に伝えた後、摂津国難波浦から「うつぼ舟」に乗って、風に任せて西海へと船出したと記していることに注目!「うつぼ舟」は「空穂舟」とも書くが、ようするに「虚舟」のことである。その「うつぼ舟」がどのような形状であったのか記していないのが残念であるが、ともあれ、それに乗ってたどり着いたところが、播磨国の坂越(さこし、しゅくし)浦(兵庫県赤穂市)であった。

奇妙なことに、河勝が乗り込んだにもかかわらず、浦人が舟を引き上げてみると、中にいたのは人ではなく化人だった。化け物あるいは仏の化身へと姿を変えたというわけである。時には人に憑依して驚かせることもあったが、これを敬って神と崇めるや、今度は奇瑞をなして国が豊かになったというから、何はともあれ、めでたしめでたしというところか。

ちなみに、ここに登場する坂越浦とは、坂越湾に面した天然の良港で、瀬戸内往来の重要な中継地であった。皇極天皇3(644)年に、秦河勝が蘇我入鹿の乱を避けて(入鹿との対立が指摘されることも)坂越に流れ着いたことが、同地の大避神社(祭神は大避大神、つまり秦河勝である)に伝わっている。大化3(647)年に河勝が没し、生島に葬られたとも伝えている。

この河勝を祖と仰ぐのが前述の世阿弥で、名を秦元清と名乗っていたとか。伏見稲荷大社を建立したのも秦伊侶具で、浄土宗の開祖である法然の母も秦氏。島津義久や長宗我部元親なども、出自が秦氏であったことを明かしている。

なお、欽明天皇元年8月の条に、秦人の戸数が7053戸もあったと記されているのも見逃せない。律令下の行政上の単位となる1郷戸の平均が20数人だったことから計算すれば、ざっと15〜20万人もの数になる。古代において最大級の規模を誇る氏族であったことは間違いない。全国31か国80郡に点在して殖産に励んだということから勘案すれば、この氏族が我が国の発展にどれほど大きく寄与したのか、計り知れないものがありそうだ。秦氏の存在は、古代史を語る上でどうしても欠かせないと言うべきだろう。今一度、秦氏に目を向けていただきたいと、強く願うのである。

『弘賢随筆』「うつろ舟の蛮女』の挿絵

国立公文書館デジタルアーカイブ

- 1

- 2