南北戦争後に来日経験もある米軍将校エモリー・アプトン 19世紀後半当時の戦略や戦術をどう捉えていたか?

軍事史でみる欧米の歴史と思想

■明治8年夏、日本に滞在した米軍将校

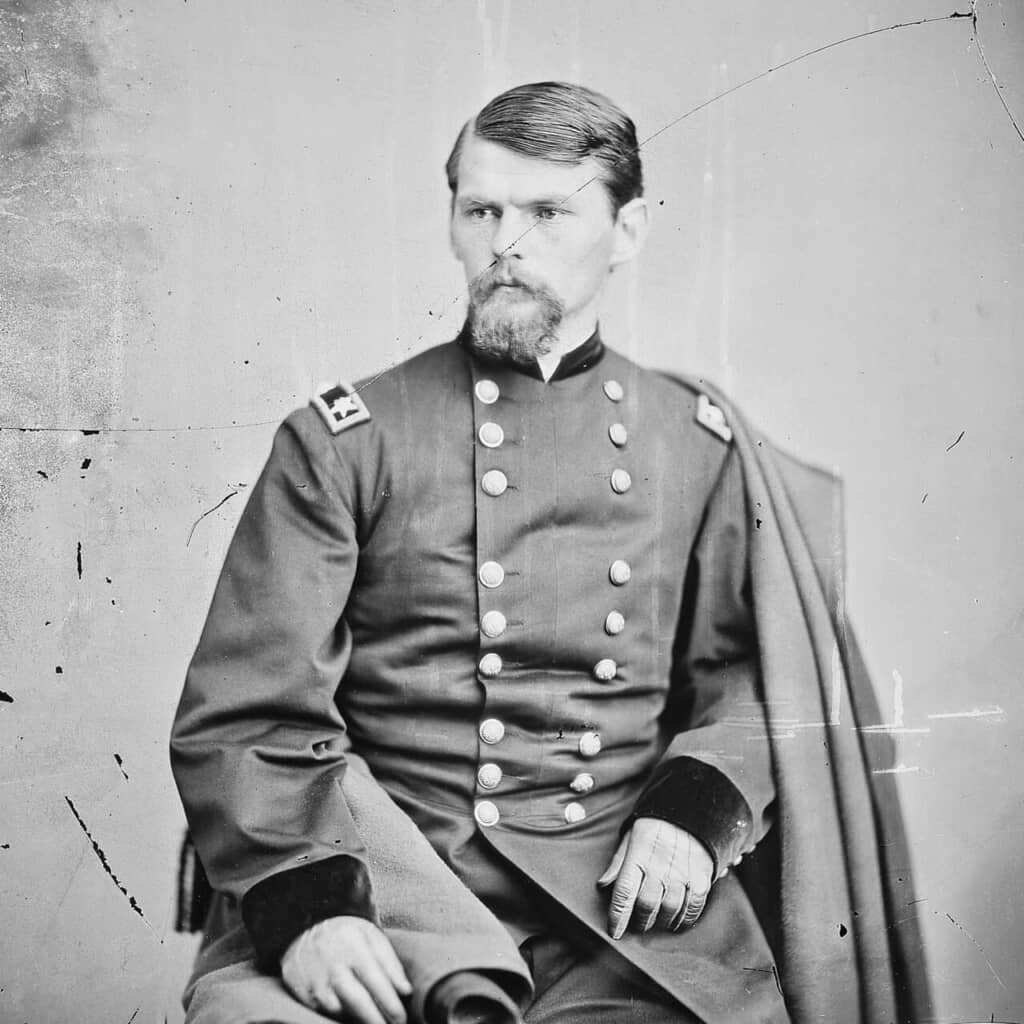

アメリカの南北戦争(1861-65年)では、北軍の叩き上げの勇敢な将校であったエモリー・アプトンは、1875年の8月下旬から9月下旬までの約一ヶ月間、日本を訪れた。彼はほぼ半月ずつ東日本と西日本に滞在し、日記や報告書を残している。日本での詳細は拙著『近代世界における広義の軍事史』に譲るとして、ここでは、彼が陸軍省に提出した報告書(1878年刊行の『欧亜の陸軍』(未邦訳))をもとに、彼の戦略・戦術観を検討したい。

アジアからヨーロッパに至る10ヶ国(日中印、伊露墺独仏英など)を視察旅行したアプトンは、同書で、日本からイギリスまでの軍制を順番に紹介していく。明治初期の日本陸軍近代化の迅速さを恐れつつ彼は、10ヶ国分の軍制をすべて記述し終え、結論に入る直前に「歩兵戦術(Infantry Tactics)」という章を特別に設けている。同章の冒頭で、19世紀後半当時の技術や戦略・戦術の変化について、かなり具体的に言及しているのだ。

アプトンによれば、当時の後装銃の導入は、戦略や大戦術の原則を大きく変革することはなかった。しかし、この銃の導入で、大隊規模のまま攻撃の位置につくことは敵軍の銃火のため危険になり、散開隊形や散兵を戦術上採用せねばならなくなったのである。

当時の一個大隊は1,000名、一個中隊は250名の規模で、各大隊は四個中隊で構成されていた。散開隊形の採用のため一個大隊は二分され、二個中隊500名が前線の戦闘部隊となり、残る二個中隊500名が後方の予備隊となった。前線の戦闘部隊のなかでも各中隊は2,3列に配置され、最前列が散兵となり、2列目や3列目は散兵の支援にまわったのである。計算してみると、最前列の散兵はおよそ170名となる。

そのため、当時最新の戦闘システムでは、以前なら旅団長や連隊長たちに求められた戦術スキルが大隊長や中隊長たちに委ねられるようになった。前線の指揮官の責任が増大したともアプトンは換言している。ここで筆者は、ドイツ陸軍で有名な「委任戦術」(アウフトラークスタクティーク)を連想した。

なおアプトンは、この散開隊形が1775年以降のアメリカ独立戦争ではじめて活用され、独立戦争でアメリカ側のために戦ったフランス軍将校によってヨーロッパに移植されたと記している。そのためこの散開隊形の利用は、アメリカの以後の戦争で着実に増えただけでなく、フランス革命戦争以降、全ヨーロッパ陸軍に普及したと説くのである。

ドイツ陸軍の委任戦術の祖型が、18世紀半ばのフリードリヒ大王の時代にまで遡りうることを考えれば、散開隊形はともかく、前線指揮官の責任増大までがアメリカの独立戦争で始まったように聞こえるアプトンの説は、やや自国びいきかもしれない。南北戦争の激戦を前線の将校として何度もくぐりぬけた体験と自信が、彼にそう述べさせたのであろうか。

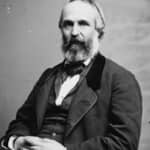

エモリー・アプトン

アメリカ議会図書館蔵