幕末維新期に日本へ大量流入した洋式銃はどこへ消えた? 単なる廃棄か海外へ再売却か?

軍事史でみる欧米の歴史と思想

■幕末に大量に流入した洋式銃のゆくえ

黒船来航直後の1850年代半ばから明治初期の1860年代末までの幕末維新期の日本では、動乱や内戦に備えて、幕府や佐幕派・討幕派の諸藩が大量の洋式銃を購入した。文献により数値に多少のばらつきはあるものの、次のような統計が標準的だと考えられる。1855年から1862年までの日本には、約10万丁の洋式銃が流入し、1863年から1869年までには、約57万丁から60万丁くらいの洋式銃が流入した。つまり、幕末維新期の日本へ流入した洋式銃は、計70万丁ほどであったと推計される。

だがその2年後にあたる1871年の廃藩置県のころに、明治政府が各藩の装備を調査したところ、小銃は計37万丁という結果であった。なお、その80%以上がエンフィールド銃やミニエー銃のような前装式ライフル銃で、8%以下が後装式ライフル銃、くわえて燧石式のマスケット銃など古い銃もあるという内訳であった。この37万丁という数は、1869年までの輸入総数計70万丁のおよそ半分である。短期間の激減ぶりに驚かされる。

さらに廃藩置県の3年後の1874年に、「武庫司」(東京砲兵工廠の前身)が小銃数を調査した時には計18万丁強しか陸軍省にはなかった。2、3年ごとに半減していく勢いで、日本国内から洋式銃が消え続けていたことがわかる。ノエル・ペリンのよく知られた訳書の名を借りて、「鉄砲を捨てた日本人」とでも言いたくなるような状況であった。

しかし、1870年代以降の日本人は、洋式銃を本当に「捨てた」のであろうか。こうした激減の一因として、戊辰戦争後に洋式銃が日本から海外に再売却された可能性が、最近洋書(The Meiji Restoration)で指摘されている。そこでここでは、昭和初期の『兵器廠保管参考兵器沿革書』等を参照しつつ、転売の例を考えてみよう。

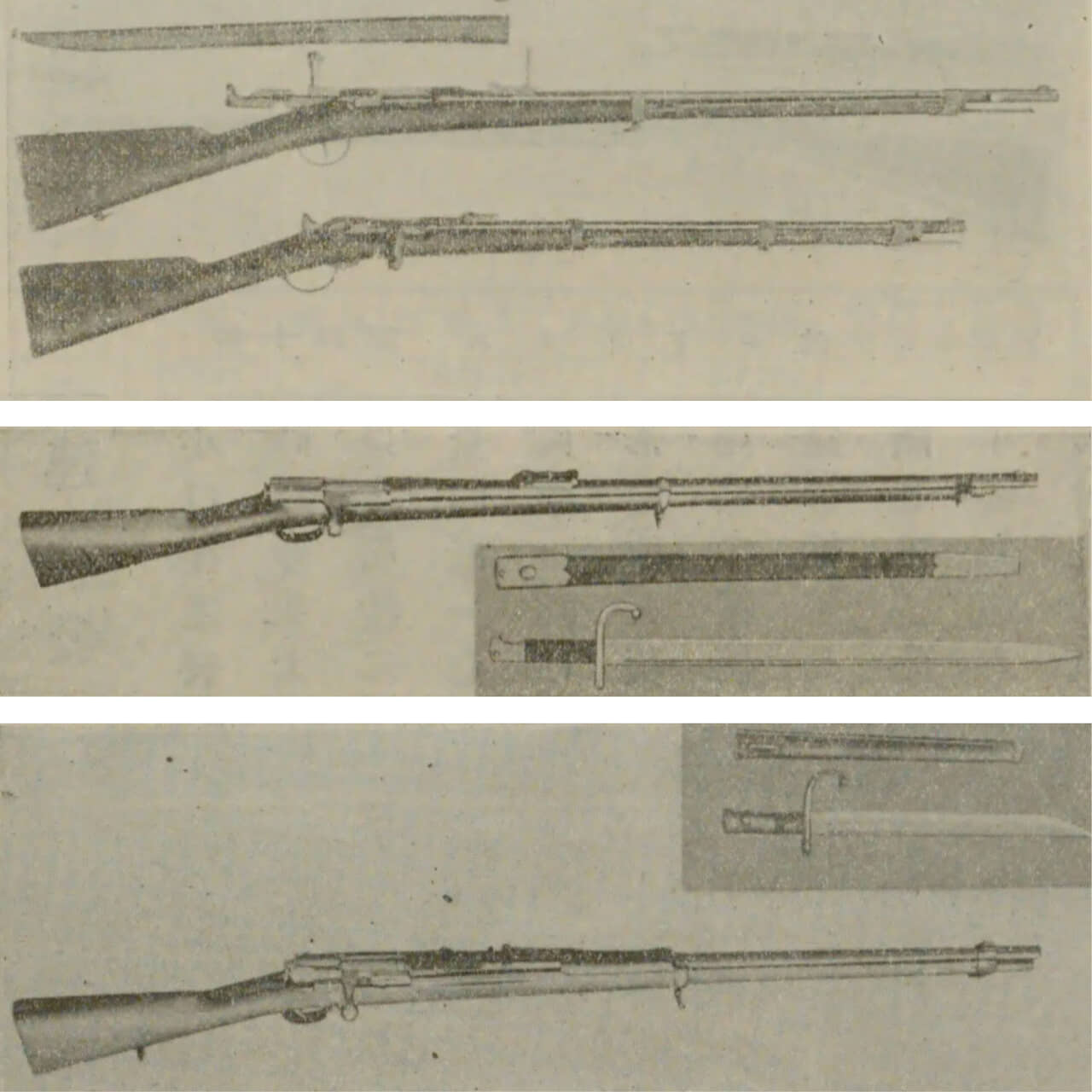

明治初期の「陸軍小銃制式」では歩兵銃として、エンフィールド銃やスナイドル銃、シャスポー銃、アルビニー銃の4種の英仏ベルギーの小銃が選ばれた。そして騎兵銃としては、スペンサー銃やスタール銃、シャープス銃の3種ともアメリカ製小銃が選定された。ここで選に漏れた洋式銃が、1880年に国産の村田銃が完成した影響もあって、数多く売却されていくこととなる。

制式銃としてよく選ばれた方のアメリカ製小銃であっても、選に漏れれば転売の運命にあった。たとえばレミントン銃は、1871年の段階で武庫司に1丁しかなかったが、1872年には元「諸藩」が995丁を返納してきた。その後も各地から返納があったので、1,000丁は超えたと推測される。しかし同銃は、国産村田銃が完成した1880年に、「朝鮮政府」(昭和初期の呼称)に478丁売却された。翌年には不用銃見本として香港に送られたものもある。

つまりレミントン銃の場合、1880年から翌年にかけて国内の約半数が海外に売却されたのである。こうしたグローバルな武器市場における小銃の転売は、単なる商売ではなく自国の帝国化の布石でもあったのだろうか? 史料は乏しいが、面白い検討課題だと思われる。

上からシャスポー銃、村田歩兵銃、村田連撥銃/『明治工業史 火兵・鉄鋼篇』より