「名君」と謳われた徳川吉宗の改革

蔦重をめぐる人物とキーワード④

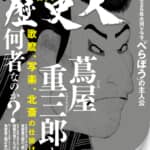

1月26日(日)放送の『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第4回「『雛(ひな)形若菜』の甘い罠(わな)」では、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう/通称・蔦重/横浜流星)が版元(印刷物の発行元)となり、初めて錦絵作成に奔走する姿が描かれた。錦絵が完成した直後、事態は思わぬ結末を迎えることになる。

■蔦重の「耕書堂」に忍び寄る罠

和歌山県和歌山市の和歌山城のそばに立つ徳川吉宗像。名君と謳われるだけでなく、米の収穫量を増やすべく新田開発も行なうなど、数々の米政策を実施したことから「米将軍」などと呼ばれた。

安永3(1774)年、田安家当主の田安治察(たやすはるあき)が死去した。治察の弟である賢丸(まさまる/寺田心)は、かねてから話のあった白河松平家への養子入りを断るよう、幕臣の松平武元(まつだいらたけちか/石坂浩二)に根回しを依頼する。

一方、『一目千本(ひとめせんぼん)』で吉原に多くの客を呼び込むことに成功した蔦重は、女郎屋や引手茶屋の主人たちに、次なる集客の仕掛けとして、女郎たちの錦絵作成を依頼される。出資を申し出た主人たちを前に、喜んで引き受けた蔦重だったが、出資の中身は女郎たちの入銀で賄われるというカラクリで、蔦重は多くの女郎から反発される。

次の一手として、呉服屋の着物を着せた女郎の錦絵を思いついた蔦重は、呉服屋からの出資を求め奔走する。加えて、地本問屋の西村屋与八(にしむらやよはち/西村まさ彦)が協力を申し出たことで、美人画を得意とする礒田湖龍斎(いそだこりゅうさい/鉄拳)を紹介され、製作は順調に進んだ。

その過程で、湖龍斎の下絵が水浸しになるという事件も発生したが、唐丸(渡邉斗翔)が絵を正確に写し取る技術を発揮し、無事に難局を乗り越えた。蔦重は、やがて唐丸が絵師として大成することを確信した。

こうして、完成した錦絵を主人たちに披露する会が催された。見事な完成度合いに一同は感嘆したが、そこへ顔を見せた地本問屋の鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ/片岡愛之助)らが釘を刺す。彼らが言うところによれば、地本問屋の決まりで、仲間内でなければ吉原以外での出版は認められないという。そこで、西村屋を版元とした発行物にしたいと申し出た。これは当初から、西村屋や鱗形屋が画策していた結末だった。

すべての労苦を取り上げられる格好となった蔦重は激怒したが、吉原のために渋々身を引くことにした。平賀源内(ひらがげんない/安田顕)に命名してもらった蔦重の版元としての堂号「耕書堂」にとって、苦い出発になったのだった。

- 1

- 2