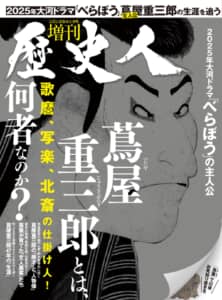

歌麿・写楽・北斎の仕掛け人!蔦屋重三郎とは何者なのか?

2025年大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公

2025年大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」主人公の生き様をひもとく

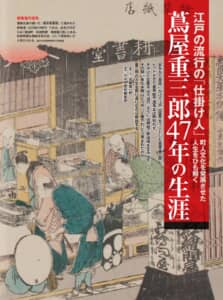

2025年大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公である蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は、喜多川歌麿、東洲斎写楽などの江戸を代表する作り手たちを、次々と世に送り出した人物として知られる。寛政3年(1750)に吉原で生まれ、吉原と通油町(現在の中央区日本橋大伝馬町)で書店「耕書堂」を開いた重三郎は、約四半世紀にわたって話題となる書籍を出版し、江戸の流行をリードし続けた。

ちなみに、当時のいわゆる版元(本屋)は、本屋仲間に所属し、板株(板木=出版の権利)を所有し、本の企画・製作・印刷・販売までを一貫して行った。現代では、ほとんどの出版社が企画・製作までだけを担っているため、事情が大きく異なっていたといえる。

そして当時の版元は、「書物問屋」と「地本問屋」の二つに分かれていた。

書物問屋とは、主に史書や儒学書、漢籍や医学書などの学術書を扱った本屋。「物の本屋」とも呼ばれ、このタイプの版元で扱う本を一般的に「書物」と呼んだ。

学術書を売る書物問屋に対して、「草双紙」や「読本」などの娯楽的な本(地本)を取り扱ったのが地本問屋だ。本の他に浮世絵なども取り扱っていたため、「絵草紙屋」とも呼ばれた。

重三郎は、この地本問屋として多くの娯楽的な本を取り扱い、江戸市中にその名を響かせた。絵入りの短編娯楽本である草双紙、草双紙よりも文学的な長編小説であった読本などに力を注いだ。ちなみに、重三郎は寛政の改革後には書物問屋仲間にも加入しており、取り扱いの幅を広げている。

こうして、20年以上にわたって江戸のメディアを賑わせ続けた重三郎は、一体どのような人生を歩んできたのだろうか?

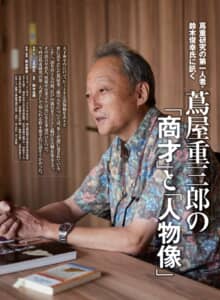

発売中の歴史人12月号増刊号「蔦屋重三郎とは、何者なのか?」では、蔦重研究の第一人者として知られる鈴木俊幸氏が語る人物像から、蔦重の47年間の生涯、老中・田沼意次らが幕政を主導した時代背景などを考察し、その実像を解説している。

また、江戸時代のメディア事情が分かる用語集や、CGで見る町屋・長屋なども取り上げ、当時の暮らし全般について紹介。

国内だけでなく、海外からも高い評価を得た江戸文化の担い手となった、出版人の姿を考察している。

【歴史人2023年12月号増刊】

2025年大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」

歌麿、写楽、北斎の仕掛け人!

蔦屋重三郎とは、何者なのか?

目次

■蔦重研究の第一人者・鈴木俊幸氏に訊く蔦屋重三郎の「商才」と「人物像」

■ひと目で分かる蔦屋重三郎「人物相関図」

■蔦屋重三郎47年の生涯

■蔦重が育てた「文人墨客」たち

■田沼意次と松平定信の政策

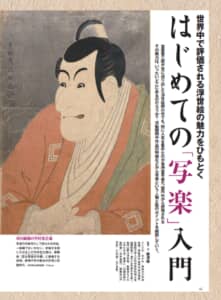

■はじめての「写楽」入門

■庶民文化の流行を作った江戸メディア史

■吉原 基本の「き」

■江戸のメディアが分かる「用語集」

■CGと写真で見る江戸の町屋・長屋

■「家治・家斉」模索と変容の時代

■蔦屋重三郎の歩みと江戸の出来事

■蔦重「ゆかりの地」MAP