仏教の戒律とともに薬草の知識を日本に伝えた鑑真〜日本の薬の源流は正倉院に納められている〜

エピソードで紐解く薬草の歴史 【第2回】

「奈良と薬草」その歴史は1400年前に始まった。そしていま、先進医療の現場や世界トレンドであるウェルネスの世界で「薬草」がもっとも熱く、もっとも注目をあびている。なぜ「薬草」なのか。エピソードとともにその理由をひもといていこう。奈良時代から平安・鎌倉時代の中では、鑑真和上が医薬にも影響を与えたとされることや、正倉院に奉献された60種の生薬類を納めた種々薬帳、寺院にちなんだ伝承について紹介する。

■日本の医薬に大きな影響を与えた「鑑真和上」

中国桂林にある鑑真像。5回目の渡航に失敗した鑑真は、楊州への帰路の途中で桂林に留まり、1年ほど仏教を教えた。

鑑真和上(がんじんわじょう)は中国の僧で、日本に渡来し唐招提寺を開いた律宗の開祖であることはよく知られているが、鑑真和上はそれだけでなく医薬にも長けていた。

鑑真和上は、日本に渡来する際に5回失敗し、6回目にようやく成功するが、それまでの心労により目が見えなくなったとされている。そのような中でも、日本で流通していた生薬について、その味・におい・触感などによって全てを鑑別したことや、聖武天皇の后である光明(こうみょう)皇后の病を治したことでも知られている。

また、鑑真和上が渡来した際の持参物について、最終的に持ち込んだ内容はわからないものの、淡海三船(おうみのみふね)が著した『唐大和上東征伝』に第2回渡海計画時のものが記録されており、同じものが持ち込まれたのではないかと推定されている。その中に、香薬類の記載もあり、麝香(じゃこう)をはじめとして実に19種類が挙げられている。これらの香薬は、単に宗教的行事に用いるものだけでなく、実際に薬として用いられたものとしても重要である。この鑑真和上の功績を讃えるため、現在唐招提寺では薬園を再興建設中である(一部はすでに一般公開されている)。

■正倉院に納められた薬物と『種々薬帳』

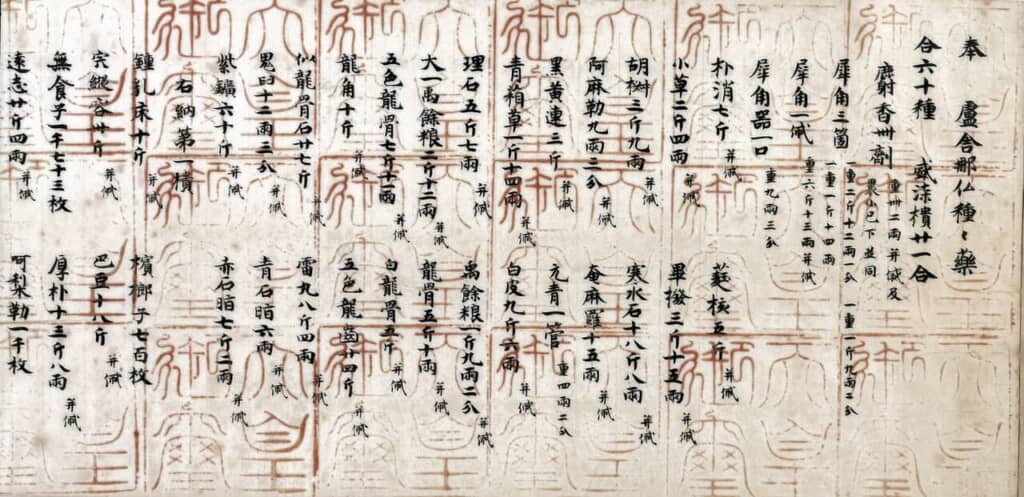

『種々薬帳』。記載された60種類のうち、39種類が現在も正倉院に納められているという。正倉院宝物

聖武天皇が崩御後、77忌に光明皇后と娘の孝謙(こうけん)天皇は、聖武天皇の寵愛品を東大寺に献納した。その中に、21の漆櫃に納められた60種の薬物がある。種々薬帳は、この薬物の目録で正式には『奉盧舎那仏種々薬帳』(ほうるしゃなぶつしゅじゅやくちょう)と記載されている。種々薬帳の終わりの部分には、「もし病苦のため用うべき者があれば、僧綱(僧侶の事務を統括する官職)に知らせて使用を許可する」旨の記載があることから、単に奉献されたということではなく施薬(せやく)が考えられていたのである。

そのため、のちに調査された際には、薬物60種のうち、39種は現存するが、21種はないことが判明している。この種々薬帳に記された薬物には、先の鑑真和上が持ち込んだ香薬類と同じものがあり、影響が大きかったことも見てとれる。

また、実際に使用された記載として、奉献されたその年の冬には人参(いわゆる朝鮮人参)が施薬院(病に苦しむ民衆に薬を施す施設)の合薬のために出されているほか、のちにも度々出蔵されている。人参は、滋養強壮作用があることが知られているが、当時からも貴重な生薬として重宝されていたのである。

■伝来から長い間、薬として利用されていたお茶

大和茶は奈良県北西部の標高200〜500メートルの山間地で栽培されている。空海が唐から持ち帰った種子がその始まりとされる。

今は、食後や一家団欒の際に飲まれている茶であるが、茶の始まりは、留学僧の栄西が茶の種子を持ち帰り植えたことが知られている。また、『喫茶養生記』を取りまとめ、その初めには「茶は養生の仙薬なり、延齢の妙術なり」と記載されており、薬としての利用を考えていたのである。栄西の影響を受け、西大寺の叡尊(えいそん)や弟子は茶を植えたとされている。

叡尊は、西大寺を再興したことで知られ、そのお礼として八幡神社に献茶した余服が、現在も続く伝統行事の大茶盛(おおちゃもりしき)に繋がっている。また、叡尊は、四条天皇の命によって疾病退散の祈願を行った満願の夜に神明の感応があって「豊心丹(ほうしんたん)」という薬を創製したと伝えられている。