古代にも皇位継承問題があった! あわや万世一系崩壊……5〜6世紀に訪れた皇統断絶の危機

「歴史人」こぼれ話・第52回

連綿と続いたかのように見える皇統も、実は少なくとも2回、継承者探しに苦労したことがあった。22代清寧天皇と25代武烈天皇の、2人の後継者選びである。この時、いったいどのような方法で解決していったのか、その経緯について振り返ってみることにしたい。

■父が殺した市辺押磐皇子の2人の遺児が継承

皇室関連の話題として、昨今、富に懸念されているのが、皇位継承にまつわるお話だろう。皇室典範に記載された第一条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」に該当する男子が限られているからである。そこで女性の皇位継承を認めるべきだとの議論も湧き上がっているようだが、果たしてどうなることやら。

それはともあれ、これまで長きにわたって連綿と続いてきたと思しき皇位ではあるが、実は少なくとも二度、継承の危機を迎えていたことがあったのをご存知だろうか。22代清寧天皇と25代武烈天皇の跡継ぎに関してである。

まずは清寧天皇から見ていくことにしよう。この天皇を語るに際しては、その父・雄略天皇のことを忘れるわけにはいかない。なぜならこの御仁、自らの皇位を脅かす可能性のある皇族をことごとく葬り去るという、何とも悪どい所業が『日本書紀』に記されているからだ。息子の白髭皇子こと後の清寧天皇以外に1人も有資格者がいなかったことが、何よりも大きな痛手になったのだ。幸いにも、雄略天皇崩御後に白髭皇子が清寧天皇として跡を継ぐことはできたものの、即位5年にして崩御。即位直後から、跡を継ぐべき皇子がいないことを気にかけていたようである。そのまま崩御していれば、確実に皇位継承危機を迎えたはずであった。

しかし、この時は幸いにも、即位2年目にして、幸運の女神が舞い降りてきたようだ。父・雄略天皇によって殺害された市辺押磐皇子の遺児・億計(兄)と弘計(弟)の2人が、播磨に隠れ住んでいることがわかったからである。もちろん、即座に2人を宮中に招き入れて、後事を託したことはいうまでもない。この時、兄弟のどちらが跡を継ぐか多少もめたようであるが、それは互いに辞退したことによるものだったから、むしろ微笑ましいというべきか。ともあれ、兄の方が強硬に辞退したことで、最初に即位したのは弟。顕崇天皇として即位したのが、485年のことであった。しかし、在位わずか2年半で崩御。今度こそ、兄が仁賢天皇として跡を継いでいる。

■皇嗣に恵まれず崩御した暴君・武烈天皇

再び問題が起きたのが、この仁賢天皇の皇子・後の武烈天皇、その崩御後のことであった。武烈天皇といえば、『日本書紀』の記述を信じれば、かの夏の桀王や殷の紂王も真っ青になるほど悪逆非道であったという。妊婦の腹を裂いて胎児を見ることなど朝飯前で、女たちに馬と交尾させ、陰部が潤っていれば殺してしまうなど、極めて異常な性格かつ残忍な行為を繰り返したことが連綿とつづられている。

祖父である雄略天皇も暴君としてその名が知られていたが、この御仁はさらに上。遥かに凌ぐ異常さであった。一説によると、即位したのは、わずか10歳。8年後の18歳の時に崩御(506年)したという若さゆえかどうかわからないが、子宝には恵まれなかった。あらためて皇嗣を探さなければならなかったのだ。となれば、ここで男系皇統が途切れてしまったと見なされても仕方ないような状況であった。

途切れたか途切れなかったのかの議論はともあれ、ここで奮闘したのが、大連・大伴金村であった。最初に仲哀天皇の5世孫で丹波にいた倭彦王に声をかけたものの、恐れをなして逃げられてしまった。そこで翌年、今度は越前にいた応神天皇の5世孫である男大迹王を頼みの綱とし、ついに念願叶って迎え入れることに成功。それが26代継体天皇であった。父・彦主人王が応神天皇の玄孫、母・振姫が垂仁天皇の7世孫でもある。

ちなみに、皇位継承が危機に瀕した場合、遠縁から男系の継承者を探し出さなければならないが、前述の状況から判断すれば、最低限、5世以内の男子であることが条件とみなされていた気配がありそうだ。加えて、皇后も皇族の女子が望ましいと考えられていたこともあってか、即位後、武烈天皇の妹(姉との説も)・手白香皇女を娶って皇后としている。要するに、本流から離れすぎていることを懸念して、武烈天皇の娘の元に入り婿となることによって、王統を正当に受け継いでいると主張したようだ。

ただし、継体天皇の即位に関しては異説もある。武烈天皇が後嗣なく崩御したことを契機として、越前や近江に勢力を伸ばしていた当地の豪族であった男大迹王が、皇位を簒奪したというのだ。樟葉に宮をおいたものの、筒城、弟国、磐余玉穂へと三度も遷らざるを得なかったばかりか、大和国に入るのに19年も要したというほど、対抗勢力に怯えていた。その説明が明確にできなかったことも一因だろう。王統が断絶したと見る王朝交代説も、この辺りでもう一度、検証し直してみる必要がありそうだ。

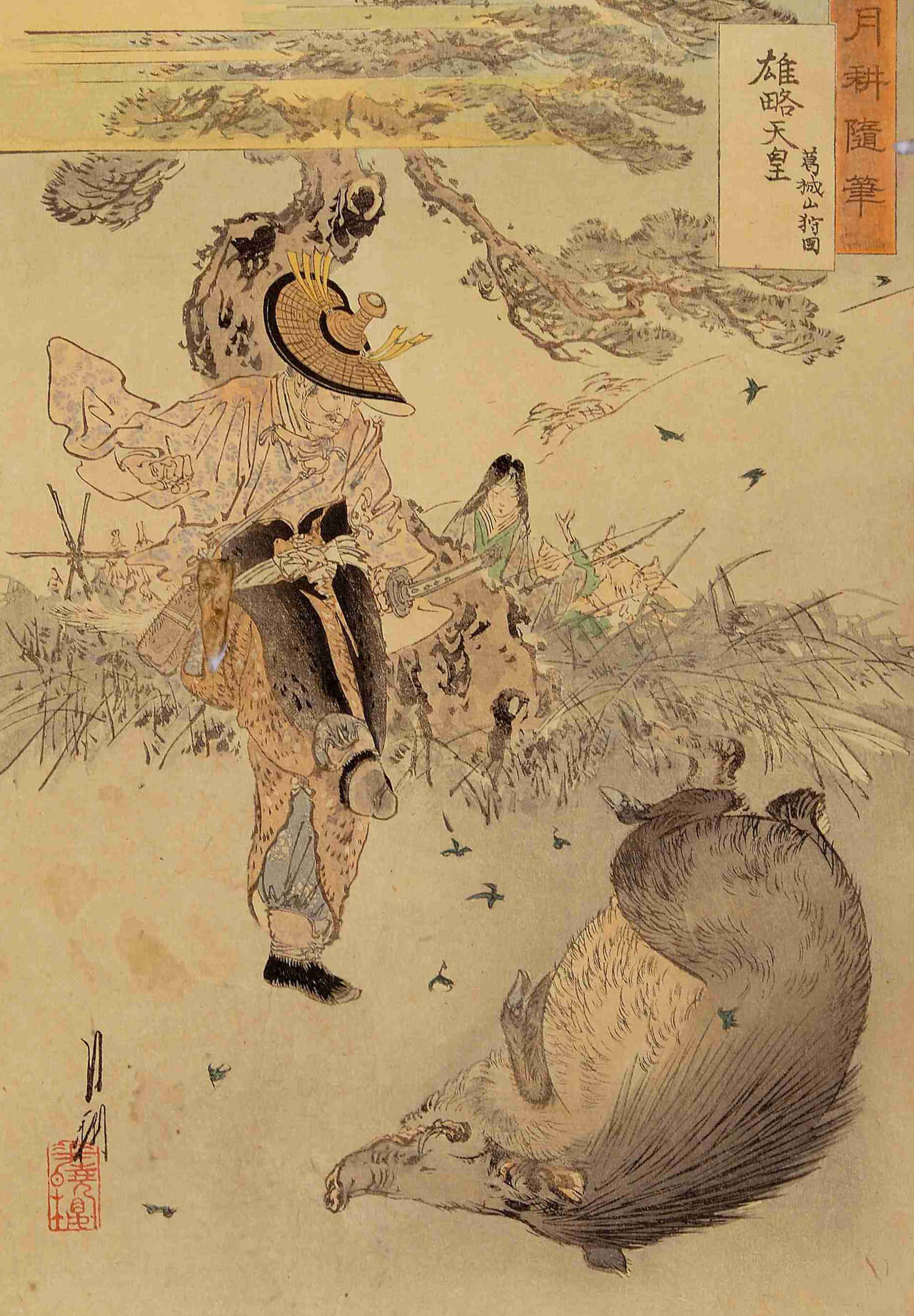

月耕随筆「雄略天皇 葛城山狩図 」/東京都立中央図書館蔵