「平安貴族の邸宅」とはどのようなものだったのだろうか⁉

藤原道長と紫式部 #02

■パーテーションで仕切る広くて開放的な邸宅

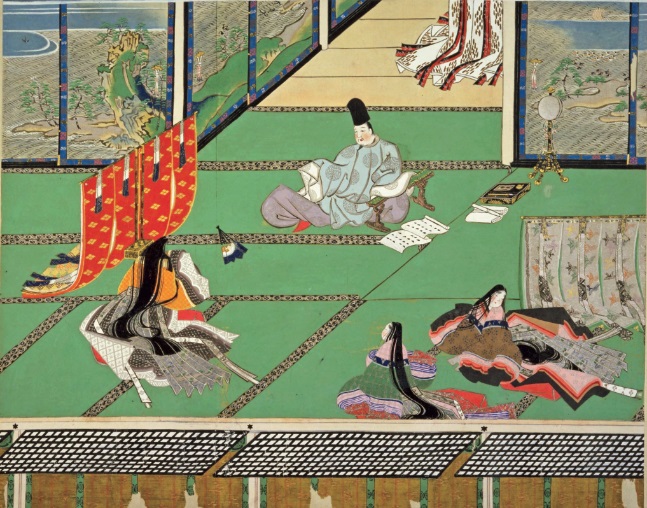

寝殿の内部

『春日権現験記絵』(模本)に描かれた関白家の様子。脇息や蒔絵の硯箱、几帳や鏡台などが置かれている。ただし、畳の敷き方は後世のものである。(国立国会図書館蔵)

平安貴族の邸宅は「寝殿造(しんでんづくり)」という住宅スタイルであった。敷地は通常1町(約4200坪)。築地(ついじ)という塀で囲み、家主の住む「寝殿(母屋)」を中心に、「対屋(たいのや)」といわれる離れが、東・西・北にある。そして各建物が2本の「渡殿(わたどの)」という通路で結ばれ、その内の一方には、女房の居住スペース(廂間)が付いていた。

中宮彰子の出産の際に、藤原道長の「土御門(つちみかど)邸」に随行した紫式部も、そこを局にしていたといわれている(『紫式部日記』)。

さて、寝殿や対屋の内部は、外側から、今のバルコニーにあたる「簀子(すのこ)」、「蔀格子(しとみこうし)」を挟んだ1段高い「廂間」、それらに囲まれた1番高い位置に「母屋」があり、「障子」(今の襖)や「御簾(みす)」に仕切られている。蔀格子には、全面開放可能のものと「半蔀(はじとみ)」という上段のみ開き上げるものとがあった。「塗籠(ぬりごめ)」という宝物などの収納スペース以外には間仕切りがなく、広いフローリングであるため「几帳(きちょう)」(帷子をかけたパーテーション)や屏風で空間を分けていた。広さは約70畳。邸の北から「遣水(やりみず)」を引き込み、南には池を掘った。そこに、橋や中島を造り、四季の風物を楽しんでいたのである。また、水流には、邪気を払う意味もあったという。

邸には「中門(ちゅうもん)」から入り「中門廊」を抜けて上がった。特に「母屋」の中には、「帳台(ちょうだい)」と呼ばれるカーテン付きで薄縁(うすべり)を重ねたベッドがあった。大邸宅であるが、仕切りと天井がなく、屋根が直であるため、冬は寒いのが難点である。しかしながら、「火桶(ひおけ)」という木製の丸火鉢や「炭櫃(すびつ)」という囲炉裏で暖をとるよりほかはなかった。

夜の灯りは「大お おとなぶら殿油」と呼ばれる灯台や「灯籠(とうろう)」、携行用の「脂燭(しそく)」(こよりに油や蠟を染みこませたもの)などに頼っていた。燃料は菜種油など。それゆえ視界に限界があるため、相手の顔がはっきりとは見えなかったといわれている。月の光が遍照(へんじょう)の輝きとして感じられた時代であった。

監修・文/柴田まさみ

『歴史人』2024年2月号『藤原道長と紫式部』より

-150x150.jpg)