『写真週報』創刊号の表紙撮影は木村伊兵衛!政府の広報誌でありながらクオリティの高いグラフ誌が誕生

国民に大きな影響力を発揮した雑誌『写真週報』から読み解く戦時下【第2回】

日本は大陸で中国と戦果を交えていたが、欧州や太平洋は平和の夢を見ていた昭和13年(1938)4月。発行された「写真週報」の巻頭特集は水産、第二特集は少年の非行問題という、今でも通じる内容であった。その中で目を惹いた、潜水艇事故の記事を紹介したい。

この号の表紙を撮影したカメラマンの個人名は掲載されていないが、漁業に携わる若い女性の息遣いが感じられる素晴らしい写真だ。

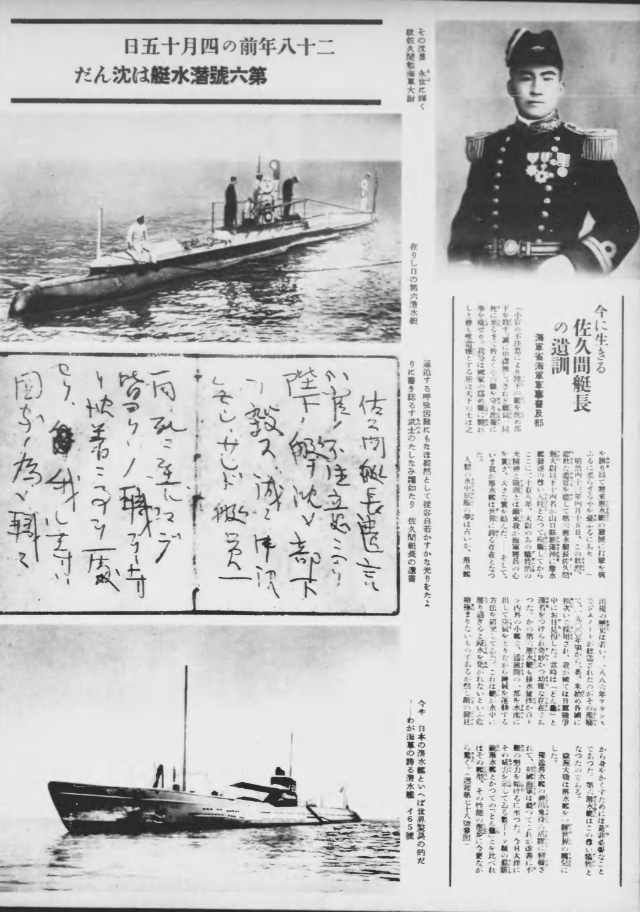

「小官の不注意により 陛下の艇を沈め 部下を殺す、誠に申し訳なし。されど艇員一同、死に至るまで 皆よくその職を守り 沈着に事を処せり……」

これは明治43年(1910)4月15日、広島湾でガソリン潜航実験訓練中に沈没。必死の修復作業を指示している傍ら、後世に事故を教訓として残すために、沈没した第六潜水艇の艇長・佐久間勉(さくまつとむ)大尉が認めた報告書=遺書の冒頭である。それが昭和13年(1938)4月発行の、『写真週報』四月十三日号(通巻第9号)に掲載されている。

「二十八年前の四月十五日 第六號潜水艇は沈んだ」というタイトルで、黎明期に事故で犠牲になりつつも、潜水艦の発達に寄与した佐久間艇長の遺訓と、殉職し人柱となった艇長以下14名の乗組員の功績を伝えている。

明治43年(1910)に起こった第六潜水艇の事故はその後、日本海軍の潜水艦発展に大いに寄与した。それは佐久間艇長が残した報告書なしには語れないものである。

記事ではそこまで触れられていないが、訓練はガソリンエンジンの煙突を海面上に突き出し、潜航するというものであった。現在のシュノーケルと同じ原理である。だが何らかの理由で煙突の長さを越える深度まで潜ってしまい、おまけに煙突の自動閉鎖機構の不具合で、手動で閉めている間に浸水。艇は水深17mの海底に着底してしまったのだ。

日頃から第六潜水艇は申し合わせた時間よりも長く潜ることが多かったため、母船である「歴山丸」では異変に気づくのが遅れてしまう。そもそもガソリン潜航は、安全上の配慮から禁止されていた。歴山丸の艦長は、明確にガソリン潜航を禁止していたうえ、佐久間艇長も実施を報告していない。

この事故で語り継ぎたいことは、誰が事故の責任者なのかなどではない。海底に沈んで酸素が薄まっていくという状況の下で、意識が混沌としてくるにも関わらず、後世に残る貴重な報告書を残した、佐久間艇長の責任感だ。さらにもうひとつ、引き揚げられた第六潜水艇を調査した海軍関係者が見た、乗組員たちの最期の姿であろう。

この事故よりも前に、イタリア海軍で同じような潜水艦沈没事故が起こっている。引き揚げられた艦内を調べると、ほとんどの乗組員が自分だけは生き残ろうとハッチ付近に殺到。明らかに乱闘が起こった事を物語る状態で、死んでいたのである。

調査に当たった海軍関係者は、もしもそのような見苦しい姿を晒したら、帝国海軍の汚点になる、と不安を抱いていた。

だがハッチを開けた瞬間、調査員は「よろしい」と言って号泣した。そこに見えたのは、14人の乗組員のうち12人が正規の持ち場についたまま絶命。残りの2人は欠損部位を修理している最中に事切れた姿であった。

佐久間艇長は遺書に、自分の不注意で事故を起こしたことを記し、明治天皇には艇を沈めてしまったことへのお詫びとともに、部下の遺族に格段の配慮をお願いしている。

このように最期を迎えるその時まで、職務を全うしようとした佐久間艇長と乗組員には、全世界から賞賛の声が集まった。写真週報の佐久間大尉のキャプションにもあるように、その行為は「沈勇」と称され、修身の教科書や軍歌として取り上げられている。

アメリカ合衆国議会議事堂でも、佐久間艇長の遺書の写しが陳列された。さらにセオドア・ルーズベルト元大統領の命により、遺言を刻んだ銅板が国立図書館前に設置された。これは日米海戦後も撤去されていない。そしてイギリス王室海軍潜水史料館には、佐久間大尉と第六潜水艇の説明が存在し、戦前から戦後まで英国軍人に尊敬される日本人として、佐久間勉の名が挙げられている。

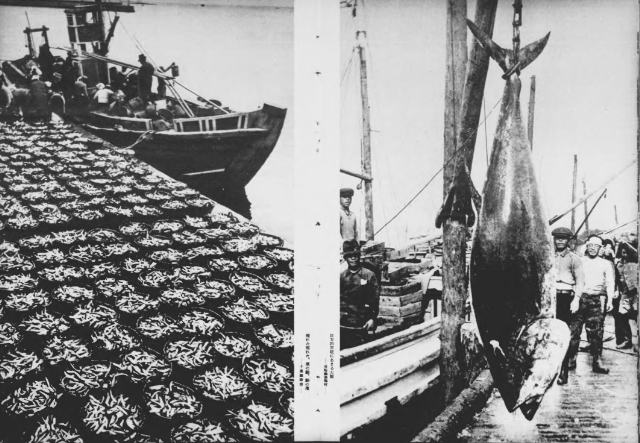

ただ当初の写真週報は、このような軍関係の記事を専門に扱う雑誌ではなかった。この号の巻頭は「水産日本」という、農林省(現農林水産省)による漁業関連の大特集である。13ページにわたり捕鯨、日本各地の沿岸漁、魚市場、加工場などを紹介。そこには大勢の人たちが漁に従事し、活気あふれる姿で仕事に勤しむ様子が掲載されている。

今では考えられない大漁のイワシ、400kgを越える超大物のマグロが収穫された様子が掲載されている。併せて、世界と日本の漁獲高比較などのデータも紹介。

その他、第二特集として司法省主導の、少年の非行はどうやって防ぐか、という内容の記事「護れ導け 第二の國民」が目を惹く。

巻末には、海外情報を紹介する1ページ記事「海の彼方」が掲載されている。ガンジーやヒトラー、ソビエトの女性飛行士などの姿が見られる。大戦が起こる直前だが、まだのどかな雰囲気が残っていたのであろう。

世界情勢を紹介する記事内には、国民大会に出席するガンジーやウイーンに到着したヒトラー総統といった指導者の姿が見られる。