日本海軍最後の組織的勝利を得たうえで司令官自らが救出劇を演じた【ミンドロ島沖海戦】

世界を驚愕させた日本海軍の至宝・駆逐艦の戦い【第4回】

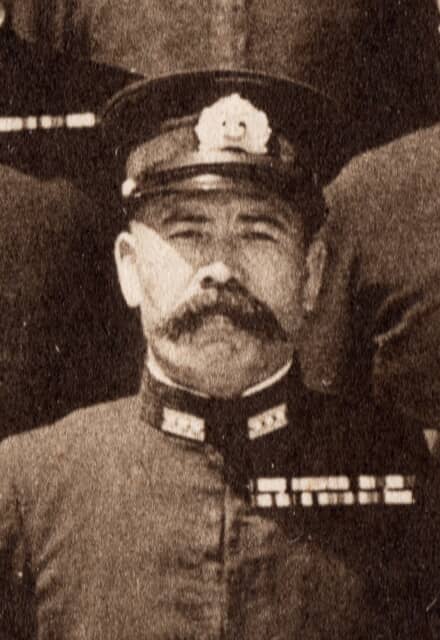

顔からはみ出るほど立派なカイゼル髭がトレードマークの木村昌福(きむらまさとみ)は、艦隊勤務一筋の実戦派提督であった。豪放磊落(ごうほうらいらく)な性格と沈着冷静な指揮ぶりが際立ったのは、キスカ島奇跡の撤退劇の時と、ミンドロ島沖での帝国海軍最後の組織的勝利の際であった。

ミンドロ島に上陸した米軍を攻撃するという、日本海軍決死の「礼号作戦」で、木村昌福少将率いた挺身部隊は、米軍上陸地点への砲撃と輸送船団への攻撃を見事に成功させた。米軍に大きな混乱と恐怖心を生じさせている。

昭和19年(1944)12月14日、フィリピンを守備していた第14方面軍(司令官は山下奉文/やましたともゆき/陸軍大将)は大本営に、今後はレイテ島ではなくルソン島を決戦場とすることを意見具申(ぐしん)した。ところがその翌日、ルソン島南のミンドロ島サンホセに、米軍が上陸を開始する。

この島が米軍の手に落ちれば、ルソン島に米軍が攻め寄せてくるのも時間の問題となってしまう。海軍はさらに、この島から米軍の重爆撃機が発進するようになれば、南シナ海を航行する日本側の輸送船団は空襲に晒(さら)され、シーレーンが完全に遮断されてしまうことに危惧を抱いた。そこで海軍は、サンホセに碇泊(ていはく)していると思われる米艦隊と、陸揚げされた物質を夜襲する奇襲作戦を立案する。

この水上特攻を命ぜられたのは、木村昌福少将率いる第二水雷戦隊であった。南部仏印(ベトナム南部)のカムラン湾に停泊していた二戦隊に「水上突入」の命が下されたのは、12月20日のこと。「礼号作戦」と名付けられたこの作戦はサンホセに突入し、1時間だけ砲撃して引き返すことになっていたが、味方の航空部隊からの支援は一切ない。従って敵が制空権、制海権ともに抑えている海域に突入するので、作戦が成功する確率は極めて低い。そのためか、部隊の正式名称は「挺身部隊」となっている。

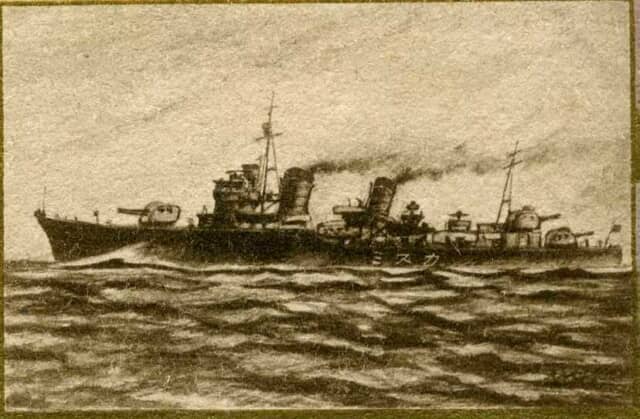

突入部隊は重巡洋艦「足柄(あしがら)」、軽巡洋艦「大淀(おおよど)」、駆逐艦「霞(かすみ)」「朝霜(あさしも)」「清霜(きよしも)」「榧(かや)」「杉(すぎ)」「樫(かし)」の8隻が選ばれた。木村司令官はわずか2000トンの「霞」を旗艦とする。普通、この布陣ならば重巡「足柄」が旗艦となるものだ。「霞」の吉江主計中尉は「生還が難しい作戦なので、同じ死ぬなら生粋の水雷屋だった司令官は、駆逐艦で戦って死にたかったのだろう」と予測している。

突入部隊は12月24日9時、カムラン湾を出撃し、マニラに向け航行しているような偽装進路を取った。ミンドロ島西方に近づいた26日16時25分、重巡「足柄」が敵機を発見。直後に敵機が発する電波も傍受した。それは平文で送られ「戦艦1、巡洋艦1、駆逐艦6発見」という、過大な内容であった。米軍は日本艦隊の出現は夢にも思っていなかったようで、相当に慌てた様子が伝わってくる。これを傍受していた通信参謀の星野清三郎少佐は、後にその混乱ぶりは愉快だったと語っている。

ミンドロ島まで2時間という海域に達した20時45分、敵機が来襲。この日は月齢が11だったため、夜間でも飛行機から海上を航行する艦隊がよく見えたのだ。まず「朝霜」に爆弾が投下されたが、これは命中しなかった。続いて「大淀」に直撃弾が2発命中したが、両方とも信管がなく不発であった。

続いて狙われたのは「清霜」で、敵機を撃ち落とした直後に魚雷を受けてしまう。沈没し始めた「清霜」を見て、木村司令官は「清霜が立ち往生している位置を確認しておけ」と、参謀に命じている。その上で、間断(かんだん)なく襲来する敵機と交戦しつつ、突入部隊はサンホセに向かって進撃を続けた。

22時52分、艦隊は予定通りマンガリン湾に突入し、23時頃からサンホセの敵船および敵上陸地点への砲雷撃を開始。魚雷は「霞」が4本、「樫」と「榧」が2本ずつ発射し、輸送船3隻以上の撃沈撃破が報告された。さらに海岸の物資集積地への砲撃で、魚雷艇や航空機に大きな打撃を与えている。

木村昌福は明治24年(1891)12月、静岡県生まれ。海軍兵学校第41期入校。海軍士官として専門を持たないノーマーク士官であったが、開戦時には熟練した水雷屋として評価されていた。数多くの海上戦闘で武勲を挙げている。

日付が変わり12月27日0時4分、木村司令官は攻撃終了を命じ、艦隊は避退行動に移った。その2分後、木村司令官は自ら「清霜」救助に赴くことを告げ、「朝霜」だけに同行を命じ、他には帰投を厳命する。敵の勢力圏内では、通常脱出を優先する。少なくても司令官が乗る旗艦だけでも退避するものだ。

ところが木村司令官は、自らが座乗する旗艦で救助に当たるというのだ。「霞」の乗務員は、木村の部下思いの姿勢に感動し、前年にキスカ島の将兵を救い出した功績を、思い起こさせた。「清霜」の沈没海域では、漂流していたカッターを発見すると、機関を停止させて救助に当たっている。

「1名の見落としもあってはいかんぞぅ!」

木村は自ら双眼鏡を覗き込み、258名を救助した。最終的に5名がアメリカの魚雷艇に救助され、戦死・行方不明は79名であった。

この戦闘において、日本側の作戦意図は成し遂げられた。そのため、この戦いは「太平洋戦線における帝国海軍の組織的戦闘における最後の勝利」と言われている。日本海軍の駆逐艦が、敵艦に魚雷を命中させた最後のケースでもあったのだ。

しかしそれよりも語り継ぎたいのは、木村昌福司令官(最終階級は海軍中将)の、戦闘下でも人の命を最優先に考える、人間として無くしてはならない崇高な精神であろう。

昭和11年(1936)1月、浦賀船渠で建造予定の駆逐艦が「朝雲」と命名された。だが6月に「霞」に改名され、昭和14年(1939)6月に竣工。基準排水量は2000トン、50口径12.7cm連装砲3基6門、25mm機銃、61cm4連装魚雷発射管2基8門、九一式爆雷を装備。