九州征伐への従軍を申し出ていた家康

史記から読む徳川家康㉟

9月17日(日)放送の『どうする家康』第35回「欲望の怪物」では、豊臣秀吉(とよとみひでよし/ムロツヨシ)の家臣となった徳川家康(とくがわいえやす/松本潤)の様子が描かれた。家康は居城を浜松から駿府(すんぷ)へ移し、新たな志のもと、領国経営に勤しむことになるが、さっそく難題がのしかかったのだった。

秀吉臣下としての家康の働きが始まる

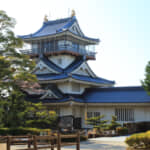

発掘の進む天正期の駿府城跡。徳川家康は1585(天正13)年より駿府城の築城を開始し、翌年に居城を移している。大坂から離れ、北条氏の領土に近づく位置関係だが、対北条戦をにらんだ羽柴秀吉に命じられて居城を移したとする説もある。

徳川家康がついに上洛を果たした。豊臣秀吉はこれを歓待(かんたい)し、居並ぶ大名たちの前で、家康が自身に臣従したことを高らかに宣言してみせた。さっそく家康が秀吉から命じられたのは、東の北条、真田の手綱を握ることだった。

一方、人質としての役割を終えた秀吉の生母・大政所(おおまんどころ/高畑淳子)は、岡崎から大坂に戻ることとなった。ところが、浮かない表情を隠そうとしない。大政所は、自身の息子であるにもかかわらず、秀吉にただならぬ脅威を覚えており、大坂に帰ることを渋っていたのだった。

その後、家康はかねてより衝突を繰り返していた真田昌幸(さなだまさゆき/佐藤浩市)と直接会談。懸案である、真田が占領する沼田領の明け渡しについての話し合いが持たれた。

その席で昌幸は、家康を前に堂々と徳川への不信を口にする。そこで昌幸は、徳川家の重臣の娘を昌幸の嫡男・信幸(のぶゆき/吉村界人)の嫁に出すよう提案したのだった。

羽柴一門で最高の待遇を受けた家康

徳川家康が大坂に赴いたのは、1586(天正14)年10月のこと。26日には羽柴秀吉(はしばひでよし)の弟である羽柴秀長の屋敷に入り、宿泊している。この日の夜、家康は秀吉の訪問を受け、翌日の正式対面のことを話し合ったという(『多聞院日記』『言継卿記』『家忠日記』『武徳編年集成』)。

果たして、翌日の27日、家康は予定通り大坂城で秀吉に謁見(『宇野主水日記』)。諸大名の列座する前で臣従を誓った。ここに両家の正式な講和が成立する。

翌月の11月4日、秀吉は上杉景勝(うえすぎかげかつ)に書状を送り、家康を服属させたことを報告している(「上杉家文書」)。

さらに翌5日には、秀吉に伴われ、織田信雄(おだのぶかつ)、秀長(ひだなが)らとともに参内。「正三位中納言」に叙任されている(『兼見卿記』)。秀吉政権下において家康は、秀吉、信雄に次ぐ序列についたことになる。また、この地位は秀長と同等で、秀吉の妹婿として、羽柴一門の親類の中で最も重視された人物だったことがうかがえる。なお、家康はこの時に藤原姓から源姓に変更したとする説もある(「勧修寺家文書」)。

同月7日、正親町(おおぎまち)天皇が譲位し、後陽成(ごようぜい)天皇が即位。家康の上洛は、この日の譲位式に参列するタイミングを図ってのことでもあったらしい。

- 1

- 2