江戸の花形職「火消し」の誕生のいきさつが判明! 大岡越前の大仕事とは⁉

今月の歴史人 Part.4

江戸が舞台となるドラマや小説などでたびたび登場し、江戸の花形職として躍動する「火消し」。彼らの結成の裏には江戸で起きていた、江戸っ子たちを悩ませる大きな問題があった。

■町奉行・大岡忠相のキモ入りで「町火消」が誕生

「江戸の花子供遊び」国立国会図書館蔵

江戸時代、江戸(後の東京)の大火は記録されたものだけでも10

0件に及んだ。中でも明暦3年(1657)正月18日の「明暦の大火(振袖火事)」は、焼死者約10万7千人を出すという最大の惨事になった。この翌年、明暦4年に日本橋、京橋の23町が人足を集めて作った消防組織が、町火消の始めといわれる。その後も多くの火事があったため、享保3年(1718)10月、町奉行・大岡越前守忠相(おおおかえちぜんのかみただすけ)により「町火消設置令」が出され、火消組合(町火消)が結成された。

まず「いろは」48組と本所・深川に16組の合わせて64組が結成された。64組の総人数は1万359人。膨大な火消集団であった。ただし「いろは組」のうち、その文字が忌み嫌われたり言いにくかったりした「へ・ひ・ら・ん」の4文字は使われず、代わりに「百・千・万・本」が使われた(なお、後に4番組と7番組は縁起が悪いとして使用せず、それぞれ5番組と6番組に併合された)。

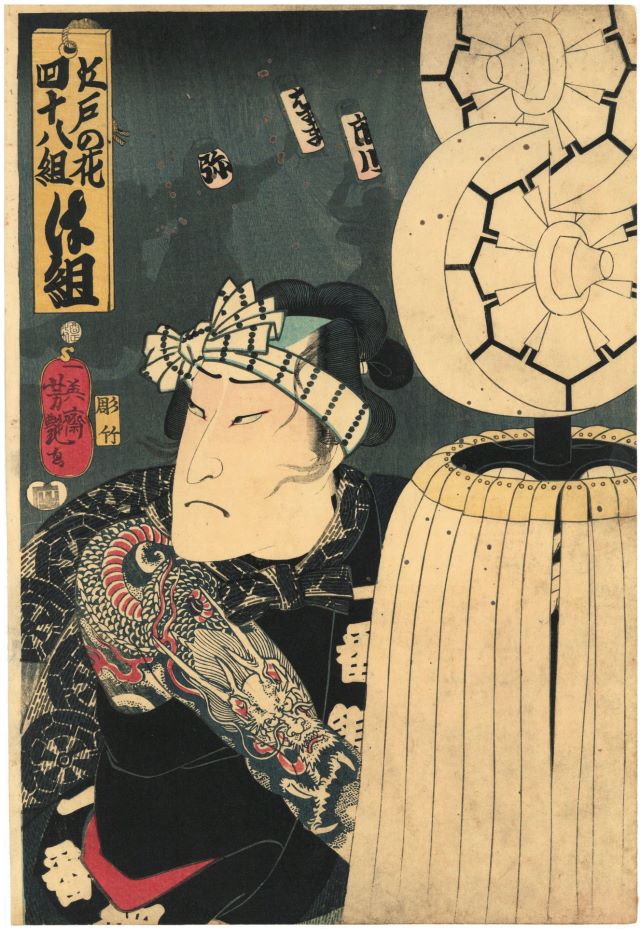

結成された町火消には、組ごとに階級があった。上から、頭取(とうどり)・組頭(くみがしら)・纏持(まといも)ち・梯子(はしご)持ち・平人(へいにん/鳶口[とびぐち]持ち)・人足(土手組ともいい、火消には直接加われない)で、このうち纏持ちが最も辛い役目であった。こうした火消作業に直接当たる人々を「鳶」とも呼んだ。鳶は火事の際に燃え盛る屋根の上で纏を振った。

徳川幕府が開かれて以来拡大していった江戸の町では、火災も年々増加していくばかりであった。そこで幕府は安永6年(1629)、いくつかの大名に火の番を命じた。それが日本始めての私設消防隊「大名火消」である。最初は1万石につき30人の割合で消防担当を出した。その後、改訂はあったものの大名火消は存続された。しかし、大名家の中には消火活動中に殉職する者も多数出た。そうした中から加賀前田藩による「加賀鳶」とか、大名一熱心な火消しとされた赤穂藩・浅野長直(あさながなお/忠臣蔵で知られる浅野内匠守の祖父)などが有名になっていった。

振袖火事の翌年、再び江戸では大火が起きた。そこで幕府は、旗本に火消屋敷を与えて火災に備えた。これが「定火消(じょうびけし)」という制度で、火消屋敷には与力・同心と「臥煙(がえん)」」という火消人足を常時詰めさせて置いた。この屋敷で太鼓を叩いて火事を知らせた。

「いなせ」とか「気負い」とかいわれる町火消だが、背中に彫り物・入れ墨(無事な消火活動を願って龍や鯱などを身体に彫った)を入れていても、いわゆるヤクザ者(凶状持)とは違った。ヤクザ者は、決して町を守る鳶にはなれなかった。

監修・文/江宮隆之