幕末の勘定奉行・小栗忠順は徳川埋蔵金を隠した首謀者だった!?

いま明かされる徳川家の謎

徳川埋蔵金(まいぞうきん)の伝承は、旧上野国(こうずけのくに)、現在の群馬県に集中している。これには、幕末に勘定奉行を務めていた小栗忠順(おぐりただまさ)が関係していた。その真相に迫る!

知行地では、穏やかな塾を開くなど日々を送っていたという。しかし、慶応4年閏4月4日、高崎藩・安中藩・吉井藩兵たちに捕縛され、取り調べもなしに斬首されるという悲劇的な最期を迎えた。こうしたこともあって、小栗が徳川御用金を隠したといわれるようだ。

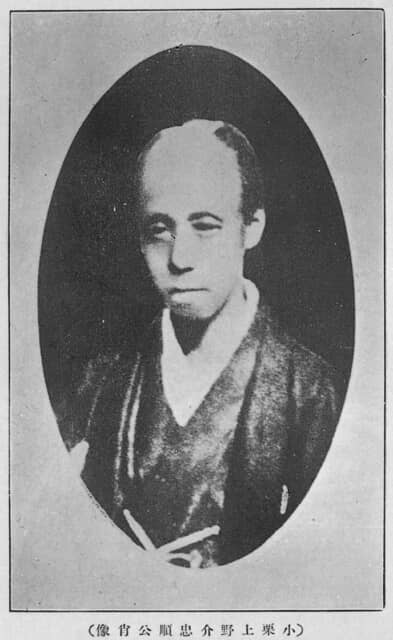

小栗忠順/国立国会図書館蔵

徳川埋蔵金といえば、かならずといってもいいほど出てくる人物がいるのを御存じだろうか。その人の名は小栗忠順。小栗上野介(こうずけのすけ)といった方が通りがよいかもしれない。三河以来とも呼ばれる古くから徳川家に仕える譜代・三河小栗家の十二代当主だ。万延元年遣米使節の目付としてアメリカへ渡る。この時の従者として福沢諭吉(ふくざわゆきち)が同行している。また、万延元年遣米使節団を乗せたポーハタン号の護衛艦が咸臨丸(かんりんまる)で、この艦長が勝海舟(かつかいしゅう)だった。

帰国してからは外国奉行に就任、しかし、文久元年(1861)に起きたロシア軍艦対馬占領事件における幕府の対応に意見したが聞き入れられず、外国奉行を辞職。翌年、勘定奉行として幕府財政の立て直し指揮することになった。また、勘定奉行時代に横須賀製鉄所(のちの横須賀造船所)を造り、日本の海軍創生期に貢献。施設の一部は現在も在日米軍が使用しているほど堅牢(けんろう)である。

ところが、慶応3年(1867)10月14日に十五代将軍徳川慶喜(とくがわよしのぶ)が大政を奉還。翌慶応4年1月3日、戊辰(ぼしん)戦争が始まり、大坂から江戸へ戻って来た慶喜に対して、小栗は、榎本武揚(えのもとたけあき)や大鳥圭介(おおとりけいすけ)らとともに徹底抗戦主張する。

しかし、勝海舟らの恭順論(きょうじゅんろん)が採用され、小栗は役を解かれてしまった。無役となった小栗は、自分の知行地に住むことを願い出た。知行地とは幕府からの俸禄つまり給料を土地で貰っている場合、その領地となる場所のこと(ちぎょうち)で、米や金で貰うよりも格式が高いとされていた。旗本のごく一部には大名のように参勤交代を行う者もいるが、普通、知行地のことは家臣にまかせ、旗本自ら出向くことすら少なかった。

2月28日に現在の東京YWCA(東京都千代田区神田駿河台)あたりにあった屋敷を引き払い、知行地のある上野国群馬郡権田村(現群馬県高崎市倉渕町権田)へと出発した。ここは、赤城山(あかぎさん)とともに徳川埋蔵金が埋まっているとされる場所としてよく名前の上がる榛名山(はるなさん)から非常に近い。当時の引っ越しでは襖(ふすま)や欄間(らんま)といった建具も外して運んだという記録もあるから屋敷を引き払った荷物は相当な量になったに違いない。

戊辰戦争勃発まで勘定奉行を務めていた小栗が、大量の荷物を運んでいる。これが、おそらく小栗が幕府の御用金を運んでいるという噂を呼んだのではないだろうか。その証拠に、小栗が途中立ち寄ったとされる武蔵国大成村(現埼玉県さいたま市大宮区大成町)の普門院という寺院には、小栗がここの住職に埋蔵金のありかを伝えたという伝承が残っている。小栗が立ち寄った後、ここの住職が殺されるという事件が起るが、犯人は捕まらず迷宮入りしてしまう。

明治十年(1877)ごろ、近郊で急に豊かになった者がいたが、すぐに没落してしまった。そのため、この成金が住職から小栗の埋蔵金のありかを聞き出してから殺害、ほとぼりが冷めたころ埋蔵金を掘り出したが、悪銭身につかずのことわざ通りになってしまったと人々の口の端に登るようになったという。

また、上野国小林村(現群馬県藤岡市小林)は、嘉永2年(1849)ころから小栗の知行地となった場所である。ここもやはり、権田へ向かう小栗一行が、休憩をとったところでもある。ここにもやはり埋蔵金伝説が残り、そのための金を運んだという人もいたという。また、群馬県藤岡市鬼石町にも同様の伝承が伝わっている。さらに、群馬県高崎市倉賀野では、戊辰戦争の際に新政府軍が蔵という蔵に踏み込んで御用金を探したとされている。

このように、群馬県の高崎市や藤岡市には、小栗が金を隠したという噂があちらこちらで伝えられている。

戊辰戦争が勃発するまで勘定奉行を務めていた三河以来の譜代が、突然役職を解かれた。しかも、無役となったからと屋敷をたたんでわずか1か月で江戸を離れてしまった。無役になったからといって旗本が知行地に引っ込んでしまうことはまずない。小栗ぐらい華々しい経歴の持ち主であれば、江戸にいればすぐに別の役職が与えられていたに違いない。こうした不自然とも思える小栗の行動に、数多くの小栗が絡む埋蔵金伝説が生まれたのだろう。