“世界初”の深海作業用潜水艇の設計者「西村一松」の協力でついに陸軍初の潜水艦が完成

陸軍、海に潜る! 試作艇、完成す

「潜った、潜った!」「成功だ!!」という歓声に包まれた陸軍関係者の近くで、海軍関係者は青ざめた顔で「落ちた」と呟く。この対照的な光景こそ、日本陸軍が初めて手がけた潜水艦「まるゆ」が誕生した瞬間であった。

昭和12年(1937)1月、関門海峡の改訂調査に用いられた西村式豆潜水艇2号艇。蓄電池とモーターに加え、水上航行用のディーゼル機関が搭載されたモデル。計画潜水深度350mで、海軍の潜水艦よりはるかに深く潜れた。

ジャワ上陸作戦から1年が経過した昭和18年(1943)3月5日、陸軍第七技術研究所に勤務していた塩見文作技術少佐は、以前の勤務先であった陸軍第十課の課長、荒尾興功(あらおおきかつ)大佐から呼び出しを受けた。荒尾大佐はこの年の1月、南東方面の戦地を視察している。その際に痛感したことが、「南太平洋では航空戦と補給戦が主体となっている」ということであった。そのいずれにおいても、日本は貧弱であることを目の当たりにしている。

そこで荒尾大佐は「陸軍で輸送潜水艦を建造してしまおう」という結論に至り、機会があるごとに潜水艦の優位性を吹聴していた塩見少佐を招聘(しょうへい)したのである。しかもゴタゴタを避けるために、海軍には内密に建造しようというのだ。おまけに既存の造船所はすべて海軍の息がかかっているので、それも避けるように、という。これにはかねてから潜水艦に一家言(いっかげん)を持っていた塩見も、「じつに驚いた」と述懐している。

だが塩見はその実、密かに潜水艦の研究を続けていた。わずか1カ月後の4月には「潜航輸送体研究経過の概要」を陸軍部に提出している。6月には日立製作所笠戸工場で、第1号艇建造の起工式を行うという、電光石火の早業を発揮したことが、何よりの証拠だ。

とはいえ水上艦ならまだしも、潜水艦となると、構造があまりにも違いすぎる。そこで塩見が着目したのが昭和4年(1929)、深度400mまで自力で潜ることができる潜水艇を考案・建造、昭和10年(1935)には改良型2号艇が完成していた「西村式豆潜水艇」である。これは自走性と作業性を持ち合わせた、世界初の深海潜水作業艇であった。

この潜水艇を発明、建造した西村一松(にしむらいちまつ)は、地元の山口県はもとより、遠く中国青島や台湾基隆にも手を広げ、以西底引き漁業を営む実業家だ。さらに私財をつぎ込み、南洋群島移民用の帆船「南洋丸」を自身で設計。船舶の内燃機関やモーターなどにも通じた、多彩な才能の持ち主であった。戦争が始まると、豆潜航艇は2艇とも陸軍省に提供された。そのような縁もあり、塩見は迷うことなく西村に協力を仰いだのである。

西村が潜水艇を建造しようとした当初、三菱造船所に製作を依頼したが、経験がないという理由で断られてしまう。そこで設計図と製図を台湾基隆の小さなボイラー工場に持ち込み、1年がかりで完成させたのだ。とにかく水圧に強いのは円形ということで、塩見が蒸気機関車のボイラー工場として日本一のシェアを誇っていた、日立製作所笠戸工場に白羽の矢を立てたのも、西村のこの経験があったからである。

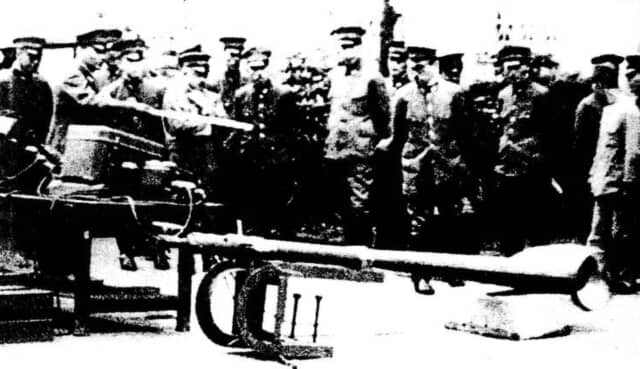

陸軍だけで潜水艦を建造することになり、その責任者に指名された塩見文作技術少佐(左で棒状のものを持ち、説明している人物)。陸軍内で水中音響の研究を担当していた、言わば陸軍内の潜水艦通であった。

陸軍による輸送潜水艦「まるゆ」の建造計画が本決まりとなった昭和18年3月、満州に駐屯していた戦車第一師団歩兵第一連隊の矢野光二中佐に、広島宇品の船舶司令部への転属命令が届く。今までとあまりに違う部署への異動を不思議に思いつつ赴任すると、まるゆ部隊の潜水輸送教育隊編成が命ぜられた。

そこには矢野を含み、6人の将校が集められていた。一同は歩兵か戦車兵出身の者ばかりで、船に携わったことがある者はいない。そこでまず、西村式豆潜水艇による訓練が始まる。こうして集められた将校は、やがて部隊の基幹将校となるのだが、この時は全員階級章なしの作業服に身を包み、他の工員たちに混じって汗を流している。

とにかく時間がなかった上、量産を厳命されていたため、電気溶接・ブロック工法が用いられた。あくまで輸送目的なので、魚雷は装備していない。わずかに自衛用の四式三十七粍舟艇砲だけを装備することとなった。

こうして試作第1号の全長は41m、全幅3.9m、馬力は水上で400馬力、水中では75馬力、最大速力は水上7.5ノット、水中3.5ノットとなった。待望の試作第1号艇は、開戦から丸2年目の昭和18年12月8日、日立製作所笠戸工場で陸軍に引き渡される。そして12月30日、山口県の柳井湾でテストが行われた。

陸海軍のお歴々が見守るなか、試作艇は停止した状態でそのまま沈む「沈降式潜航法」によりズブズブと沈んでいく。これはモデルにした西村式豆潜水艇と同じシステム。水上航行の姿勢から潜航に移る海軍方式とは、あまりに違う光景であった。

「潜った、潜った!」「成功だ!!」と歓声を上げる陸軍関係者と対照的に、海軍関係者は騒然とし、口々に「落ちた!」と口走った。「落ちた」とは、海軍用語で「沈没した」という意味であった。

細部には課題が残されていたものの、とにかく潜航試験は成功する。これを受けて「まるゆ」の建造が、本格的にスタートした。

明治17年(1884)、山口県大津郡三隈村で漁業を営んでいた、桑原仁右衛門の四男として誕生し、後に西村惣四郎の養子となった西村一松。学歴はなかったが、船舶の設計、内燃機関、モーターなどに詳しく、野心的な事業家としても成功を収めた人物であった。