豊臣秀吉を天下人に押し上げ戦国史に名を残した名軍師「黒田官兵衛」の人生とは⁉

戦国レジェンド

戦国時代、戦で存在感を放った軍師。戦国武将の側近として戦略をたて、交渉を行うなど、どの家においても欠かせない家臣であった。その戦国時代の軍師のなかでも圧倒的な知名度と戦功を誇ったのが、豊臣秀吉の軍師・黒田官兵衛である。彼がどのような人生を歩んだのかをここでは紹介する。

■比類なき軍略で天下統一を推進

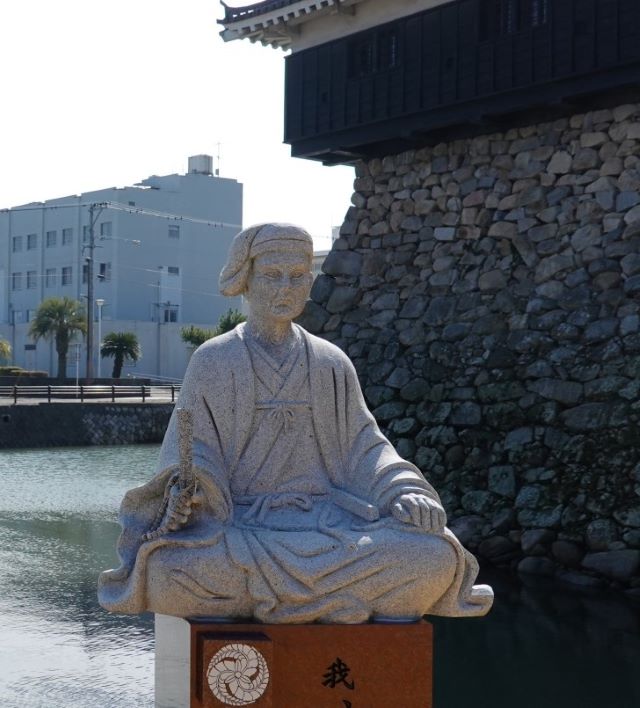

黒田官兵衛像

豊臣秀吉より豊前国に領地を与えられ、居城として築城した中津城(大分県中津市)に立つ官兵衛の像。

通称が官兵衛(かんべえ)で、諱は孝高(よしたか)という。出家剃髪(ていはつ)してからは如水(じょすい)と号したため、黒田如水としても知られる。

もともとは播磨(はりま)守護赤松氏の一族小寺(こでら)氏の家老だった。そのころ、播磨には西の毛利輝元(もうりてるもと)と東の織田信長(おだのぶなが)が進出してきており、官兵衛は小寺政職(まさもと)に対し、信長につくことを勧め、天正5年(1577)、自らも織田信長の命を受けて播磨に進駐してきた豊臣秀吉(とよとみひでよし)に従い、姫路城を譲っている。

以後、官兵衛は織田方として毛利方の城を攻撃あるいは調略していく。毛利方の福原城を攻撃した際には、わざと完全に包囲せず、城兵が狙い通りに包囲されていないところから脱出して、福原城は陥落する。これは、古代中国の兵法書『孫子(そんし)』に「囲師(いし)には必ず闕(か)く」と説かれている戦術だった。

天正10年、毛利方の清水宗治(しみずむねはる)が守る備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)を攻めるとき、地形を見て水攻めが有効であることを秀吉に献策したのも官兵衛という。また、本能寺の変で信長が殺されたことを知って途方に暮れる秀吉に、「天下の権柄(けんぺい)を取給ふべき」(『黒田家譜』)とけしかけたのも孝高だったといわれている。

その後、山崎の戦い、賤ヶ岳(しずがたけ)の戦い、四国攻めに功をあげ、九州攻めでは、島津方の諸大名に対する勧(かんこう)工作を精力的に行っている。

天正18年の小田原攻めにも軍師として従軍する。このときは、みずから小田原城に赴(おもむ)き、北条氏政(うじまさ)・氏直(うじなお)父子に会って無血開城の説得を行っている。

この小田原攻めを最後に、軍師としての官兵衛は重用されなくなった。天下統一が達成されたことで、必要とされなくなったからである。

監修・文 小和田泰経