【Mummy-D×KOHEI JAPAN】歴史学者・平山優先生とゆく! 長篠・設楽原の戦いを偲ぶ旅

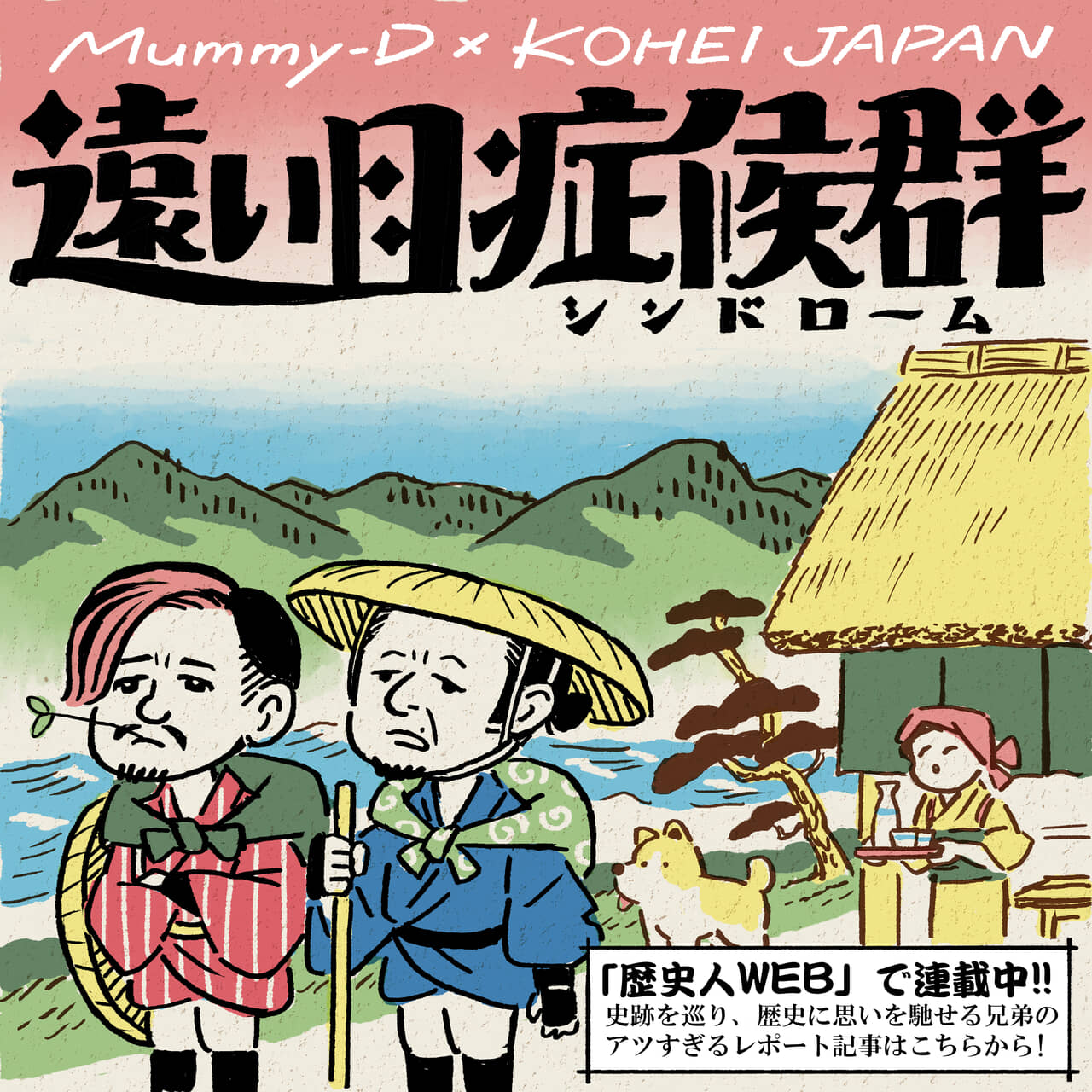

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#10

ヒップホップグループ「RHYMESTER(ライムスター)」の兄・Mummy-Dと、「MELLOW YELLOW(メローイエロー)」の弟・KOHEI JAPAN。2人は共に音楽シーンで活躍する一方で、大の歴史好き。今回は「長篠・設楽原の戦い」から450年の節目ということで、メディア出演や執筆活動等幅広く活躍中の“戦う歴史学者”平山優先生をお迎えしてお送りしてまいります!

■長篠・設楽原の戦いから450年……

(by Mummy-D)

今回の『遠い目』は長篠・設楽原の戦いからちょうど450年の節目ということもあり、いつもと趣向を変えて、な、な、なんと!あの“戦う歴史学者”平山優先生をゲストにお呼びし、最終的には3人で遠い目をしようという豪華版。ヨイショーっ!

長篠の戦いと言えば、武田家滅亡の遠因ともなった、武田騎馬隊 vs 織田・徳川連合軍による所謂「三段撃ち」が有名な名勝負。果たしてその実情は? まだまだ灼熱の8月某日、我々は愛知県新城市の決戦の地へ向かったのであった。者共出陣じゃ!貝を吹けー!!!

特別ゲスト・平山先生をお迎えして、いざ!

■戦死者を弔った「信玄塚」

(by KOHEI JAPAN)

我々が最初にピットインしたのは「信玄塚」。平山先生の案内で見学していく。なんて贅沢なんだろう。ここは設楽原の決戦の中でも最大の激戦地と云われる「竹広前激戦地」の、武田軍のエリアに位置する、戦死者の供養塚である。

この歴史的戦いによって、両軍合わせて1万5千人の戦死者があったと言われている。戦場の片付けを行った竹広の村人は、この地に戦死者を葬り、大塚(武田軍)と小塚(織田・徳川軍)の2つの塚を築いて弔った、と。武田軍の戦死者の多さが、塚の大きさで一目瞭然である。

あの戦いから450年経っても、当時のまま残されているのは地元の方々が大切に供養を続けてきたのだろう。合掌し、遠い目をワンメイクさせていただく…。その間、平山先生は、颯爽と次の目的地、山県昌景墓へ歩いている。ちょっ先生ー!待ってよー!

塚は2つ築かれ、武田軍を弔って松を植えた方を「大塚」(写真右奥)、徳川・連合軍側の死者を弔った方を「小塚」と呼んだと伝承される。

■相対した山県昌景墓と家康物見塚

(by KOHEI JAPAN)

しかし、当時の戦ってさ、戦場の片付けとか戦死者を葬ったりとか、地元の村人がやってたのかよ、人の土地で勝手に戦してさ。村人はたまったもんじゃねえなあ。とかブツブツ言いながら信玄塚から歩くこと数分、小道を抜けると山の中腹みたいな場所に山県昌景と家臣たちの墓がある。

山県昌景と家臣らの墓

山県昌景(やまがた まさかげ)は、信玄の時代から活躍した「武田四天王」の1人で、戦国最強とも謳われた「赤備え(あかぞなえ)」の騎馬軍団を率いた猛将。だがこの戦いで、織田・徳川連合軍の鉄砲隊に敗れ戦死してしまう。この墓のあたりが当時の山県の陣地だったとのこと。

そしてこの墓がある高台から、木々の隙間からではあるが、設楽原の戦場が見渡せる。そして平山先生が、ほぼ正面に見える織田・徳川軍側の小高い山を指差す。なんとそこが家康の物見塚だという。えっ。近い! 山県陣から5~600メートルくらいか? お互いの姿がしっかり目視出来る距離だ。あそこから家康は戦況を眺めていたのか?よし。ではその家康物見塚にも行ってみるべし!

信長や家康が布陣した方向を眺めて遠い目。

車で涼む間もなく、すぐに八剣山の一角にある家康物見塚にピットイン。物見塚はその名に偽りなく、設楽原全てが見渡せて、武田軍が一望でき、家康が陣頭指揮を取るにはベスポジといえよう。真正面に先ほど見学した山県陣地。家康はここから、銃撃で次々と斃れてゆく赤備えの武田軍を見下ろしていたのであろう(遠い目)。

我々がいるエリアの木々の奥に、よく見るとさらに小高い場所があり、先生曰く、そこが当時の物見塚の頂上だという。ではそこに家康はいたのだろう! 登ってみるべし! 木や草を掻き分け道なき道を登る。そして登頂! してみたが、予想通り頂からの景色は、木々に覆われ何も見えず。当時こんな木々はなかったらしいが、こんな最前線で陣頭指揮をしていた家康の姿を偲んで、遠い目をキメたのだった。

家康はここから戦況を見極め、指揮をとったとされている。今は草木が生い茂り視界は開けていない。

■馬防柵復元や周囲の地形・道について

(by Mummy-D)

連吾川西岸に渡ったわたくしたち、次に平山先生が案内してくださったのは家康本陣のちょい北に再現された、かの有名な馬防柵。歴史的に重要な古戦場であるにもかかわらず、往時の様子を窺い知るよすがが全くないのを嘆いた地元住民の方々が、映画『影武者』で注目されたのをきっかけにその公開翌年(1981年)現地に100mに渡って再現したんだそうな。

信長はこの地で武田方を迎え撃つのを予見していたのか、岐阜から兵士たちに丸太を一本ずつ持って来させたと言います。KOHEIが言うように、当時の日本の山々は材木の乱伐でどこも禿山に近く、今やこんなに緑深いこの地で資材を調達するのが不可能だったらしいのです。丸太を縦横に組んだだけのシンプルなものでしたが、触ってみるとなかなかに堅牢。遠目に突破は容易と誤解させる効果もあったとか。

いわゆる「三段撃ち」については近年はなかったと言う説が有力ですが、この馬防柵のおかげで弾込めが終わった者から順次敵方に向けて発砲できたのは想像できました。平山先生含め武田贔屓の我々としてはなかなか辛いアングルでしたが…昌景ーっ!信房ーっ!来ちゃダメーっ!退け、退けえええぃ!!!(遠い目、いや、涙目)

馬防柵から、武田勢が駆けた戦場を見晴るかす。