【Mummy-D×KOHEI JAPAN】戦乱の世で国境を守った津久井城&北条対武田激戦の地・三増峠を巡る歴史旅

Mummy-D&KOHEI JAPANの遠い目症候群#08

ヒップホップグループ「RHYMESTER(ライムスター)」の兄・Mummy-Dと、「MELLOW YELLOW(メローイエロー)」の弟・KOHEI JAPAN。2人は共に音楽シーンで活躍する一方で、大の歴史好き。今回は戦国時代に北条氏の支城として対武田の前線基地の役割を果たした津久井城と、北条と武田が激突した三増峠を訪ねます。

■旅の舞台は津久井城&三増峠古戦場

(by Mummy-D)

あけましておめでとうございます! 新年一発目の「遠い目」スポットは神奈川県、津久井城および三増峠古戦場。津久井ってあのダム湖の津久井湖の? 三増峠って確か武田と北条が戦ったとこだよね? 神奈川出身で歴史好きのわたくしでも、意外とこんなぼんやりとした認識しかないエリア(ゴメンネ♡)。しかしこれが調べれば調べるほど、古来より交通、水運、軍事上の要衝で、それが故にさまざまなドラマが繰り広げられてきた大変「遠い目」な場所だということが、はい、今はハッキリと見えております! そんではちょっと寒いけど行ってみよー!

ロケは2024年11月某日に実施。生憎のお天気ですが、今回も張り切ってまいりましょう!ⓒ歴史人

■津久井城の歴史と北条氏との関係

(by Mummy-D)

まず我々が向かったのは関東でも屈指の根小屋式山城遺構、津久井城。城下を古八王子道、津久井道(都民にお馴染み世田谷道路から続くのだ!)が交差し、南北に流れる相模川が高速道路の役目を果たした、まさしく流通の要衝に位置します。元々は鎌倉時代、三浦氏の一族津久井(筑井)氏が築城したようですが、その存在感が本格的になるのは小田原北条氏が相模、武蔵に進出する1500年代中頃のこと。甲斐国に隣接する立地ゆえに北条氏は城主に内藤氏を任じ守らせましたが、実際には「敵半地」と呼ばれ、非常に不安定なエリアだったようです。武田につくか北条につくか、国境(くにざかい)の領主たちは一族の命運をかけて、難しい判断を迫られたことでありましょう。遠い目です。

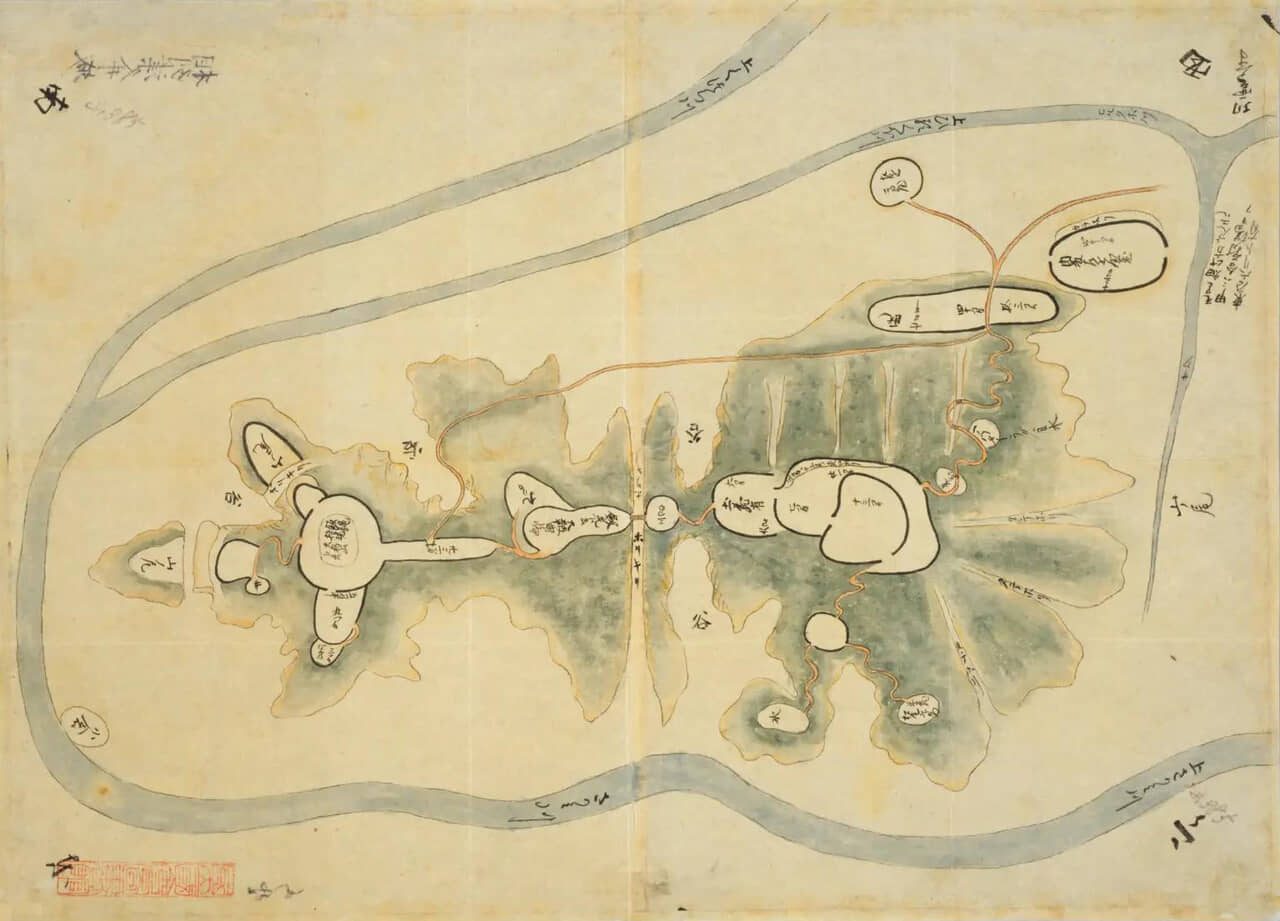

江戸時代に作成された古地図。ぐるりと川が巡り、自然の要塞となっていた。

[日本古城絵図] [第5帙 東海道之部 (4)] 76 相州津久井城/国立国会図書館蔵

三増合戦時の話は後述するので飛ばしますが、天正18(1590)年、豊臣秀吉による小田原征伐の時には城主内藤氏は小田原城に在城しており、徳川家の武将、平岩親吉に攻められ、特に抗戦することもなく開城したようです。落城後は徳川幕府の直轄地となり、ふもとに陣屋(根小屋)が置かれ代官が管理しましたが、山城部分の遺構は戦国時代の様相を留めたまま。曲輪、堀切、竪堀など、北条氏の城造りの特徴がわかりやすく見て取れる貴重な遺構を、現在まで残してくれています。

さあて予備知識はインプット出来た。どーせKOHEIのヤロウは何の予習もしてきていないに違いない。まあ、オマエはフィーリング担当だからとにかく感じたことを書いてくれればいい。では皆の衆、いざ、津久井城を攻めるジョー!(法螺貝の音)

■対甲斐国の最前線・津久井城を攻める!

(by KOHEI JAPAN)

山城は八王子編に続き2度目の俺。山城というものは登頂しても特に絶景なんて広がってない、ということを学んだ笑。だがしかし、人というものは「上」に登りたい生物、もちろん登頂する気満々でいざ入城じゃい! 津久井城では年に数回「城山キャッスリング」という、スタッフが津久井城の歴史をガイドしながら登山するイベントが開催されているとのこと。その内容よりも「キャッスリング」という言葉、すごくいいじゃないか。俺のボキャブラリーに登録されたのは言うまでも無い。さあみんな! 山頂までキャッスリングと行こうじゃないか!

生憎の天候で小雨が降るなか、いざ山城攻め!

霧が山を包み幻想的な雰囲気の中、まず目指すは山の麓にある「お屋敷跡」。ここから丹沢の山々が一望出来る。山々の左端には後程訪れる三増峠も見える。ここから我々は「男坂」と呼ばれる、山頂までを最短で繋ぐ急峻なルートを選択、一歩一歩足場を確認しながら登る。大腿筋をこんなに使うのは久しぶりだ。八王子城の時も感じたが、登山靴もない時代に草鞋などで登り降りしていた当時の日本人、相当な足腰をしていたのだろうなあ。

屋敷跡の規模がおわかりいただけるだろうか。これでも画角に収まらない。背後には雄大な丹沢山系が広がっている。

ゆっくり登ること40分くらいで道は尾根沿いに左右に広がる。尾根まで出ると数々の遺構があり、「太鼓曲輪」や、敵の侵入を防ぐために尾根を掘り込んだ堀切、土塁、引橋など、城を防御するための戦国時代の数々の“K.U.F.U.”が今も現存している。

撮影:Mummy-D

そしてついに我々は山頂「本城曲輪」に到着。八王子城より展望は良いなあ。あいにくの天気で視界は悪かったが「遠い目」をワンメイクし、尾根の逆側「飯縄曲輪」の一角「飯縄神社」へ。かなり急な石段、その奥に見える鳥居と、霧がかった景色が相見え、かなり幻想的で戦国時代へタイムスリップしたかのよう。「遠い目」せずにはいられない不思議な空間であった。そんなキャッスリングで思いの外時間を使ってしまった俺達。やばい! 日没まで時は残りわずかだ。三増峠へ急げ~!

左:本城曲輪からみた津久井湖。撮影:Mummy-D

神社付近。

■北条と武田が熾烈な争いを繰り広げた「三増峠の合戦」とは?

(by Mummy-D )

「遠い目をワンメイク」じゃないんだよバカヤロウ。時間がないんですから。冬なんですから。オマエが「キャッスリング」とか言ってニヤニヤしてる間にオレは「三増峠の戦い(1569年)」いっぱい勉強して解説しなきゃなんないんですから。まったく。しかもこの時代の関東の甲相駿三つ巴の政治情勢、複雑怪奇の極み(涙)。さて、どこから話したものか。

「桶狭間の戦い(1560年)」で主君、今川義元を失ったことにより大きくバランスの崩れた甲斐(武田信玄)、相模(北条氏康)、駿河(今川氏真)の思惑渦巻く関東。弱体化した駿河を切り取るため示威行動に出た信玄は永禄12(1569)年、大軍で小田原城を包囲します。ところが四日後、城下に火を放ち武田軍は突如甲斐へと撤退。それを待ち構えていた武蔵勢の北条氏邦、北条氏照らが陣を張っていたのがこの三増峠でした。

戦国最大の山岳戦とも言われるこの三増峠の戦い、緒戦は地黄八幡、北条綱成(つなしげ)の鉄砲隊によって敵将浅利信種を討ち取るなど北条優位に進みましたが、津久井城からの後詰を阻止する小幡信貞、大きく迂回し北条軍の脇腹を突く山県昌景ら別働隊の活躍により、そして何より小田原からの二万人の北条本隊援軍(北条氏政)が間に合わなかったことにより、合戦は武田軍が勝利。戦死者は北条軍3000、武田軍900とも言われます。それってあの「関ヶ原の戦い(1600年)」にも匹敵する戦死者数! ひええええ、なんまんだぶなんまんだぶ。そこにこれから行くんですかあ? なんかもう日が落ちてきてるんですけど。もう山城も登って足ガクガクだしさあ、さっさと厚木かなんかで熱燗で献杯(遠い目)ってのがいいんじゃないの? なあ、KOHEI…って饅頭食ってる!

津久井城から三増峠を越えて合戦跡に向かう途中に「信玄道」の碑がある。向かって左側の古道が信玄道で、小田原がから撤退する武田信玄が通った道だ。

■見えなくても感じる三増峠合戦

(by KOHEI JAPAN)

津久井城からいざ三増峠を目指す。三増合戦では、武田の別動隊が津久井城からの援軍を阻止していた、というのも北条側敗戦の理由の一つ。戦場の中心地であったと思われる場所はここから車で20分程かかるが、もうすでに当時の戦場内。最大の山岳戦というだけあって、なかなかの広範囲で布陣されていたのだなあ。日没迫る車中でそんなことを考えながらスタッフが差し入れてくれた饅頭を食う。美味い。キャッスリングで疲れた身体に糖分が沁みてゆく。

三増合戦場碑に到着。このエリアを中心に2万人対2万人の両軍が布陣していたという。計4万の軍勢(人)がこの神奈川県の境に集まるということ自体、後にも先にもないだろうなあ。周りは平原が広がり、小高い山々が囲んでいる、、、と思う。うーん、見えねえ。すでにかなり暗いし、さらに霧雨が視界を遮っている。だけど俺たち「遠い目クルー」には全く関係ない。見えなくてもいい。ここから何かを感じ、イマジンし、いかに「遠い目」をメイクするかが重要なのだ。詳細は、後日ネットで調べるのだ笑。最後に遠い目をワンメイクキメる俺。よーし、日もすっかり暮れた。それじゃあみんな! ぼちぼち街まで降りて「一献」と行こうじゃないか、ってもうみんな車乗ってんじゃん! みんな待ってよー!!

すっかり日が暮れてしまったが、合戦場跡で北条と武田のぶつかり合いに想いを馳せる……。

■日没後の三増峠にて戦国最大の山岳戦に遠い目……

(Mummy-D)

見える。オレには見える。山々に並び立つ無数の幟旗が。武田菱が! 三つ鱗が! そして赤と青の立体の凸マークがあああっ!!!……んー、暗くて見えね。ダメだ。帰ろ。最後に首塚だけ手を合わせておくか。なんまんだぶなんまんだぶ、と写真を撮ったところ、何やら鮮血のような赤い光が混入!そう、ここがかの有名な心霊スポット……って、それ雑誌が違うよね。実話レキシジン! わはははは! 正体はスタッフのデジカメのAF補助光でした。ちゃんちゃん。

撮影:Mummy-D

それにしても東京近郊に限ってもいまだに『歴史人』的遠い目スポットは尽きないものですなあ。今年も各地で遠い目、ワンメイクもツーメイクもしていく所存。何卒よろしくお願い申し上げます。

- 1

- 2