蘇我馬子への“忖度”が日本に仏教を定着させた!? 寺院創建ラッシュの背後にあった豪族たちのアピール合戦

忖度と空気で読む日本史

約1500年前、大陸から朝鮮を経由してもたらされた仏教。日本の歴史や人々の思想・精神に多大なる影響を与えた宗教だが、伝来当時はその受容をめぐり、豪族間で激しい論争が巻き起こった。なぜ、仏教は受け入れられ、急速に定着したのか。その背景を探ると、古代豪族たちによる“忖度”が見えてくる。

■きっかけは欽明天皇の無茶振り? 崇仏論争の始まり

日本への仏教の伝来は6世紀半ば、百済の聖明王から欽明天皇に仏像や経論(仏の教えを説いた書物と注釈書)が贈られたのに始まる。当時、百済は新羅との戦いで苦戦を強いられ、倭国に軍事支援を求めており、その見返りの意味が込められていたと考えられている。

聖明王は上表の中で、「諸法の中で、もっとも優れた教えだけど、スゴく難しくて、あの孔子でさえ理解できなかったんだぜ」とベタ褒めしている。援軍の対価に見合うプレゼントであるという自負を持っていたことは間違いない。

実際、欽明天皇も「仏の顔は見たことないほど美しいね」といって小躍りするほど喜んだが、「自分一人では決めないよ」と言って、仏像を祀るかどうかの判断を群臣たちにゆだねた。こうして、仏教の受け入れをめぐる崇仏論争が勃発する。

この時、先頭を切って仏教の受容を主張したのが、大臣(おおおみ)の蘇我稲目(そがのいなめ)である。

蘇我氏は大和国高市郡または葛城郡発祥の豪族で、大陸の先進技術をもった渡来人の集団を配下におき、朝廷の財政を掌握して勢力を拡大した。なかでも稲目は、宣化天皇のもとで大臣となり、2人の娘を欽明天皇のキサキとした。そこから18人もの皇子女が生まれ、用明・崇峻・推古の3人が天皇(大王)となる。一代にして、大王家の家族と呼べるほどの家格を築き上げたのだから、恐るべき政治手腕といえよう。

欽明の諮問を受けた稲目は「西蕃(せいばん)の国々はみな礼拝しています。わが国だけ背けましょうか」と主張した。それに対し、大臣と並ぶ有力者の物部尾輿(おこし)と中臣鎌子(鎌足とは別人)は「外国の神を礼拝すれば、国神の怒りを招きます」と言って反対した。

そこで欽明天皇は、稲目に仏像を預けて礼拝させることにした。ところが、このお試し期間中に疫病が発生し、多数の死者が出てしまう。物部・中臣両氏は、それ見たことかとばかりに稲目を責め、仏像を海に投棄させた。こうして、最初の崇仏論争は蘇我氏の完敗に終わる。

■飛鳥寺創建後、豪族たちが次々と氏寺を建てたねらいとは?

崇仏論争は、稲目の跡を継いだ蘇我馬子と尾輿の子・物部守屋(もりや)の間でも続けられた。敏達天皇13年(584)、2体の仏像を手に入れた馬子は、11歳の少女であった善信尼(日本初の僧侶!)のほか、2人の女性を出家させて仏像を祀らせた。

ところが、今回も疫病が猛威を振るったことから、守屋たちは仏教廃絶を求め、敏達の許しを得て仏堂や仏像を焼き払い、3人の尼をムチ打ちの刑に処した。

ところで、どうして蘇我氏は何度も迫害にあいながら、ここまで仏教の受容にこだわったのだろうか。「それは蘇我氏自身が渡来人だったからさ」という方がいるかもしれないが、蘇我氏=渡来人説はほぼ否定されているので、別の理由があるはずである。

渡来人集団を配下にもつ蘇我氏には、国際情勢に関する情報も多く寄せられていたことだろう。開明的な稲目・馬子の心底には、「いつまでもローカルな国神を信じていたのでは、先進国である百済や新羅と伍していくことはできない」という思いが渦巻いていたのではないだろうか。

事実、朝鮮諸国は仏教を通して中国との交流を深め、国力を高めてきた。仏教の受容が、中国を中心とする東アジア世界へ参画するために必要な政治課題であると、馬子たちはとらえていたのだろう。ようは中国への忖度が、仏教の受容を後押ししたわけである。

馬子の崇仏政策が軌道に乗り始めるのは、用明天皇2年(587)、対立する物部守屋を滅ぼしてからである。翌年、馬子によって寺院の造営が始まり、推古天皇4年(596)に完成する。日本初の本格的な寺院である飛鳥寺の誕生である。以後、豪族たちによって各地に寺院が建てられ、推古天皇32年(624)には寺院46か所、僧尼1385人に達した。

仏教が急速に普及した背景には、氏寺を建てることによって一族の結束を固めたいという、豪族たちの意図があったといわれる。

しかし、それ以上に豪族たちを突き動かしたのは、朝廷の実権を握る蘇我氏への忖度ではなかっただろうか。氏寺を建てることで仏教への熱意をアピールし、蘇我氏の歓心を買おうとする下心がなかったとは言い切れない。

ただし、そうした忖度があろうがかなろうが、蘇我氏が仏教の普及に果たした功績を否定することはできない。かの聖徳太子も、蘇我氏の影響なくして仏教に傾倒することはなかっただろう。蘇我氏こそ、仏教興隆の礎を築いた最大の功労者だったのである。

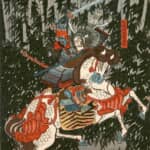

7世紀の仏像 東京国立博物館蔵/ColBase