『火の鳥』『三つ目がとおる』⋯手塚マンガに登場する「飛鳥の謎めく奇石の数々」古代史の魅力と伝説に彩られた明日香村を訪ねる

インバウンドから逃れたい! 家族で訪ねる夏の関西歴史スポット

『火の鳥』『三つ目がとおる』に描かれた

石の遺跡めぐり(奈良県明日香村)

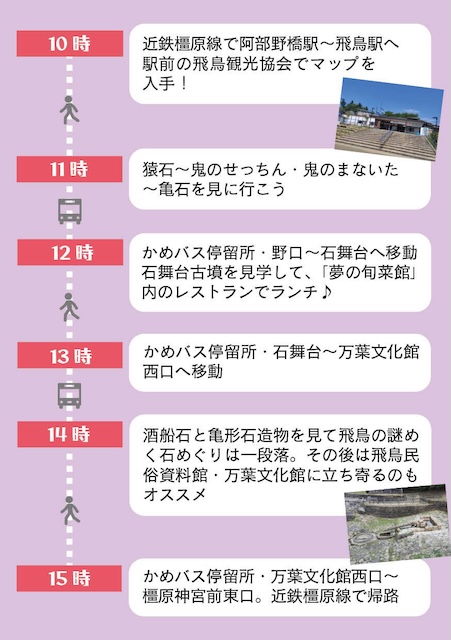

日帰りコース

「かめバス」の発着時刻は別途ご確認ください。 図版:歴史人

■飛鳥はとにかく石が面白い!

2025年、手塚治虫から目が離せない。2023年から各地を巡回していた『手塚治虫 ブラック・ジャック展』が9月に大阪にやってくる。まだ先だ。東京では今春『手塚治虫「火の鳥展」』が開催された。関西にはいつ来るのか。と、ここで思い出したのが『火の鳥』ヤマト編。最後のページを飾った飛鳥の石舞台古墳だ。石の遺跡の謎、ヤマトタケルとカジカの永遠の絆……読んだ頃の感動といっしょに、もうひとつの手塚漫画が浮かんだ。題名は『三つ目がとおる』「酒船石(さかふねいし)奇譚」。飛鳥の酒船石の不思議な造形は何のため? 古代の秘薬をめぐって主人公の写楽くんが異能を全開する。この作品には猿石、亀石、鬼のせっちん、鬼のまないたも描かれた。どれも石の遺物である。手塚治虫は飛鳥の石に惹かれていた。そうだ、この夏は飛鳥で手塚漫画の世界を訪ねよう!

今でも飛鳥の石には解かれていない謎がある。漫画の想像力で古代史の魅力を教えてくれた手塚治虫は世代をこえて多くのファンがいる。この夏、手塚漫画で親子の会話をはずませながら、飛鳥の石めぐりはいかがだろう。子供達には自由研究のユニークなテーマにもなるはずだ。

まずは「飛鳥びとの館」で情報収集。飛鳥めぐりはレンタサイクルで、というプランもある

■愛い? 怖い? 猿石・亀石・鬼のせっちん

近鉄橿原線(かしはらせん)の飛鳥駅前で降りたら、まず駅前の「飛鳥びとの館」に立ち寄ろう。飛鳥の石をはじめ明日香村観光マップ、飛鳥周遊のかめバス路線図・時刻表をまず入手。イベントやお土産のチラシも、あとの予定の参考になる。

最初に訪ねる猿石は駅から近い。飛鳥の山並みを彼方に眺めつつ、のんびり歩いて10分で到着。4体ある猿石はどれも愛嬌たっぷり。発見されたのは江戸時代で、由来は不明。手でお腹を抱えた姿から地元では安産の神として信仰されているという。

猿石は笑っている?

猿石から田んぼとスイカ畑の道を歩いて鬼のせっちん、鬼のまないたへ。もとは古墳の石室の一部だったとされている。なぜ現在地にあるかは不明だが、昔、鬼が旅人をつかまえ「まないた」で料理し、「せっちん」で用を足したとの言い伝えがある。

江戸時代の『大和名所図会』はこの話のあとに「これすなわち石棺または石蓋(いしのふた)なり」と書き添えた。古墳の石と当時からバレていた。それでも鬼のせっちん、まないたの伝説は、現代の飛鳥の観光案内にちゃんと載っている。昔も今も鬼は人気の悪役なのだ。

次の亀石へも歩いていく。この亀が西を向くと大和盆地が泥の海に沈むとの伝説も有名だが、対面した亀石の顔はなんとも平和でのどか。「飛鳥びとの館」でもらったパンフには「お尻を見れば、甲羅のエッジが見事に彫られていて」と書いてある。つられて亀石のまわりを一周し、つぶさにその姿を鑑賞する。

ここから先は、飛鳥周遊の「かめバス」を利用。亀石の近くのバス停・野口から、亀のアイキャッチがかわいい「かめバス」に乗って石舞台に向かう。

鬼のせっちんと鬼のまないた。でかい⋯

■石舞台と酒船石で手塚漫画に思いをはせる

バス停・石舞台に着くと、目の前に夢の旬菜館(明日香村の物産店)がある。2階のレストラン「poca frere(ポカ フレール)」で古代米と明日香村の旬の食材のランチなどいただく。ひととき休憩の後、出発。石舞台古墳へはすぐ。方墳(四角い古墳)として日本最大級で、総重量2,300トンの巨石30数個が積み上げられている。一説には蘇我馬子の墓ともいわれる。石段を下り、石室の中に入ると夏でもひんやり涼しい! なぜ石室がむき出しで、ここにあるのかは今も謎。その姿を『火の鳥』ヤマト編は「できそこないのような墓跡」と紹介した。手塚治虫は古墳をつくるために犠牲になった人々の目で、ヤマト編を描いた。

『火の鳥』ヤマト編の絵と同じ方向から見た石舞台

石舞台から酒船石への移動も「かめバス」で。バス停・万葉文化館西口で下車し、坂道を上がったところに酒船石がある。巨石の上部に彫られた溝が意味ありげな模様を描き、酒づくりに用いられたともいわれる。手塚治虫は『三つ目がとおる』で写楽くんが酒船石で秘薬を調合する場面を妖しいタッチで描いた。実物の石を目の前にして、何を思い浮かべるかは人それぞれ。私は溝にころころ球を転がすゲーム盤だったかも、と妄想してみた。

亀形石造物も近くにある。こちらは大阪の四天王寺にある亀形の水盤とよく似ている。ふたつの亀形に何かつながりがあるのかは不明。最後まで謎めく飛鳥の石めぐりであった。

親子で訪れたら、思い切り楽しく想像をふくらませていただきたい。夏の飛鳥を満喫したら、万葉文化館西口からかめバスで橿原神宮前東口へ。橿原神宮前駅から近鉄橿原線で帰路についた。

酒船石に彫られた溝は何に使われた?