【夏休みこども企画】「邪馬台国(やまたいこく)の謎の女王」ってだれなの?

日本列島には大昔から人が住んできたんだけれど、そんな中でもっとも謎にみちた女王を紹介しよう。

■教科書にも出てくる「謎の女王」ってだれ?

日本列島には何万年も前から人々が暮らしているんだけど、今も謎のベールに包まれた女王がいた。

その人の名前は「卑弥呼(ひみこ)」と伝わっているんだけど、どこにいた女王なのかがさっぱりわかっていないんだ。

この人は今から1800年ぐらい昔に日本列島のどこかにいた女王なんだけど、日本の歴史書の『古事記(こじき)』や『日本書紀(にほんしょき)』には出てこないで、中国の古い歴史書の中にほんの少し書かれているだけなんだ。

それは『三国志(さんごくし)』という歴史書で、「魏・呉・蜀(ぎ・ご・しょく)」という三つの国が中国でにらみ合っていた時代のことが書かれているんだ。その中の「魏」という国に「倭(わ)」とよばれていた日本列島にあった国の女王が使いを送ったんだって。そのことが2000文字ぐらいで書かれている『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』という貴重な記録があるんだけど、いくら研究してもその国が日本のどこにあったのかがさっぱりわからないというミステリーなんだよ。

この時代は「弥生(やよい)時代」といって、日本列島に海を渡ってやってきた東アジアの人々が築いた時代だ。

彼らは水田で米をたくさん作る方法や、鉄製の道具や武器の作り方を知っていた。日本列島の文化が縄文時代から大きく変わった時代だね。その弥生時代の最後の頃、「邪馬台国」という大きな連合国に女王の卑弥呼がいたらしい。

その様子を書き残してくれているのが『魏志倭人伝』という記録だ。それによると中国の魏国から朝鮮半島に歩いて行って、今度は船に乗り換えて日本海を渡るんだ。

対馬(つしま)や壱岐(いき)という島を伝って、九州の北海岸に到着する。そこからさらに進むんだけど、その方角や距離まで書いてあるのに読み解き方が難しくて、邪馬台国の場所がいまだにわかっていないんだ。

邪馬台国は30国ぐらいの大連合国で、そのころの日本列島中にはあっちこっちに大小のいろんな弥生の国があったので日本中で遺跡がいっぱい発見されるんだけど、「ここが卑弥呼の邪馬台国だ!」という証拠はぜんぜん出てきていないんだね。

卑弥呼が魏の王様にもらった銅鏡100枚もどんな鏡だったのかはわかっていないし、日本の古墳からはいろんな種類の銅鏡が何百枚も出てきているんだよ。

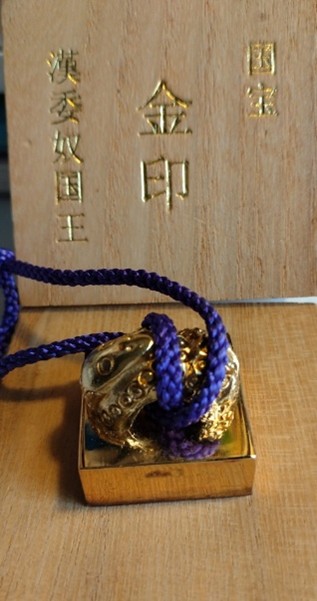

あとは卑弥呼がもらったという金のハンコが出てきたら、そこが邪馬台国だった可能性があるといえるんだろうけれど、これも出てこない。そのハンコには「親魏倭王(しんぎわおう)」と書いてあるので、君たちが大人になって探し出せたらいいな!

邪馬台国はどこにあったんだろう?

女王卑弥呼はどこにいたんだろうね?

これは卑弥呼の時代よりももっと前に中国の皇帝からもらった志賀島出土の金印レプリカ。

卑弥呼がもらった金印もこんな形だったと考えられている。

九州の佐賀県で発見された巨大な弥生の環濠遺跡「吉野ヶ里(よしのがり)遺跡」

『魏志倭人伝』に書かれた弥生時代の国を実感させてくれるね。

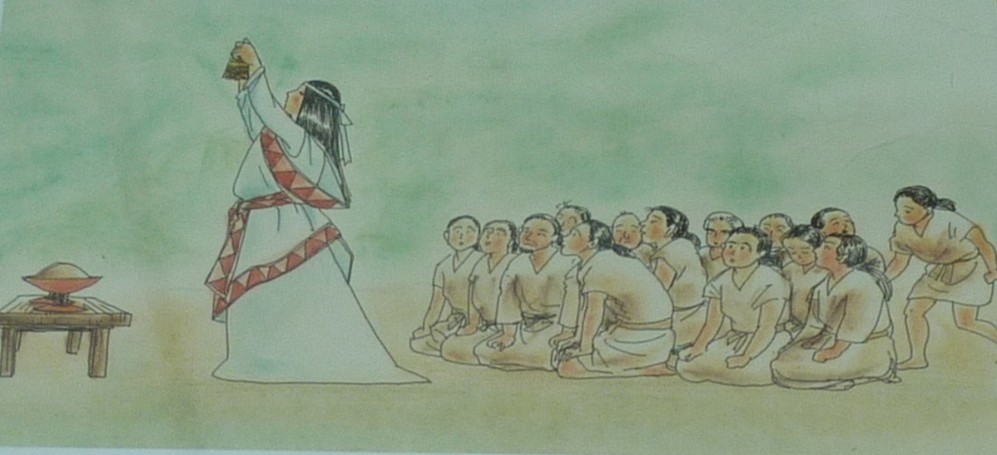

弥生時代の神様をまつる大切な儀式の想像図。

大阪府高槻市安満遺跡公園展示のパネル

弥生時代の終わりごろの話し合いの様子。会議中だね。 吉野ヶ里遺跡公園の展示