太平洋戦争開戦を大喜びした吉田茂の息子・健一 知識人たちの「問題行動」と右傾化した社会

■日米開戦に熱狂した日本の文豪・知識人たち

最近の参議院選挙の結果は、衝撃でした。雪崩のような右傾化が発生する社会は、理性的に考えていれば解決できないような難問だらけなのです。

「戦前の日本に小麦粉はなかった」「核武装は安上がり」などと主張する候補者が所属する参政党の大躍進について、SNS上では「(歴史)教育の敗北」を嘆く声も見られます。しかし、教育や知性だけの問題なのでしょうか。

昭和前期の日本は数々の戦争に突入していきましたが、当時の知識人たちの“問題行動”を紐解くと、少なからぬ共通項が見えてくるのです。

戦争前夜の昭和前期も、今日も、日本は深刻な不況の中にありました。そしてついに日本がアメリカとイギリスに宣戦布告し、「太平洋戦争」が始まった昭和16年(1941年)、熱狂して見せた中には、戦後日本の舵取りを任せられた吉田茂首相の長男・吉田健一もいました。

健一は大正元年(1912年)の東京に生まれたのですが、学習院初等科に入学した直後の6歳から外交官だった父・茂に連れられ、諸外国を周遊することになりました。ヨーロッパの上流社会で思春期を過ごし、ケンブリッジ大学のキングス・カレッジで学んだ経験こそ、のちの「文豪」吉田健一の基礎だったはずです。

しかし、吉田は19歳の若さで支援を打ち切られ、路頭に迷った末、失意の日本帰国をしたのでした。父・茂が「文学者になりたい」などと夢のようなことを言いだした健一に対する一切の支援を打ち切ったからです。

ところが茂が想像していた以上に健一はガンコでタフ。戦前はとくに高級な作風でしたから、まったく売れません。「一張羅の上着は裏地がスリ切れ、兵隊帽の裂け目から髪の毛がはみ出している(吉田満『戦中派の死生観』)」ありさまで、外食はすべて先輩にたかって、大食いし、食いだめしている始末です。それでも健一には「貧乏紳士」として、不思議な風格がありました。

しかし昭和16年12月8日、日本軍による真珠湾攻撃で太平洋戦争が勃発すると、健一はハイテンションで大喜び。「我々は凡(る:すべ)てが変わつた思ひに生きてゐる」「空襲も恐れるに当らない。我々の思想の空からは英米が取り払はれたのである」などと書き記したのです。

昭和12年(1937年)9月には「輸出入品等臨時措置法」が制定され、舶来品を自由に輸入することができなくなっていました。開戦の夜も、吉田は「銀座のバア」で、先輩のおごりで「飲んでゐ」たのですが、こういうライフスタイルも舶来品の高級洋酒あってのこと。そろそろ在庫が厳しくなって、高いお金を払っても美味い酒が飲めなくなってきているはず。なのに、大喜びとは……。

その日、誰かが「戦争が始まれば味覚は四十八時間のうちに消滅する」という奇怪な話をしたそうです(『八月十五日』)。吉田健一をはじめ、そこにいた人々は味覚ではなく、大事な知覚の一部を消失させてしまっていたのかもしれません。

健一を「健坊」と呼んで親しく付き合っていた白洲正子(旧姓・樺山正子)も、戦前日本に伯爵令嬢として生まれ、アメリカ留学も経験しているはずが、「真珠湾攻撃」の翌朝、日記に「日米戦争はじまりはじまり(略)。私もいううつさ(=憂鬱さ)が元気になり(略)トタンに軍国主義となる」と書き記しています。

右傾化に国際経験や、知的レベルが関係しないことがおわかりいただけるでしょう。すでに戦前の段階から日本は贅沢品だけでなく、米以外の大半の食品やその原料を輸入に頼っていました。石油もほぼ全量を輸入しています。英米との開戦はその補給が、絶たれてしまうことを意味していました。

しかしなぜ開戦を教育レベル、知的レベルともに高く、能力的にも人間の複雑な心理の綾まで読み解くことができるはずの吉田健一や白洲正子などの文学者たちまで、手放しで喜んでしまったのかは謎です。

敗戦後の日本で『堕落論』など数々の「問題作」を発表し、筆者なりに要約すれば、「堕落してもがく中で、人間は生まれ変われる」と主張した坂口安吾は、次のように吠えています。

「文学者に戦犯なんかないですよ。愛国心というものは大事ですよ。(略)ところが(敗戦後の)日本人は愛国者だったことを恥じている。とんでもないことだ(昭和22年・1947年6月号『文苑』)」。生まれた階級や育ち方、さらにもともとの政治主張を超え、坂口安吾、吉田健一や白洲正子といった第一級の文学者たちですら、戦争初期の社会に見られる高揚感、一体感には抗うことができなかったという事実は、重いですね。

これは「もはや戦後ではなく、あらたな戦前である」と囁かれる時代を生きるわれわれが、決して忘れてはならない警告です。

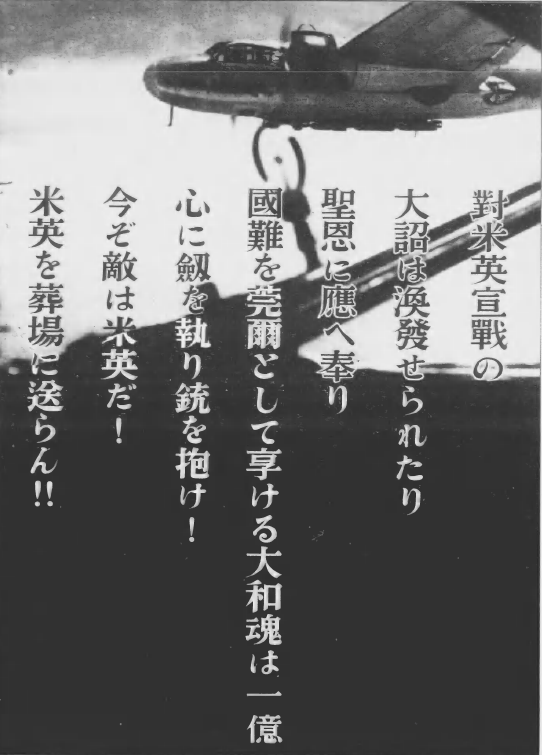

「写真週報 199号 昭和16年12月17日号」より/国立公文書館蔵

-150x150.png)