東京6大学野球連盟「100年目」 歴史ある大学野球も、かつてはメディアの「ネガティブキャンペーン」にさらされた

あなたの知らない野球の歴史【第1回】

■明治時代に始まった大学野球の歴史

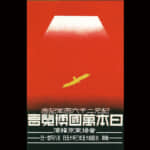

東京6大学野球連盟は2025年、創立100年を迎えた。100周年にあたり、神宮球場の敷地内に「東京六大学野球発祥の地」の記念碑が設置され、4月12日に除幕式がとり行われた。同連盟は現存する数ある大学野球リーグでは最古のものであり春と秋の優勝校には皇室の紋章でもある「菊花紋章」が記された銀製のトロフィーが徐与されている。

連盟の基盤をつくった大学のひとつ、慶大野球部は1888年、リーグ優勝40回、早大野球部は1901年の誕生、リーグ優勝48回を超える名門である。第1回早慶戦は1903年11月に行われた。早大野球部が慶大野球部に挑戦状を送り、これを受けて試合が行われ、この試合は11対9で慶大側の勝利、これまで一高野球部が圧倒的に強かったのだが、このあたりで早慶の野球部に大学野球の中心が移っていくことになった。

1905年のことだ。早大野球部は初めて大学野球部としてアメリカ遠征を敢行した。26試合をこなして7勝19敗と大きく負け越して帰国した。これには前年、早大野球部長の安部磯雄が、対戦相手に全勝したらアメリカに連れて行くという約束があったからだ。早大野球部は学習院に2勝、慶大に5勝して準備は整った。だが簡単ではなかった。

時あたかも日露戦争の真っ最中、大変な時期だった。戦時中のため、野球で海外遠征などもってのほかという反対があった。渡米費用は5500円(現在の7千万円)も大きな金額だったが、大隈重信総長は「学生には学生のなすべき道がある。戦争をやるものはほかにおる」と話して当局から許可が下りた。出発は奉天の会戦後の4月4日から約2か月間、13人の選手及び関係者はコレア丸に乗船、サンフランシスコに向かった。主将は橋戸信(はしどしん/まこと)、河野安通志(こうのあつし)、押川清(おしかわきよし)などの一団だった。興味深いのは、彼らがその後、日本野球の発展に貢献する選手だということだ。

■戦争中にアメリカに遠征、野球害毒論が展開される

遠征の成果は日本の球界に大きな影響を与えた。バント技術、2塁牽制球の手順、エンドラン、スクイズなど現代野球の基本を学ぶことになる。このまま順調に大学野球は発展すると思われたが、1906年11月、1勝1敗の早慶戦終了後、過熱した両校学生の過熱した応援で学生が騒ぐ事件に発展した。混乱を危惧した大学側は第3戦を中止した。この自主規制が意外に長引いた。その間、『東京朝日新聞』が野球害毒論を展開し、また新島襄など知識人が「野球は賤技」とか、肺を悪くするなど健康に良くないといった野球批判がそれを後押しした。いわゆる「夏の甲子園」の中心メディアたる『朝日』が堂々と野球害毒のキャンペーンを張っていた時期もあったのだ。

ところで1923年夏、大隈が軽井沢の別荘に滞在していた時、裕仁皇太子(ひろひとこうたいし/摂政宮)が早大野球部グランドに現れ、練習を見学することがあった。相撲好きで知られる皇太子だが、野球も見学する機会がったのだ。この経験が摂政宮杯下賜への遠因になった可能性がある。

1925年、他大学の説得により実に19年ぶりに早慶戦が復活、東大も加盟して東京6大学野球連盟が組織された。同年9月20日、駒沢球場で明大対立大対戦が連盟発足最初の試合となった。翌年10月23日、神宮球場の奉献式がおこなわれ皇太子も列席している。記念試合終了後の祝賀会で、摂政宮杯が下賜されることが発表された。また1929年の早慶戦には天覧試合が実現して連盟の権威は向上した。

現在も神宮球場がリーグ戦の専用球場として利用され、計9週にわたって行われ、早慶戦は最終節に行われる。また1946年秋より天皇杯が下賜されるようになったが、これは野球界唯一のことである。

連盟発足100年を迎えて連盟は今春からビデオ検証を導入、されに近くDH制を導入する話も進んでいる。次の100年にむかって大学野球界を進取の精神を牽引していることは間違いない。

神宮球場に立つ「東京六大学野球発祥の地」の記念碑