なぜ、日本では「入れ墨お断り」? インバウンドで「ルール変更」迫られる施設も 「入れ墨=反社」になった歴史的な経緯

世界の中の日本人・海外の反応

日本の銭湯や温泉では入れ墨の入った客を入場禁止とする場所が多いが、海外ではタトゥーを入れている人も多く、インバウンド客の増加に伴いルールを緩和する施設も増えつつある。なぜ、日本では「入れ墨=反社会的」というイメージになったのか? 歴史を振り返りたい。

■かつては通過儀礼として皆が入れ墨をしていた

外国人観光客の増加に伴い、銭湯や温泉はルール変更をすべきかどうか対応を迫られている。そのルールとは、「タトゥー(入れ墨)のある方はお断り」というもの。日本ではなぜこのようなルールが広まったのか?

日本における入れ墨の歴史は、縄文・弥生時代まで遡ることができる。中国古代の歴史書、俗に言う『魏志倭人伝』には、「倭人の男は、みな顔や身体に入れ墨をしており、その模様の位置や大小で身分の区別をつけている」と記されている。

義務化されていることから推察するに、男子に課せられた通過儀礼の一つと考えられるが、それがいつの間にか任意のものとなった。強さを誇示したい者だけの習俗と変化したのだが、この変化に中国文化の影響が考えられる。

■「入れ墨=ならず者の習俗」になった理由

中国文化には何本かの軸があるが、孔子を開祖とする儒教はその中のひとつ。儒教の基本経典である四書五経のひとつ『孝経』には、「身体髪膚、之を父母に受く。敢て毀傷せざるは、孝の始めなり」という教えがある。現代風に訳せば、「われわれの身体はどこをとっても父母から授けられたものなので、一部たりとも欠損してはならない。それが親孝行の根本である」という意味になる。

この教えの影響もあって、古代中国では足斬りや額に入れ墨を施す刑罰が行われ、アウトローの世界に生きる者たちは自身の腕や背中に進んで入れ墨を施した。入れ墨は堅気の人間でないことを示す目印だったのである。

日本でも中国文化の流入に伴い、誰もが入れ墨をする風習は廃れ、刑罰として施されるか、任侠に憧れる者が自己顕示欲のために入れるかのどちらかとなっていった。

まだ麻酔などない時代、入れ墨を施される際の痛みは大変なもので、相当な覚悟と胆力なしには耐え切れるものでなかった。そのため江戸時代には、大きな入れ墨のある者、それも手の込んだ絵柄を持つ者などは、むしろ畏敬の対象と目されていた。

■「暴対法」で入れ墨への見方も否定的に

長く、ヤクザに対する世間の目がそうであったように、昭和の終戦直後までは入れ墨はさほど否定的に捉えられていなかった。ヤクザのしのぎ手段が大きく変化するに伴ってヤクザと入れ墨に対する見方も変わっていき、1991年に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、通称「暴対法」が成立してからは否定的な見方が圧倒的となる。公衆浴場や温泉地、公営のプールなどでは、入れ墨を排除する動きが加速した。

けれども、入れ墨のあるヤクザが少数派となり、ファッション感覚で入れ墨を入れる一般人が増加したこと、二の腕にワンポイントの入れ墨のある訪日外国人の増加などに伴い、日本の各機関も杓子定規ではない臨機応変の対応を求められている。

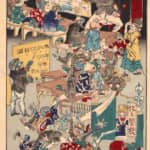

イメージ