女性の足を小さく変形させ… 20世紀まで続いた「残酷な風習・纏足(てんそく)」はどう終わったのか 大阪の博覧会で炎上し「国辱」となり、終焉へ

世界の中の日本人・海外の反応

纏足(てんそく)とは、幼女の足を布で縛って成長を阻害し、小さく変形させる旧中国の風習である。これを行なうと女性はよちよち歩きしかできなくなり、異臭もしたというが、「纏足をしていない女性は嫁に行けない」と言われ、清の時代に禁止令が出ても根強く続けられた。約1000年続いたこの風習は、どのように終わったのだろうか。

■「纏足をしていないと嫁に行けない」と言われた

「三寸金蓮(さんずんきんれん)」。なんとなく可憐な美しさを連想させる文字面だが、これは纏足(てんそく)の別名である。幼児期の女の子の足をきつく縛り、それ以上大きくなるのを妨げる中国の風習で、「纏足をしていない女性は嫁に行けない」とさえ言われていた。

五代十国時代(907~960)の宮廷に始まり、宋・元の時代に民間に普及したとの説が有力とされているが、布できつく縛ったからといって発育が止まるわけではなく、正常な発育を妨げられた部分が変形するだけ。見た目もグロテスクながら、異臭が避けられなかったとも伝えられる。

「纏足をすると股と陰部の締まりがよくなる」とか、「よちよち歩きしかできない姿が男心をくすぐってやまなかった」とも言われているが、実際のところはよくわからない。

しかし、近代以前の中国男性が纏足と纏足用の靴をセックスシンボルと見なしていたことは間違いなく、現代の言葉と価値観を借りれば、「女性の活動領域を著しく狭めることで、男尊女卑を目に見える形にした習俗」と言うことができよう。

■農作業もできず儒学にも反するのに、大勢が「纒足」を続けた

纏足をした女性に長距離歩行は無理で、田植えのような重めの農作業にも向かない。そういう意味では非常に非生産的な風習で、中世から近世の日本人の目には宦官の存在と並ぶ、奇妙な風習としか映らなかった。

漢民族の中でも客家と呼ばれる集団はこの風習を取り入れることなく、周辺諸民族も右に同じで、満州族による征服王朝の清の時代にはたびたび纏足禁止令が発せられていた。ただし、履行しなければ厳刑に処すと警告されながら、清代中期まで禁止令の効果は無きに等しかった。

儒学の基本経典の一つ『孝経』には、「身体髪膚(しんたいはっぷ)これを父母に受く。あえて毀傷(きしょう)せざるは、孝の始めなり」と、人工的な整形を否定する教えがある。いつの世も纏足の廃止を訴える文人がいるにはいたが、大勢を変えることはできずにいた。

■大阪の内国勧業博覧会で騒動になり、やがて「国辱」へ

結局、纏足の風習を根絶へと向かわせたのは、外国からの好奇な眼差し、俗な言い方をするなら蔑視だった。

列強との戦争で敗北を重ね、伝統文化への自信と誇りが大きく揺らぎ始めた1875年1月、『万国公報』という西洋人が発行する中国語新聞に纏足反対論文が掲載されたことをきっかけとして、中国人キリスト教徒や社会改良を訴える文人を中心に纏足反対の一大キャンペーンが開始された。

その影響力たるや、最初は小さな波紋にすぎなかったが、次第に賛同者を増やしていった。その中でひとつの転機と呼べるのが、1903年に日本の大阪で開催された内国勧業博覧会だった。

「人類館」というブースで各国の風俗を紹介する展示がされたなか、アイヌ、台湾の先住民、朝鮮、インド、ジャワ島の各民族に加え、纏足をした生身の漢民族女性も配置された。これに対し清国人留学生たちが抗議を行い、大問題へと発展。このとき、「纒足」が珍奇な文化として扱われたことに、多くの清国人が屈辱を感じた。

「纏足は国辱であるから廃棄すべし」。やがて清本国でもこのような主張が広まり、約1000年の歴史を持つ纏足の風習は一気に終焉へと向かった。

ちなみに、日清戦争後に日本の植民地とされた台湾ではこれとは別に、サトウキビ栽培の拡大とそれに伴う女性労働需要の増加をきっかけとして、人びとの意識に変化が生じ、纏足の風習は短期間のうちに終焉した。

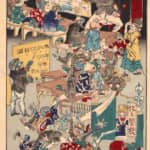

イメージ

-150x150.png)

-150x150.jpg)

photoAC-150x150.jpg)