日本初の女性カメラマンはどのような人物? 江戸時代に「写真師」と名乗った島隆の生涯

日本の職業の道を切り拓いたはじめての女性たち【その9】

まだまだ写真が珍しかった時代に、群馬県桐生で写真館を開いた女性がいた。しかし、その名前はずっと忘れられたままであった。

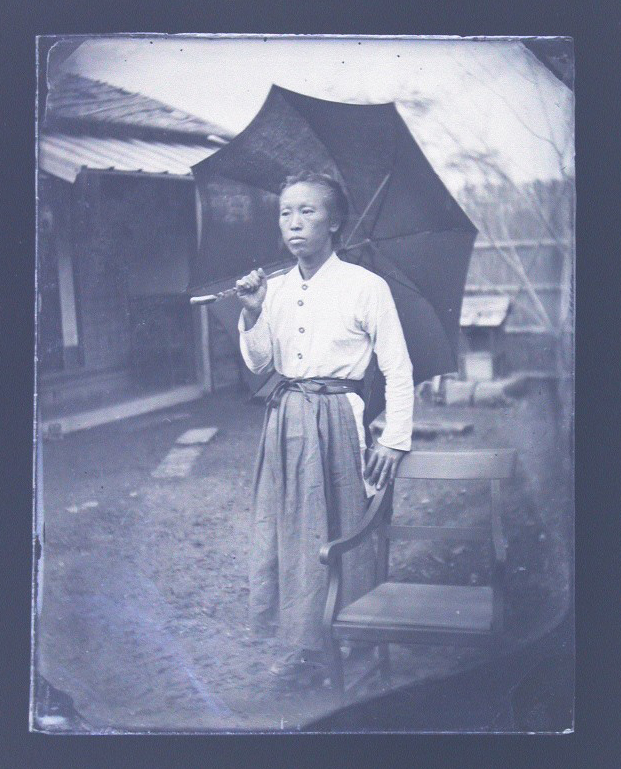

コウモリをさす島隆/写真提供:群馬県立歴史博物館

筒袖のシャツに、袴、下駄という出で立ちは、島霞谷の助手として働く時のスタイルと思われる。手にもった傘は、撮影の際、まぶしい陽の光を遮るために使用したのかもしれない。本番前にテストとして霞谷が撮った1枚なのだろうか。

■才気にあふれた先駆者・島隆の知られざる生涯

日本で初めて自身の手で写真撮影をした人といえば? 歴史に詳しい人ならば薩摩藩主島津斉彬の名を挙げるかもしれない。では、女性は? と問われて答えることができる人がどれだけいるのだろうか。

元治元年(1864)に島隆(しまりゅう)が撮影した記録が残っており、これが日本人女性として最初の撮影だとされている。島津斉彬が家臣に命じて写真撮影をさせた後に自身も撮影したのが安政4年(1857)だから、そこから10年もたたないうちに、撮影されていたことになる。当時、非常に高価で珍しかったカメラになぜ島隆が触れることができたのだろうか。

島隆は、文政6年(1823)、上野国山田郡桐生上久方(現群馬県桐生市)で、有力者岡田吉左衛門の娘として生まれた。当時桐生は、養蚕業で栄えており、9人姉弟の長子として生まれた隆は、江戸城大奥の祐筆(ゆうひつ)を務めていた田村梶子が開いた地元で評判の寺子屋「松声堂」に通った。150人近い寺子の多くが女子であったという。ここでは読み書きに加えて加えて和歌や作法も身に着けることができた。隆は、優秀だったようで、梶子からの推薦で一橋家の奥女中として働くことになり、天保11年(1841)、江戸に向かった。

一橋家では梶子と同じ祐筆を務めていたようだ。しかし、安政2年(1855)、一橋家の奥の主が替わり、島秀利と結婚して一橋家を退く。島は、下野国下都郡栃木町(現栃木県栃木市)の旅籠屋の息子として生まれ、江戸に出て椿椿山(つばきちんざん)のもとで修業し、霞谷という号で知られた絵師であったが、西洋の文化にも興味を持ち、一橋家には通訳や翻訳の仕事のために出入りしていた。このころ霞谷は、西洋人から教えてもらった写真撮影に関心を寄せ、カメラを指物師に作らせて技術を自分のものにしていた。

当時の写真はガラスに自分で調合した薬剤を塗り付けた写真原盤に時間をかけて撮影し、素早く別の薬品で処理しなければならない。また、原盤の像を紙に焼き付ける作業も暗い中で行わなければならないなど今では考えられないくらい手間がかかった。そのため、1人ですべての作業を行うのは難しく、助手が必要となる。

明治11年(1878)、前年開通したばかりの鉄道に乗りにわざわざ出かけるほど新しい物好きの隆は、率先して手伝いをしていたのだろう。隆は霞谷のポートレートを撮り、その裏側に「元治元年甲子年春 島霞谷肖像 三十八歳 写真師 島隆」と署名した。なんども失敗を重ねたのちに写真の師霞谷から合格点を貰い、うれしくなって記念に書き残したのかもしれない。

霞谷の写真の腕前は相当なものだったようだ。慶応3年(1867)、幕府の洋学研究教育機関であった開成所に入所し、この年の9月23日に同所を訪れた一橋家の当主徳川茂栄とオランダ人化学教師ハラマタの写真を撮影。徳川茂栄はこの写真が気に入ったようで、翌年一橋に出仕となった。その後、東京大学医学部の前身にあたる大学東校に勤めることになったが、かなり無理をしたようで、明治3年(1870)、熱病により霞谷は急死してしまう。

夫を失った隆は、家を畳んで故郷の桐生に戻り、故郷で再出発するべく写真館開業のお知らせを配った。まだ写真が一般的ではなかった桐生で需要がどのくらいあったのかわからないが、東京から薬品を取り寄せているのである程度は、写真家の仕事があったようだ。しかし、晩年には写真はよして、関係するものはすべて蔵にしまったようだ。そのころ迎えた養子は、隆が写真家であったことを知らずに「決して開けてはいけない」と言いつけられた蔵を開けることはなかった。昭和の終わりになって子孫が開封して、カメラなどや写真原盤とともに、隆が撮影した写真が見つかり、島隆が日本で最初の女性フォトグラファーであることが判明したのである。