女性教授のさきがけとなった【中島歌子】─樋口一葉の育ての親、江戸時代から活躍した女性教育者─

日本の職業の道を切り拓いたはじめての女性たち【その4】

2024年7月3日、新しいお札にバトンタッチした5千円札の肖像は樋口一葉(ひぐちいちよう)だった。彼女に歌などを教えた中島歌子(なかじまうたこ)は、女性教授のさきがけの1人であった。

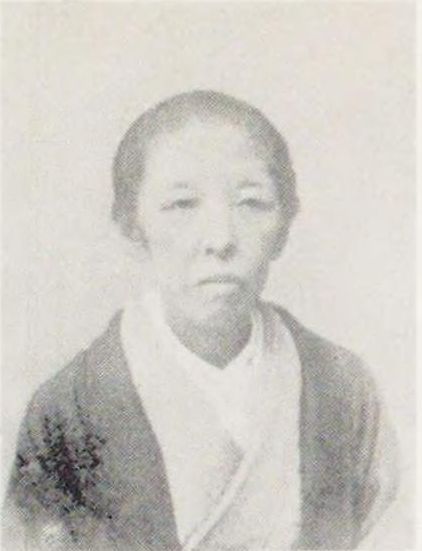

中島歌子(国立国会図書館蔵)

歌子は生来の蒲柳の質だったようで、風邪や急な発熱などで床に付き萩の舎での講義も休むことがあった、と樋口一葉が日記に残している。

大学教授というとどんな人物を思い浮かべるだろうか。多くの人は、少し白髪が混じったような中年以上の男性像を思い描くのではないだろうか。最近でこそ、女性の大学教授もだいぶ見かけるようになったが、まだまだ、男性が多い職業の一つだろう。

明治時代、まだ女性が学ぶ機会が少なかったときに、女性教育のために教授となった女性がいた。そんな女性のひとりが中島歌子である。

歌子は、弘化元年(1845)12月14日、江戸日本橋北鞘町(きたさやちょう)で川越藩の御用などを務める商人の子として生まれた。やがて、小石川春日町へ住まいを移して池田屋という宿を営むようになった。小石川には水戸藩の上屋敷があったことから、宿には水戸藩士が出入りししていた。これがきっかけとなって水戸藩士林忠左衛門(はやしちゅうざえもん)の妻となった。忠左衛門は江戸詰めであったが、妻となった歌子は夫の家がある水戸へ行かなくてはならず、新婚早々離れ離れに暮らすことになってしまった。離れて暮らしていたものの、忠左衛門は和歌をたしなんでおり、歌子も和歌を詠んだことから頻繁に和歌のやり取りしていたようだ。

安政5年(1858)、井伊直弼(いいなおすけ)が大老に就任。このことが歌子の人生を大きく変えることになった。井伊直弼が反対派を弾圧したのが安政の大獄(あんせいのたいごく)。この時弾圧された中に、藩主徳川斉昭(とくがわなりあき)をはじめとする水戸藩関係者が含まれていた。これに対し、水戸藩士たちは不満を募らせた。抗議をすべきだという意見が藩内で出たが、慎重な鎮派と、徹底的に抗議するべきとする強派に藩は二分されてまう。林忠左衛門は、このうち強派であった。こうした強派が起こした事件が桜田門外の変である。忠左衛門は桜田門外の変には参加しなかったものの、元治元年6月、筑波山での天狗党の挙兵に参陣。しかし、捕えられて獄中死した。歌子も忠左衛門の妹とともに反逆者の身内ということで牢に繫がれたが、許されて牢を出ると江戸に帰り母のもとに身を寄せた。

夫が亡くなった後、歌子は当時歌人として名の知られていた加藤千波(かとうちなみ)について和歌を正式に学ぶ。そして、いつのころからか、和歌を人に教えるようになった。当時、女子に読み書きを教える女性は多かった。というのも江戸時代までは、女性は使用する文字も、書く手紙も男性のものとは異なっていたからだ。それ以外にも、女性が身に着ければならない裁縫や、当時の人々のたしなみのひとつとされていた音曲や踊りなどを教える女性もいた。

歌子の塾の庭にはたくさんの萩が植わっていたことから、塾はいつしか「萩の舎」と呼ばれるようになった。萩の舎では和歌だけでなく書や求められれば古典文学も講義した。支援する人もおり、こうした人の紹介で梨本宮妃や鍋島侯爵夫人、前田侯爵夫人など身分の高い人も塾生として通い、多い時には1000人を越える教え子がいたという。

その中で、もっとも有名な弟子が7月2日まで5000円札の顔であった樋口一葉であろう。成績は優秀にもかかわらず、女性には学問を必要ではない、という母の考えのため、一葉は途中で学校を途中でやめざるを得なかった。だが、学問を諦めきれずに萩の舎に通い、和歌だけでなく古典や書も学んだという。

やがて、日本初の女子高等教育機関として明治24年(1891)4月20日に日本女子大学校が設立されると同時に歌子は和歌の教授に任命された。だが歌子は体調を崩しがちで弟子のひとりであった三宅花圃(みやけかほ)がしばしば替わりを務めたという。明治36年1月30日に肺炎で亡くなると、歌子の後任として三宅花圃が着任した。

歌子の萩の舎は、学問を学ぶところというよりも身分の高い女性たちのサロンのようなものだと批判があったようだ。しかし、萩の舎からは近代になって初の女性小説家三宅花圃が生まれた。三宅花圃の小説が好評を得ると彼女をライバル視していた樋口一葉が発奮して小説を書き、「たけくらべ」や「にごりえ」などの名作を残した。こうしたことから歌子が近代文学史に残した影響は大きいといえるのではないだろうか。