40歳で「老人扱い」平安貴族の一生とは? 紫式部も「老眼」に悩んだ

今月の歴史人 Part.4

大河ドラマ『光る君へ』で注目が高まりつつある平安時代。平安貴族たちは、どんな生活をして、どんな生涯を送ったのだろうか?

■若くして大人となり、40歳で老境に達する

平安貴族の一生とは

平安時代の御産(おさん)は座り産だった。産気づくと、僧侶が加持祈祷をし、妊婦を苦しめる物の怪を払い去った。血への禁忌思想ゆえ出産は宮中外。

一条帝中宮・定子は媄子(びし)の、村上帝中宮・安子(あんし)は選子(せんし)の後産(のちざん)がうまくいかないなど、出産後に落命する例も多かった。ゆえに、藤原道長は彰子の出産後もさらに祈り続けた(『紫式部日記』)。

生後9日目までは主催者別の「産養(うぶやしない)」が、以後、五十日(いか)や百日(ももか)の祝いが催行された。3~5歳の間には「袴着(はかまぎ)」。男子は7歳で漢籍を学び出す「書ふ始(ふみはじめ)」。

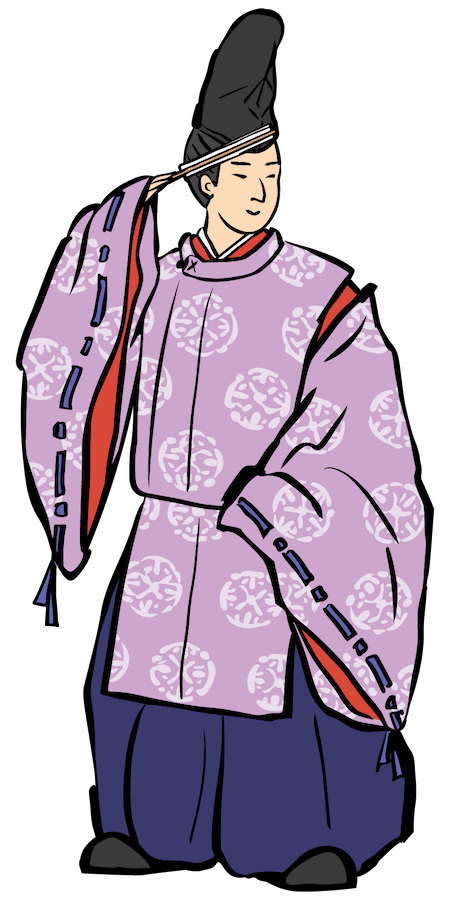

成人は12~16歳で、男性は「初冠(ういこうぶり)」、女性は裳なる装束を着ける「裳着(もぎ)」を行った。

男性は深窓の女性を噂や「垣間見(かいまみ)」という覗き見で知る。和歌で文通し、夜のデートで初対面、男性が「後朝(きぬぎぬ)の文」を贈る。

当時は通い婚が原則で、三日三晩通って結婚成立。その後、披露宴にあたる「所露(ところあらわし)」を行う。『伊勢物語』には、3年の不訪で離婚が成立するはずの前日に夫が訪ねて来たとの話がある。

40歳からは老境で、以後10年ごとに算賀(さんが)を開催。紫式部が老眼を心配し始めたのもこの頃だ(『紫式部日記』)。

死期が近づくと浄土を願って出家する。死後は「鳥辺野(とりべの)」の「霊屋(たまや)」で火葬し、7日ごとに「七七日(なななぬか)」(四十九日)まで供養。

「服喪(ふくも)」の間の喪服は「藤衣(ふじごろも)」といい、元は藤(とう)で編んだ粗末な衣の意。藤原氏の墳墓は宇治陵で、道長は木幡(こはた)の浄妙寺跡に眠る。中宮彰子は享年の大往生だった。

■摂関時代は夜型だった

貴族の一日は、藤原師輔の『九条殿遺戒(くじょうどのいかい)』に詳しい。後に暦で吉凶を知り、楊子(今日の歯ブラシ)で口内ケア、仏名を唱え、昨日のことを日記に付ける。通常の参内は卯刻(うのこく/朝6時半)で4時間勤務。

だが、摂関期には真夜中政治が増え、藤原実資(さねすけ)の『小右記(しょうゆうき)』には出仕は早くて巳刻(みのこく)(朝10時)、退出は日没後だったとある。

政務には儀式に伴う徹夜の宴会もあったので、伺候する女房たちも夜型生活となり、昼間は「局(つぼね)」で休息していることもあった。

監修・文/柴田まさみ

-e1704957789649-150x150.jpg)